Il Pontefice vedeva nella guerra il fallimento dell’umano, un’umiliazione che nega la dignità. Leone XIV riprende il suo appello alla pace, non come semplice utopia ma come responsabilità concreta: costruire la giustizia per prevenire il conflitto

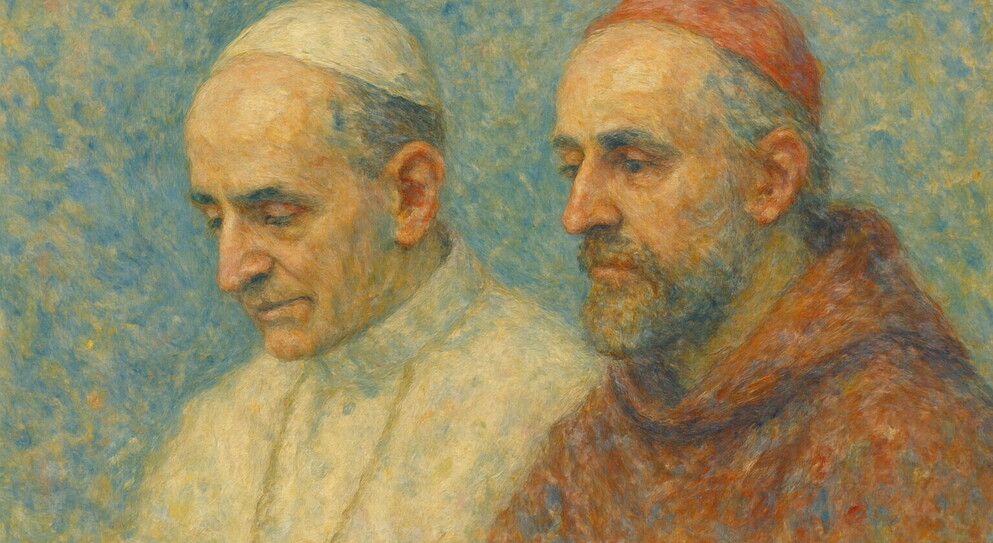

Domenica 11 maggio, affacciandosi su piazza San Pietro per l’Angelus, Leone XIV ha citato Paolo VI. Lo ha fatto senza retorica, senza imitazioni, con la sobrietà che lo contraddistingue da quando è stato eletto. Ma il gesto, nel contesto della sua prima grande settimana da pontefice, è stato fortemente simbolico. “Mai più la guerra!”, ha ripetuto. “La guerra mai più!”. Le stesse parole che Paolo VI pronunciò nel 1965, di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un’eco potente, che dice qualcosa sul modo in cui il nuovo Papa intende interpretare il ruolo della Chiesa nei conflitti del presente.

Per Paolo VI, la guerra non era solo una catastrofe. Era un’umiliazione dell’umano. Il suo rifiuto della guerra non nasceva da un astratto pacifismo spirituale, ma da un giudizio profondo sull’inutilità della violenza. La guerra, diceva, “non è mai stata una soluzione” e rappresenta sempre “una sconfitta dell’umanità”. In quelle parole c’è tutto: la storia, la teologia, la diplomazia, ma anche una visione chiara della missione cristiana nel mondo.

E tuttavia, Paolo VI non fu un utopista. Denunciò l’invasione della Cecoslovacchia, prese posizione contro l’uso delle armi nucleari, intervenne con forza per il Vietnam, ma non lo fece mai a cuor leggero. Il suo fu un pacifismo inquieto, non dogmatico. Non disarmato. Quando parlava di pace, sapeva di parlare a un’umanità imperfetta. E dunque sapeva che esistono circostanze in cui la legittima difesa diventa un diritto. O persino un dovere.

Qui si innesta il pensiero che Leone XIV sembra voler recuperare. Per Paolo VI, il punto non è soltanto dire no alla guerra, ma agire in modo da impedire che diventi inevitabile. Per questo affermava che “lo sviluppo è il nuovo nome della pace”: la guerra nasce dalle diseguaglianze, dall’ingiustizia strutturale, dalla miseria senza speranza. La pace, per essere duratura, non può poggiare sul silenzio delle armi ma deve radicarsi nella giustizia. Non basta fermare i carri armati: bisogna dare alle persone un motivo per non salirci sopra.

E’ qui che il pensiero di Paolo VI diventa scomodo, e utile, anche oggi. Chi chiede se sia giusto armare l’Ucraina, rafforzare la Nato, sostenere un paese aggredito, deve tornare a misurarsi con le sue parole. Paolo VI non negava il diritto alla difesa. Ma temeva sempre l’effetto domino: che ogni reazione potesse generare un’ulteriore escalation. E quindi invitava alla prudenza, alla diplomazia, al disarmo graduale. Ma non pretendeva la resa.

Nel suo discorso all’Onu, disse che “l’umanità deve mettere fine alla guerra, o sarà la guerra a mettere fine all’umanità”. Parole che sembrano scritte per l’oggi, non per il 1965. Perché l’angoscia nucleare non è scomparsa. Perché la guerra è tornata nel cuore dell’Europa. Perché oggi, come allora, i popoli chiedono pace, e le cancellerie rispondono con armamenti.

Il richiamo di Leone XIV a Paolo VI non è quindi un gesto cerimoniale. E’ una presa di posizione. E’ il segnale che il nuovo pontefice non vuole rinunciare al ruolo della Chiesa come attore politico, come costruttore di pace, ma neppure intende abdicare alla complessità. La pace, ha detto domenica, “non è un’illusione per anime ingenue, ma una responsabilità per coscienze adulte”.

Ecco l’eredità più viva di Paolo VI: non quella di un papa pacifista, ma quella di un papa realista della pace. Uno che sapeva che la guerra è figlia dell’ingiustizia, ma anche dell’inerzia. Uno che sapeva che dire “mai più” non significa chiudere gli occhi, ma tenere gli occhi aperti, e le mani libere, per agire. Leone XIV sembra voler camminare in questa linea. Nessuna benedizione delle armi. Ma nessun rifugio nell’astrazione.

La pace, diceva Paolo VI, “si costruisce con le mani, giorno dopo giorno”. E forse è proprio questo, oggi, il gesto più radicale che un papa può compiere. Rimanere dentro la storia. Non per giustificarla, ma per redimerla. Un giorno alla volta. Un discorso alla volta. Un “mai più” alla volta.