“Portnoy” di nuovo tradotto e l’esplosione nel 1969, quando allo scrittore diedero dello schifoso, osceno e pure dell’antisemita

Un amico gli aveva suggerito addirittura di intitolarlo direttamente “Seghe”, come omaggio alla compulsione masturbatoria del protagonista. Ma Philip Roth, che pure viveva nel culto dell’ironia e dell’autoironia, si ostinò, e sul titolo tenne il punto: “Lamento di Portnoy”, “Portnoy’s Complaint”. I titoli sono importanti. E dunque è importante – coincidenza interessante – che il primo libro pubblicato da Adelphi dopo aver strappato a Einaudi i diritti italiani di Philip Roth vedrà la luce a maggio con un titolo nuovissimo, e sorprendente: “Portnoy”, e basta. Dall’einaudiano “Lamento di Portnoy” all’adelphiano “Portnoy”, stavolta senza complaint. Traduzione anch’essa nuova, e il nome del traduttore, Matteo Codignola (lo stesso della “Versione di Barney” di Mordecai Richler), è una garanzia. Ma sulla titolazione deliberatamente infedele fioccheranno le polemiche. E del resto la pubblicazione negli Stati Uniti del libro durante il 1969 scatenò una tempesta di polemiche, recriminazioni, accuse, isterismi letterari: antisemita, osceno, predatorio, vergogna. E anche una tempesta di copie vendute: oltre 400 mila in breve tempo, il primato del “Padrino” di Mario Puzo nelle classifiche dei bestseller semplicemente stracciato. Quel “mix di bile, sperma e autoindulgenza”, come lo definì malignamente uno dei suoi più arcigni detrattori, aveva vinto una concorrenza che sembrava imbattibile.

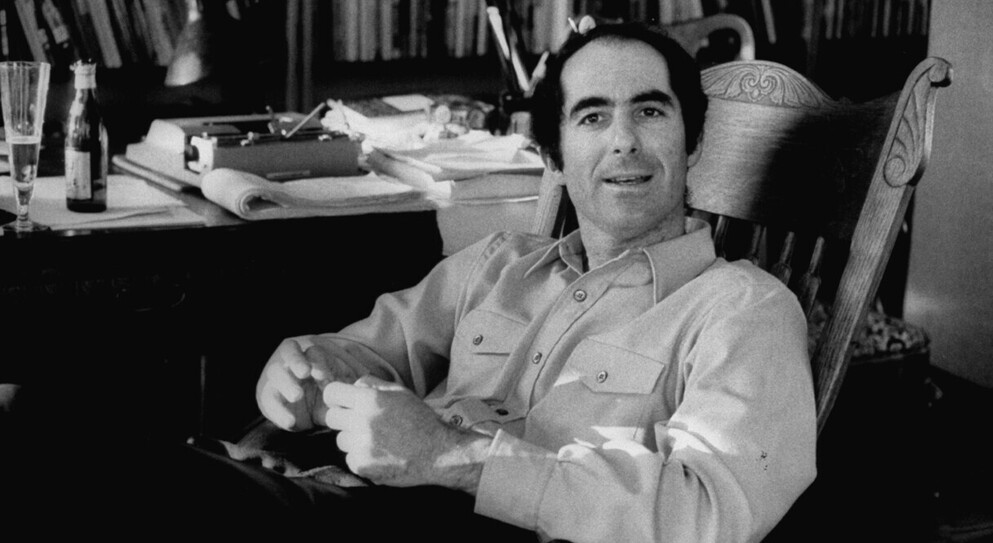

Nei suoi esordi letterari, e con i romanzi precedenti al “Lamento di Portnoy”, il talento di Roth sembrava avergli garantito un futuro di primo piano nella Repubblica delle Lettere americane. Le riviste più blasonate, a cominciare dal New Yorker, si contendevano le anticipazioni dei suoi libri. Roth appariva come un beniamino accolto nell’areopago definito “le quattro tigri della letteratura ebraico-americana: Saul Bellow, Alfred Kazin, Irving Howe e Leslie Fiedler”. Scriveva per riviste molto vicine alla comunità ebraica americana come Commentary e New Republic. E non si sarebbe potuto obiettare nulla sulla sua reputazione di scrittore che aveva assimilato come fosse un dogma la massima di Gustave Flaubert: “Regolare e ordinato nella vita come un borghese, così da poter essere violento e originale nelle tue opere”. E invece si obiettò, si attaccò, si stroncò. La violenza e l’originalità, nonché la spudoratezza delle sue opere, malgrado l’andamento ordinato di una vita vissuta in una stanza a “rigirare frasi”, vennero invece regolarmente interpretate come la spudoratezza di un giovane ebreo che regalava spunti e argomenti al peggior antisemitismo (peraltro reazione persino comprensibile nella sua assurdità, a detta dello stesso Philip Roth, “a non più di cinquemila giorni da Buchenwald e Auschwitz”). Lo accusavano di essere fissato con l’ebraismo, ma la critica ebraica era un po’ fissata con lui, accusandolo delle peggiori turpitudini, morali e culturali insieme. Le pagine delle biografie di Roth, dallo splendido “Roth scatenato” di Claudia Roth Pierpont (nessuna parentela) a quella di Blake Bailey (bersagliato dalla cancel culture), sono zeppe di prove su questa fissazione.

Alla fine degli anni Cinquanta Roth scrisse “Epstein”, che fu pubblicato sulla prestigiosa Paris Review e subito venne intonato il coro della riprovazione perché il giovane scrittore ebreo si era permesso di accostare gli ebrei a “brutture come l’adulterio, la licenziosità sessuale, l’infedeltà coniugale, la lascivia e depravazioni varie”. Gli dissero anche: caro Roth, ammicchi agli antisemiti con quel presunto e implicito “guarda come sono disinibito, come scrivo di fannulloni ebrei, proprio come vorreste fare voi se solo ne aveste il coraggio”. Roth preparava una trincea di difesa. Ma come sarebbe a dire, si indignava, “un vecchio scopre il fuoco della passione che ancora arde” e subito gridate allo “Schmutz! Che schifo”. Dove “Schmutz” sta per sporcizia, lerciume, impurità, e in questo inferno libidinoso, secondo i suoi acerrimi nemici, consisteva appunto l’incoercibile “gusto perverso nel crogiolarsi in tutto il sudiciume del mondo”. Poi fu la volta del “Difensore della fede”, pubblicato sul New Yorker, in cui un militare ebreo, Grossbart, piegava la sua religione a fini egoistici cercando nel superiore di grado, anch’egli ebreo, inammissibili scorciatoie nel nome della comune appartenenza di fede. La carica stroncatoria ripartì con virulenza ancora maggiore: “Dimentica tutti i ragazzi ebrei che hanno servito con onore nelle forze armate e vivono onestamente”.

“Schmutz” come sporcizia, lerciume, impurità. E in questo inferno libidinoso, secondo i suoi acerrimi nemici, consisteva appunto l’incoercibile “gusto perverso nel crogiolarsi in tutto il sudiciume del mondo”

Molti lettori ebrei stracciarono l’abbonamento al New Yorker. Si arrivò all’insinuazione oltraggiosa: questo testo è un “piacere fatto ai goyim”, insomma ai gentili con il dito pronto a premere il pulsante dell’antisemitismo, per di più realizzato proprio nell’anno che aveva rivelato le strazianti vicissitudini di Anna Frank (figura che, insieme a quella di Franz Kafka, nutrirà del resto tutta l’immaginazione letteraria e persino le ossessioni di Philip Roth). Erano argomenti capziosi, oggi molto in voga nella furia contro la cosiddetta “appropriazione culturale” diffusa contagiosamente nella retorica wokista (che infatti detesta Roth), e infatti l’autore del “Difensore della fede” fu costretto a spiegare che “Grossbart non rappresenta tutti gli ebrei più di quanto Amleto rappresenti tutti i danesi, Otello tutti i neri, Raskol’nikov tutti gli studenti russi”. Ma niente, il martello batteva pesante sui romanzi di Roth. Piovevano accuse infamanti: “Lei ha fatto tanti danni quanti ne hanno fatti tutte le organizzazioni antisemite messe insieme”, addirittura.

Erano argomenti capziosi, oggi molto in voga nella furia contro la cosiddetta “appropriazione culturale” diffusa contagiosamente nella retorica wokista (che infatti detesta Roth)

Si oltrepassò la soglia dell’intolleranza. Il rabbino di New York si chiese stupefatto che cosa si stesse facendo “per mettere a tacere quest’uomo”, “quali misure da adottare” per impedirgli definitivamente di nuocere. L’anti Roth, il libro che esaltava tutti i valori positivi dell’ebraismo, era piuttosto “Exodus” di Leon Uris, uscito da poco (da cui il film), in cui sfolgorava “l’immagine dell’ebreo patriota, guerriero e veterano di mille battaglie”, a differenza dei personaggi di Roth, espressioni quasi didascaliche dell’“ebreo che odia sé stesso”. Chiesero poi la censura per “Goodbye, Columbus”, che alla fine venne considerato, il commento desolato è dello stesso Roth, come “il mio Mein Kampf”. La madre che esibiva orgogliosamente le riviste con gli articoli e i romanzi del figlio non riusciva a capacitarsi di tanta acrimoniosa ferocia negli attacchi dei rabbini a suo figlio. E, visti i precedenti poco promettenti, all’uscita del “Lamento di Portnoy”, Roth pagò ai genitori le spese di un mese di vacanza all’estero affinché non presenziassero al gioco al massacro che si stava apparecchiando con evidente malanimo. La previsione di Roth si sarebbe dimostrata esatta, e a nulla valevano gli argomenti liberali con cui lo scrittore cercava di attutire i colpi ricevuti: il vostro comportamento censorio “permette ai maldisposti e ai deboli di mente di essere loro a stabilire se e come si può parlare di certi argomenti. Non è combattere l’antisemitismo, è sottomettersi all’antisemitismo”.

E invece, nel 1969, l’esplosione. Il botto. Il successo. La conflagrazione di un caso letterario e culturale, che varcò i confini degli Stati Uniti. La celebrità letteraria di Philip Roth. Il picco di vendite. Nelle polemiche velenose che ne seguirono confluivano almeno tre piani: quello che vedeva nel romanzo l’apice della sconcezza; quello che ne metteva in discussione il valore letterario; e, terzo, ma fondamentale, quello che leggeva in quelle righe una disgustosa diffamazione nei confronti del “suo” essere ebreo degenere. Ecco, il primo punto, l’osceno reiterato nella masturbazione ossessiva di Alex Portnoy. Crolla ogni senso del pudore, l’onanismo viene esibito, raccontato, preso come appiglio di infiniti doppi sensi, alimentato dallo stesso autore. “Il 98 per cento delle persone si masturba e l’altro 2 per cento mente”, è una massima di cui Roth amava compiacersi. Oppure, insisteva, si parla di un’“attività solitaria di cui è così difficile parlare pur essendo tutto a portata di mano”. Doppio senso un po’ greve ribaltato da una scrittrice molto antipatizzante con Portnoy e soprattutto con il suo creatore che affermò di poter anche gradire un incontro con Roth, ma mi raccomando, “senza stringergli la mano”. E poi, insisteva Roth attirando volontariamente le ire dei moralisti: “Lo sapevo che tutte quelle ore passate dietro la porta chiusa a chiave del bagno non potevano essere passate invano”.

Del resto, lo stesso Roth nella prosa di Portnoy sembrava giocare con i suoi prevedibili detrattori con frasi che apparivano sconvenienti, fuori misura, totalmente impudiche: “Mi piegavo in due sopra il pugno in azione con gli occhi chiusi e la bocca spalancata per ricevere quella salsa appiccicosa di latticello e Cif Ammoniacal sulla lingua e sui denti…”. Ce n’era abbastanza per far dire a Natalia Ginzburg: “E’ un romanzo per così dire osceno. Mi dispiace dover usare una parola che sembra esprimere sdegno. Un romanzo può essere osceno e bellissimo. Ma qui l’oscenità è strabordante, è cicalante, pigolante e vana”. O per far titolare uno scandalizzato New York Times: “Oltre il limite della sconcezza”; “eccessi sessuali rivoltanti”. Era certo anche lo spirito del tempo in quel finale degli anni Sessanta, come ha scritto Claudia Roth Pierpont: “Da quando Henry Miller aveva sfruttato la gioiosa sconcezza delle lettere che spediva a casa da Parigi per aprirsi a colpi di dinamite una via di fuga nella rettitudine letteraria e produrre ‘Tropico del cancro’, nessuno scrittore aveva mai scandagliato un registro tanto basso”. Ma la forma del monologo psicoanalitico che permette di snodare il racconto procedendo per associazioni mentali invece che in ordine cronologico (un po’ come il misconosciuto Giuseppe Berto con “Il male oscuro”) rese definitiva l’interpretazione secondo la quale il romanziere e il suo protagonista fossero esattamente la stessa persona: “Un romanzo in veste di confessione è stato accolto e giudicato da moltissimi lettori come una confessione in veste da romanzo”, scriverà sconfortato Philip Roth. Qualcuno, si narra, fermava lo scrittore per strada e gli urlava deridendolo: “Ehi Portnoy, dagli tregua!”.

Un romanzo reso ancora più famoso da un film che nel 1972 in Italia verrà incredibilmente intitolato “Se non faccio quello non mi diverto” (a proposito di titoli infedeli) e fu letto come il resoconto psicopatologico di un figlio rovinato dalle ansie ossessive di una castratrice madre ebrea: “Alex, non voglio che tiri l’acqua . Voglio vedere cosa hai fatto lì”. La rivista American Imago addirittura classificò il romanzo come un caso clinico dell’autore tormentato da un’“ansia di castrazione nei riguardi di una figura materna fallica”, arricchendo la teoria con un aneddoto presumibilmente non veritiero di Philip Roth a undici anni, quando “sua madre aveva liquidato davanti a una commessa la sua richiesta di un costume da bagno con sospensorio dicendogli ‘per un affarino così? Non ne hai bisogno’”. Ma il concerto degli attacchi diventava sempre più fragoroso. Roth venne tradito anche da Irving Howe: “Una raccolta di battute cucite insieme al grido di un paziente in analisi”, da liquidare con un’attenzione non superiore a quella prestata a un comico da night club. Per Gershom Scholem “questo è il libro per cui tutti gli antisemiti continuano a pregare”, un puro atto di “delazione”. Persino Erica Jong, non esattamente una bigotta, poteva affermare che il romanzo sembrasse autorizzare l’antisemita a dire: “lo vedete, ve l’avevo detto che sono animali!”. E ancora, tra il pubblico delle conferenze era scontato porre questo genere di domande: “Signor Roth, se vivesse nella Germania nazista scriverebbe le stesse storie che ha scritto finora?”. Truman Capote ne approfittò per regolare un po’ di conti, fumantino e spudorato com’era, con gli scrittori che potevano fargli un po’ d’ombra, straparlando di “mafia ebraica nella letteratura americana”, cui mammasantissima, oltre a Roth, si chiamavano Bellow, Malamud, Singer.

Per poi arrivare al culmine della veemenza polemica con Marie Syrkin che non esitò a definire il romanzo come la pura e semplice “diffamazione di una comunità”, un “tipo di propaganda che avrebbe scaldato il cuore di Goebbels”, addirittura. Si sfidava l’ultimo tabù: la fantasia di violare sessualmente la “shiksa”, la donna non ebrea, un classico della paranoia antisemita sull’ebreo lascivo e predatorio. “Le libidinose, addirittura vendicativamente libidinose, mire di Portnoy sul mondo dei gentili e delle sue donne” assomigliavano a una profanazione, temuta come un incubo dall’antisemitismo. Molto piccata la replica di Philip Roth: per la Syrkin “il fatto che un ebreo abbia il genere di desideri sessuali che attribuisco ad Alexander Portnoy è inimmaginabile per chiunque non sia un nazista”. Ma la sentenza era stata emessa. E qualche anno dopo sul Village Voice apparvero insieme, alla maniera di foto segnaletiche, le immagini di Philip Roth, Saul Bellow, Norman Mailer e Henry Miller, che facevano da corona al titolo: “Perché questi uomini odiano le donne”. Sembra la storia di oggi, una fama inscalfibile. Figurarsi se Roth avrebbe potuto scaldarsi per le polemiche sul titolo infedele dell’edizione italiana anno 2025 del romanzo esploso nel 1969.