Stampato nel 1874 in soli duecento esemplari, oggi torna in libreria il “romanzo giuridico” dello scrittore lombardo: un’opera ottimista sull’importanza di creare comunità che si uniscano per “mutua paura” ma si rinsaldino per “mutuo amore”

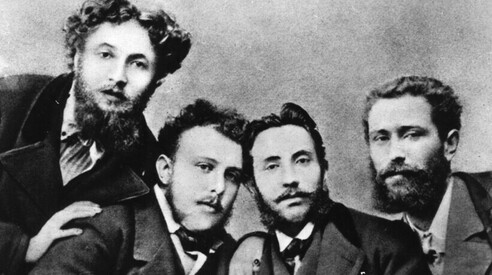

Carlo Alberto Pisani Dossi rideva del volenteroso poeta che ai tempi del governo La Marmora, volendo dedicare un sonetto al guardasigilli Giuseppe Vacca, nel primo verso gli scrisse: “Tu che della Giustizia, Vacca, ministro sei”. La giustizia, anche nell’accezione poco nobile suggerita dall’omofonia, fu per Dossi rovello permanente e punto di equilibrio della sua doppia vita. Come Alberto Pisani si laureò in legge, frequentò ambienti giuridici, intraprese una carriera diplomatica che lo condusse a Roma e al ruolo di segretario particolare di Crispi. Come Carlo Dossi firmò invece opere che costituiscono il controcanto agli emuli di Manzoni e ai ripulitori toscaneggianti dell’italiano: la lingua di Dossi è un groviglio di lombardismi, hapax, sillabe accentate e punti interrogativi capovolti che lo rendono un estremo antesignano del Gadda.

Le due vite di Dossi sembrano incontrarsi ne La colonia felice, un’utopia lirica di cento paginette che dopo un secolo torna in libreria, per gli eleganti tipi di Nino Aragno (finora era disponibile in ponderose edizioni delle opere complete). Si tratta infatti di un testo che nel 1874 Dossi fece stampare in soli duecento esemplari, come vergognandosene, per indagare in stile narrativo se gli uomini fossero o meno naturalmente giusti, e in che modo la giustizia potesse davvero beneficiarli; un “romanzo giuridico” di cui rapidamente si pentì, diramando nove anni dopo un’edizione emendata da una “sgridatella” posta a mo’ di prefazione e diffida.

Il presupposto da cui parte è che la giustizia sia inevitabilmente ingiusta. Nei propri appunti, eternati dalle Note azzurre (curate da Dante Isella e pubblicate da Adelphi), scrive addirittura che essa “è insufficiente: non reprime che i piccoli scellerati”. Nel romanzetto immagina un esperimento: alcuni delinquenti, anziché essere condotti al patibolo come meritano, vengono lasciati dai giudici su un’isola deserta, condannati di fatto a interagire in modo equo o a soccombere. “Pensando alla malfida ragione del penale diritto per la insolubile lite fra il vizio e la virtù”, viene spiegato loro, “ringuainammo l’addentellata spada della sempre-iniqua giustizia, e preferimmo valerci di quella ingiustizia pietosa, che ha nome clemenza”.

Pur a metà strada fra il Leviatano di Hobbes e Il signore delle mosche di Golding, La colonia felice è ottimista e si fonda, da un lato, sull’idea che vizio e virtù cooperino al bene, e che quindi sia superfluo l’intervento della giustizia a punire ogni mancanza (finendo, appunto, per colpire solo i piccoli scellerati); dall’altro, che la libertà senza legge costi, nonostante le apparenze, più della legge senza libertà. Come mediare? Creando comunità che si uniscano per “mutua paura” ma si rinsaldino per “mutuo amore”; e, poiché “gli uomini, per fortuna, se sono birbe al minuto, pônno anche, all’ingrosso, passare per brava gente”, abbandonando l’ambizione che la giustizia debba distinguere i buoni dai cattivi. In cuor suo, per Dossi, ogni uomo è cattivo: “Guai se la legge arrivasse ai pensieri! Non sopravanzerebbero giudici”.

Ottimismo, appunto, tanto che Dossi stesso ebbe a ricredersi. Nel decennio successivo lesse Lombroso, ne restò inspiegabilmente affascinato e giunse alla conclusione che “l’uomo malvagio non è correggibile”, auto-sgridandosi col premettere alla seconda edizione che la sua utopia “è uno sproposito, un errore di crosta e di mollica”. Cosa ci insegna dunque questa spigolatura erudita? Che le migliori intenzioni della giustizia sorgono quando si pone dei limiti e accetta l’inevitabilità di essere ingiusta, privilegiando la clemenza rispetto all’inflessibilità; che invece – come dimostrano i lombrosiani di oggi – diventa sommamente ingiusta quando nutre la pretesa di essere scientificamente infallibile, inebriandosi di quell’ottusa e cieca rigidità denunciata da un detto francese, che Dossi amava tradurre efficacemente nel proprio dialetto: Raide comme la justice, “ciocch come la giustizia”.