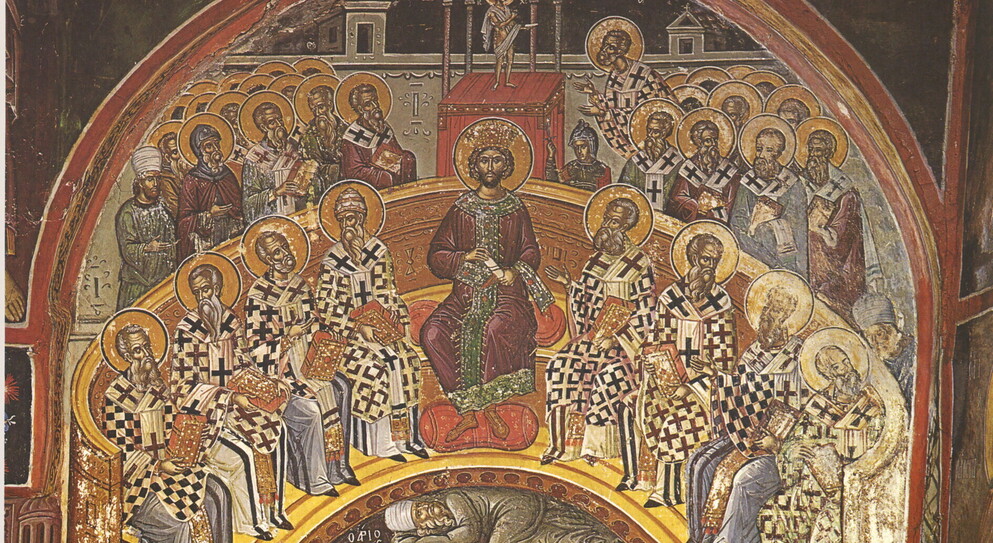

Dal libro di Gian Guido Vecchi e Giovanni Maria Vian emerge la portata storica del concilio convocato dall’imperatore Costantino ormai 1700 anni fa: una rottura decisiva con il mondo antico e un punto fermo al quale fanno riferimento non solo la Chiesa cattolica, ma anche le altre confessioni cristiane

Il Concilio di Nicea, svoltosi 1700 anni fa, ha veramente cambiato la storia, come sostengono Gian Guido Vecchi e Giovanni Maria Vian, autori dell’interessante libro La scommessa di Costantino (Mondadori). Forse anche in misura maggiore di quanto affermino.

Certamente Nicea ha costituito un punto fermo, al quale fanno riferimento non solo la Chiesa cattolica ma anche le altre confessioni cristiane, e la chiesa ha ragione a celebrarlo come suo elemento di continuità, condizione che costituisce – come già abbiamo visto in occasione del Giubileo del 2000 – il suo principale elemento di forza. Nessuna istituzione al mondo, infatti, può vantare una storia così lunga e continua, sostanzialmente priva di interruzioni significative. E’ un discorso che funziona soprattutto se si sottolineano le continuità e si sottovalutano le fratture, come sta avvenendo nelle celebrazioni ecclesiali del concilio di Nicea.

Per esempio, se si sorvola sul fatto che non solo il concilio è stato convocato dall’imperatore Costantino, ma che l’assemblea gli è stata subordinata anche nelle decisioni. Era Costantino che voleva la pace fra le varie fazioni cristiane: per avere una Chiesa unita, strumento di compattezza e concordia dell’impero.

Mai nessun Papa, nei secoli successivi, è riuscito in questo intento. Anzi, il cristianesimo si è spezzato in tanti segmenti confessionali tuttora in tensione fra di loro. Ma per fare ordine nel cristianesimo, per ottenere l’unità, così difficile da mantenere perfino nella definizione stessa di Dio, è stato necessario fare cose nuove, prendere decisioni che rompevano decisamente con il cristianesimo dei primi secoli e gli imprimevano un corso inedito.

A cominciare dalla data della Pasqua, la ricorrenza sacra più importante della vita cristiana, che a Nicea viene svincolata da quella della Pesach ebraica alla quale era storicamente legata dalle narrazioni evangeliche. E, si badi bene, non per stabilire una data fissa in cui celebrarla, ovviamente più comoda per organizzare le celebrazioni, ma ricorrendo in modo diverso al calendario lunare per calcolare anno per anno la ricorrenza. Una sorta di schiaffo agli ebrei, un taglio simbolico di grande portata proprio alle radici ebraiche del cristianesimo. Ci si può domandare, per esempio, se l’antigiudaismo che ha segnato la storia cristiana sarebbe stato così virulento se, ogni anno, la Pasqua fosse stata celebrata nello stesso giorno degli ebrei, ricordando così le origini di Gesù. Costantino del resto aveva scritto ai vescovi di Nicea che “era inopportuno” celebrare la Pasqua seguendo l’usanza giudaica: “Nulla vi sia in comune tra voi e la folla detestabile dei giudei”.

Non è stata questa l’unica novità decisiva. Come tutti ricordano, c’è stata la stesura concordata del Credo, cioè del “simbolo” – termine che significa, spiegano Vecchi e Vian, tenere insieme, e dunque un sigillo, un riconoscimento – della fede comune. Questa professione di fede, su cui si fonda il rito battesimale ma che viene ripetuta durante la messa, ha subito solo piccole correzioni nei secoli successivi.

Il Credo, o Simbolo, è stato veramente un atto rivoluzionario: se pure esistevano varie forme simili da recitare durante il battesimo, questo attestato di fede costituiva infatti una totale novità. Nessuna religione infatti fino a quel momento, ma in realtà anche in seguito, si è fondata su un atto di fede, cioè su un accordo su cosa e come ogni fedele doveva credere. Le religioni si basavano su precetti morali come i dieci comandamenti, su norme di comportamento da condividere, anche alimentari, su istruzioni rituali, ma non sulla fede. Si trattava, più che di fede, di fedeltà a un insieme di credenze e di norme, che in certi casi erano molto rigide, in altri più elastiche.

La dichiarazione di fede comune sposta l’adesione alla religione cristiana sul piano astratto, sul piano delle credenze comuni, invece che su quello della condivisione di norme quotidiane.

Viene da domandarsi quanto questa novità abbia influenzato la civiltà occidentale, viene da pensare che forse il Manifesto del Partito comunista, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, e così via, derivino da questa abitudine di pensare a un collante astratto fra gli esseri umani. Invece di fondare le lotte politiche solo sul potere, i popoli di radice cristiana lo fanno per affermare le proprie idee, il proprio credo politico. Sarebbe così se non ci fosse stato il Simbolo di Nicea?

Nicea quindi ha significato una rottura decisiva con il mondo antico, ha posto le basi della modernità. Qualcosa di più importante, mi sembra, della continuità tanto celebrata dalla Chiesa.

Ma è difficile riflettere sul senso profondo di questo antico concilio in un mondo in cui tutti discutono solo di dazi o di riarmo, un mondo ben lontano da quello in cui si svolge per oltre un sessantennio il dibattito prima e dopo il Concilio di Nicea. Quando di teologi, sia pure improvvisati, sono pieni – come osserva Gregorio di Nissa citato da Vecchi e Vian – “i vicoli, le piazze, i fori, le strade: venditori di mantelli, cambiavalute, venditori di cibarie. Se ti informi sul denaro, quello ti fa una dissertazione sul generato e l’ingenerato; se chiedi il prezzo del pane, “il Padre è maggiore” ti risponde “e il Figlio è soggetto”. Chiedi se è pronto il bagno, e quello sentenzia che il Figlio deriva dal nulla. Non so come si debba chiamare questo male: frenesia, pazzia, o una forma di epidemia che travolge le menti”. Pazzia, forse, ma certo più simpatica dei dazi.