Con audacia toglieva il rumore dal mondo. A cento anni dalla morte, resta irrisolto l’enigma su come disvelare l’intimo carattere della sua musica. “Un segreto tra il mio interprete e me”

Marcette, gong, fischi come sirene d’ambulanza, sfottò di trombe e tromboni, dissonanti ostinati di pianoforte, onomatopee legnose e metalliche: mancavano solo le canzonette e i mutandoni dell’avanspettacolo. In effetti, di un cabaret si trattava, sebbene servito con sublime snobismo. Era Parade, il balletto che l’impresario russo Sergei Diaghilev aveva commissionato a Jean Cocteau (in qualità di soggettista), Pablo Picasso (scenografo), Léonide Massine (coreografo e danza), su musiche di Erik Satie, per andare in scena il 18 maggio 1917 al Théâtre du Châtelet di Parigi. In scena ci andò, provocando spintoni, insulti, risate, fughe dalla platea. Ma non si capisce l’anatomia dello scandalo se non si osserva la scena in campo lungo. Dieci giorni prima si era conclusa con una disfatta umiliante (e tranci di soldati da tutte le parti) l’offensiva che il generale Robert Nivelle aveva sferrato ai tedeschi tra Reims e Roye sul fronte occidentale. L’umore dei parigini, feriti nell’orgoglio patriottico, non era certo adatto ad accogliere la totale dissacrazione, lo scherno, lo sberleffo. Il sottotitolo dello spettacolo recitava “balletto realista” ma il vate Apollinaire, nel programma di sala, aveva insinuato per la prima volta il termine “surrealismo”. Il profumo dell’assenzio, tuttavia, non riusciva a coprire quello del sangue e della pirite che giungevano dai campi di battaglia. La cosa strideva. In più, stava morendo colui che aveva dato slancio ai sogni di grandezza dei francesi, Claude Debussy. E l’altro messaggero dell’avvenire, Maurice Ravel, nel frattempo era occupato a guarire dagli avvelenamenti dai gas rimediati sulla linea del fronte a Verdun. Insomma, il clima era da nosocomio, i nervi tesi, il destino della musica e dell’arte appollaiati sul crinale di quella guerra, che divideva, tardivamente, l’Ottocento romantico dal Novecento nevrotico. Il critico Jean Poueigh scrisse che la musica di Satie era “un’offesa per il gusto francese”, al che Satie rispose con un’amabile lettera: “Caro signore, lei è un coglione, un coglione musicale”. Ne seguì una causa per diffamazione con processo a porte aperte, durante il quale Cocteau mandò letteralmente “a farsi fottere” il querelante, e il povero Satie ne uscì condannato a otto giorni di carcere e multa, che sarà saldata dalla principessa de Polignac, erede delle macchine da cucire Singer, inossidabile mecenate e amica delle avanguardie che degli scandali, lei lesbica dichiarata benché sposata e merlettata, se ne infischiava alla grande. Qualcuno disse che Satie, nonostante il suo pedigree di irregolare situazionista ante-litteram, uscì dalla vicenda con le ossa rotte, afflitto, come fosse stato attirato in una trappola da gente più giovane e scaltra di lui. Non era più un ragazzino, essendo nato nel 1866. Sarebbe morto da lì a otto anni, a cinquantanove, nel 1925. Cento anni fa.

Il balletto “Parade”, commissionato da Diaghilev, nel ’17 provocò spintoni, insulti, risate, fughe dalla platea. Anatomia di uno scandalo

Curioso, il suo caso. Cercò a ogni costo di essere un outsider, un fenomeno marginale. Mentre i giganti Richard Wagner, Gustav Mahler e Richard Strauss creavano le musiche-mondo che tutto mutarono, lui si dispose a comporre miniature, come le tre Gymnopédies. La confusione intorno agli scandali orchestrati da Diaghilev e la sfrenata voglia di voltare pagina dopo la guerra avevano offuscato gli occhi di chi avrebbe potuto scorgere sulle partiture di Satie una sapienza e una preveggenza quasi inimitabili. Satie, in solitudine, richiamava all’ordine un mondo che si stava disfacendo in un gran fragore di macerie. Lo fece ostinatamente, a cominciare dal suo stile di vita monacale. Anche quando lo vollero fare caposcuola, maestro, guida, come è il caso dei giovani Darius Milhaud, Arthur Honegger, Louis Durey, Germaine Tailleferre e George Auric che all’inizio degli anni Venti furono soprannominati Les Six, Satie nutriva la convinzione di essere senza eredi. Nel suo taccuino – che si trova, come un prelibato vasetto di ciliegie, in Quaderni di un mammifero (Adelphi) – scrisse: “Non esiste una scuola Erik Satie, il satinismo non esisterà: mi troverebbe ostile”. Aveva ragione e insieme si sbagliava. Aveva ragione perché l’anti accademismo fu la sua rivoluzione e la sua prigionia, e aveva torto perché pochi come lui sono stati imitati e hanno ispirato un’intera tendenza stilistica, vale a dire la scuola minimalista di John Cage, Morton Feldman e Terry Riley prima, Max Richter, Jóhann Jóhannsson, Ludovico Einaudi poi. La “scuola senza scuola” di Satie la spiegò magnificamente il suo amico Jean Cocteau, il quale aveva scritto il manifesto del “gruppo dei sei”: “La profondità di Satie offre ai giovani musicisti un insegnamento che non implica l’abbandono della propria originalità. Wagner, Stravinskij e anche Debussy sono delle belle piovre. Chi si avvicina, a malapena riesce a svincolarsi dai loro tentacoli; Satie indica una strada bianca dove ognuno lascia liberamente le proprie impronte”. E’ la strada bianca e soffice su cui hanno posato le loro scarpe il Ryuichi Sakamoto di Merry Christmas Mr Lowrence e l’Arvo Pärt di Für Alina, ma anche il Wim Mertens di Struggle for Pleasure – tutta musica, non a caso, finita nel cinema e più ancora nella pubblicità. Stesso destino di Satie, d’altronde: in quanti spot e in quanti film abbiamo ascoltato la prima Gymnopedie? Troppi, francamente.

“Non esiste una scuola Erik Satie”, scrive il compositore. Ma ha ispirato un’intera tendenza, il minimalismo da John Cage a Ludovico Einaudi

Maurice Ravel, che riconosceva a Satie una grande influenza sulla propria musica, come su quella di Debussy, spiegava: “Con semplicità e ingenuità, Satie mostrava la via, ma non appena un altro musicista s’inoltrava sul sentiero da lui scoperto, Satie mutava immediatamente il proprio percorso e, senza esitare, apriva una strada verso nuovi spazi di sperimentazione”.

Ma chi era costui? Non era parigino, innanzitutto. Era nato in bassa Normandia, a Honfleur: la madre, che muore presto, era di origine scozzese e il padre era un commerciante di materiale marittimo che si trasferisce a Parigi e sposa una pianista più anziana. Eric (così all’anagrafe, sarà lui a cambiarsi in “k”) frequenta il conservatorio fino al 1886 senza grandi risultati, tanto che cerca di abbandonarlo arruolandosi. Ma poi, visto che tutto il paese è ancora traumatizzato dalla guerra franco-prussiana (1870-71), Satie trascorre una notte d’inverno a deambulare senza camicia e si ammala di pleurite: lo congedano. Se ne va di casa, si installa in un monolocale ai piedi di Montmartre e trova lavoro allo “Chat Noir”, il celebre cabaret: la sera accompagna il teatro delle ombre con le sue improvvisazioni all’armonium, al piano e talvolta a capo di un’orchestrina. Ed è qui, in questa bohème, che Satie nel 1888 scrive le tre Gymnopédies, vale a dire i tre pezzi dal nitore neoclassico, come tre marmorei busti ellenici, pochissime note, andamento ripetitivo, micro-variazioni, che lo renderanno immortale.

“Insegna la più grande audacia della nostra epoca: essere semplice” secondo Cocteau. Vive come un uomo povero, chiama la sua casa “l’armadio”

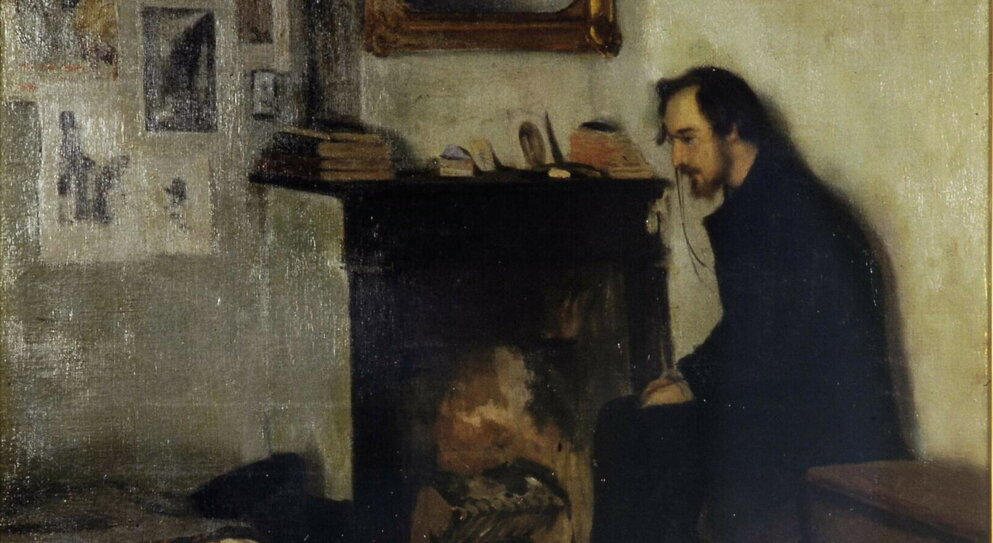

Nel 1891 scrive la musica per un’opera teatrale di Joséphin Péladan, Le fils des étoiles; è musica che anticipa l’atonalità di inizio Novecento e che contraddice il magniloquente wagnerismo per affermare invece il grado zero di complessità (Cocteau: “Satie insegna la più grande audacia della nostra epoca: essere semplice”). Lui si sente, fisicamente ed esistenzialmente, parte di questa rivoluzione: vive come un uomo molto povero, ha due vestiti, uno di velluto marrone e uno blu scuro. Péladan aveva fondato l’Ordine della Rosacroce del Tempio e del Graal, un circolo esoterico, dove Satie s’iscrive. Monocolo, cappello a cilindro, pizzetto, Satie usa esprimersi per motti, allusioni, ironie di schietto ermetismo. Tipo: “Il male può venire sia dall’alto che dal basso”. Oppure: “Non leggo mai un giornale della mia opinione: la troverei deformata”. E ancora: “Ci sono alberi sui quali non vedrete mai un uccello: i cedri, per esempio: questi alberi sono così cupi che gli uccelli si annoiano su di loro e li evitano. I pioppi non sono certo più frequentati, che è pericoloso accedervi: sono davvero troppo alti”. C’è un fatto notabile: l’Ordine Cabalistico della Rosacroce si riunisce in un piccolo appartamento sopra un altro noto cabaret dell’epoca, l’Auberge du Clou, dove le esoteriche discussioni degli adepti venivano raggiunte dalle note del caffè-concerto. Niente è più somigliante a Erik Satie di questa architettura: sotto cabaret, sopra umbratili allusioni. Succede anche un’altra cosa, che deve aver avuto conseguenze terribili: intorno al 1893 Satie incontra Suzanne Valadon, futura pittrice, ma soprattutto modella che Degas, Renoir e Toulouse Lautrec venerano. I due hanno una storia d’amore che dura sei mesi, dopodiché Suzanne lo lascia.

Satie sparisce dalla circolazione e va ad abitare nel quartiere periferico di Arcueil, in una casa che fino alla fine dei suoi giorni chiamerà “l’armadio” (immaginiamoci le dimensioni). Eppure, quasi ogni sera, a piedi, torna a Montmartre e dintorni a suonare, a cenare a casa di Debussy dove incontra Igor Stravinskij (c’è una famosa fotografia che li ritrae insieme) dove continua con i suoi aforismi vagamente sardonici (“L’esperienza è una forma di paralisi”), scrive musica sui versi di Mallarmé, fonda una specie di chiesa dagli intenti anarchici e compone messe per i funerali degli indigenti. Rimasto solo nell’armadio Satie scrive Vexations (non è chiaro se sia una reazione al rovescio sentimentale), un pezzo da eseguire 840 volte, chiaramente una boutade dadaista, presa però sul serio nel 1963 da John Cage che la eseguirà dal vivo (il suo celebre silenzio di 4’33” ne sarebbe il preludio). Di quest’epoca sono le composizioni dai titoli sarcastici, i Pièces froides, i Veritable Préludes flasques (pour un chien), Trois morceaux en forme de poire, ma per un certo periodo è quasi dimenticato. In casa non ha il riscaldamento, dorme su un’amaca che ciondola su bottiglie riempite di acqua calda, colleziona decine di ombrelli, spesso gli viene richiesta musica che non scrive, rifiuta di essere pagato nelle case nobiliari dove a inizio Novecento va di moda organizzare piccole sofisticate accademie. Sarà Ravel, negli anni Dieci, a riscoprirlo e a riportarlo insieme a Stravinskij sulla scena, fino all’incontro con Cocteau e Diaghilev.

Quando nel 1925 muore, Stravinskij riflette: “Una personalità quantomai toccante e attraente, era diventato d’un tratto vecchio e bianco, sebbene arguto e gaio come sempre”. Per Cocteau, quella di Satie era la musica su cui, secondo Nietzsche, “lo spirito danza”; ed era anche, chiosava, “una musica sulla quale camminare”. L’arte povera di Satie, il frammento, le “oasi di immobilità”, come le chiama Alex Ross, faticano a sopravvivere durante i grandi movimenti artistici e le novità degli anni Venti e Trenta, ma poi ecco la rinascita. E cosa si scopre? Che dietro il suo sberleffo c’era una profondità da prendere molto sul serio. John Cage ragionava: “Spesso si sente dire che la musica di Satie è divertente, mmh? L’unico motivo per cui lo si dice non dipende dalle note, che non sono affatto buffe, ma per via dei commenti che scrive lui sugli spartiti, dove indica ‘come una prugna matura’ o – me lo sto inventando ma è una cosa del genere – ‘come una giraffa a caccia di lumache’. Dice queste sciocchezzuole”. Pare che intimasse ai musicisti di non leggere le sue indicazioni ad alta voce, “pena il ritiro del passaporto”.

Esausto da tanto fracasso, dopo la guerra la musica di Satie si era asciugata ancora di più in una sorta di filosofica meditazione, il cui esempio più eloquente è il trittico per voce e pianoforte Socrate, “la musica più alta di Satie, più pura” secondo quanto scrisse Alberto Savinio, che pure pensava che tanta semplicità fosse una “retorica rovesciata”, una maschera per nascondere “l’amarezza” e il “demone della distruzione”. Ma scrisse anche: “Solo gli ingenui tengono queste musiche per ironistiche, queste musiche amarissime perché cariche di destino, tristissime perché nascondono il sacrificio del loro autore, hanno salvato la musica da una solenne morte per pompierismo”. Ogni epoca l’ha riscoperto, facendone un po’ ciò che voleva (“Mi chiamo Erik Satie, come chiunque”). I pianisti si sono scervellati sul tempo da usare nell’esecuzione delle sue musiche: Philippe Entremont, Jean-Yves Thibaudet, Jean-Pierre Armengaud, ma per primo fu il grande Aldo Ciccolini, negli anni Sessanta, a risvegliare l’attenzione mondiale su Satie con la registrazione dell’integrale in sette dischi che furono, inaspettatamente, dei bestseller. Oggi Hélène Grimaud, Alice Sara Ott, Fazil Say continuano a cercare in quell’armadio dove, dopo la morte, gli amici di Satie trovarono tutte le loro lettere mai aperte e mai lette.

L’ultima missiva è quella di Bertrand Chamayou, Letter(s) to Erik Satie (Erato-Warner Classics), disco magistrale, in cui il pianista di Tolosa lo pone a confronto proprio con John Cage, inventando un affascinante dialogo a distanza tra silenzi, malinconie e misterici richiami. Resta irrisolto l’enigma su come disvelare l’intimo carattere di questa musica che, a cicli storici, viene a togliere rumore dal mondo. La risposta, ancora una volta beffarda, è quella che diede lo stesso Satie: “E’ un segreto tra il mio interprete e me”.