Nel Regno Unito si torna a discutere di documenti identificativi. Ma l’iniziativa del primo ministro sembra piacere solo a lui

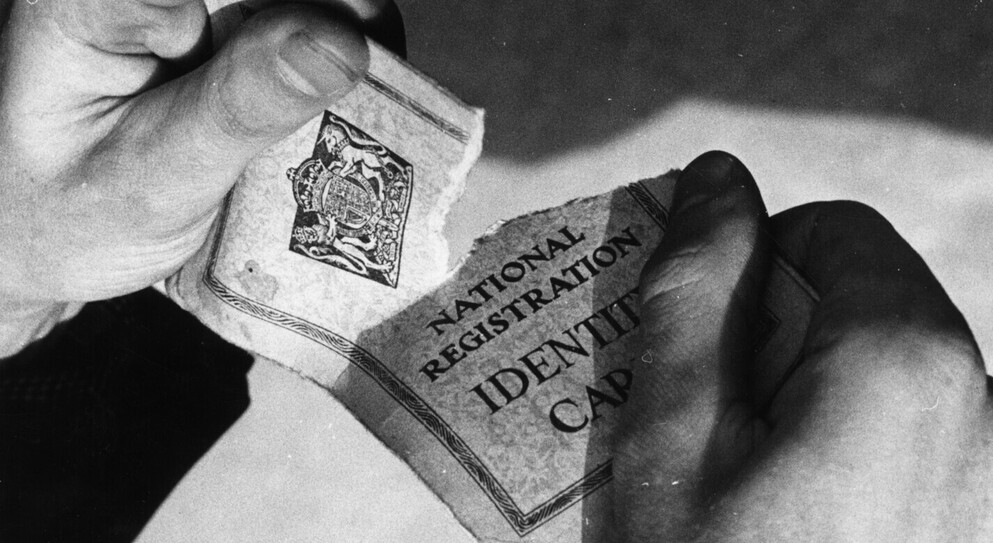

Regno Unito, 7 dicembre 1950. Harry Willcock pigia un po’ troppo sul pedale dell’acceleratore su Ballard’s Lane, dalle parti di Finchley. Lo ferma l’agente Harold Muckle e gli chiede patente e libretto, e poi la carta d’identità. Magari aveva bevuto un bicchiere di troppo, ma l’uomo alla guida lo guarda negli occhi e risponde: “Sono un liberale e disapprovo questo genere di cose”. Willcock avrebbe due giorni per presentarsi in una stazione di polizia, mostrare il documento, cavarsela con la multa per eccesso di velocità e basta. Ma non lo fa. Il suo caso tiene banco per tutto il 1951. Viene rinviato a giudizio e condannato per violazione del National Registration Act. Quest’ultima è una legge del 1939, reca la data del 5 settembre, pochi giorni dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. La norma obbligava ogni uomo, donna e bambino a portarsi appresso una carta d’identità costantemente, ai fini d’identificazione.

C’era già stato un altro National Registration Act, nel 1915. A registrarsi erano chiamati tutti i cittadini fra i 15 e i 65 anni: si mappava così la popolazione, incluso il mestiere di ciascuno, in vista della guerra. Era una norma scritta col fiato sul collo dell’emergenza: si temeva venissero a mancare lavoratori nelle “industrie essenziali” e dunque bisogna sapere dove andare a pescarli. Il perno del sistema era il General Register Office for England and Wales, più la sua controparte scozzese, che erano stati costituiti negli anni Trenta dell’Ottocento allo scopo di tener traccia di nascite e morti. Il capo dell’ufficio statistico era Bernard Mallet. Suo padre era Louis Mallet, funzionario di alto livello che aveva collaborato col grande liberoscambista Richard Cobden nelle negoziazioni del Trattato Cobden-Chevalier, l’accordo di libero scambio che aveva smussato l’eterna rivalità fra Francia e Inghilterra. Suo bisnonno era il giornalista ginevrino Mallet du Pan, finito Oltremanica in cerca della libertà di stampa e in odio a Napoleone.

Bernard Mallet aveva invece fitti scambi con i riformatori della Fabian Society. Anche i burocrati sognano i sogni dei propri tempi: così quello di Bernard era rendere più efficiente lo Stato inglese, non aprire gli scambi o frenare la brutalità rivoluzionaria. Nella prima guerra mondiale intravide un’opportunità. La registrazione puntuale dei dati e delle attività dei cittadini poteva servire, in prospettiva, a organizzare uno Stato sociale che andasse incontro ai loro bisogni, grazie a sonde che potevano finalmente esplorare a fondo la società. La carta d’identità doveva restare, anche quando i cannoni avessero taciuto. Essa però divenne presto controversa. Da una parte, le autorità schedavano i cittadini per posizionare i fattori della produzione nella scacchiera del socialismo di guerra: se mancano lavoratori qui, li prendiamo là. Dall’altra, col 1916 arrivò la coscrizione. Il marchio serviva a non farsi sfuggire i marchiati.

Fra le tante ragioni per cui l’Inghilterra si raccontava d’essere un paese libero, il cui destino di finire in guerra con la Germania era stato decretato dall’astrologia politica (le orbite del militarismo prussiano e quelle del liberalismo inglese non potevano che scontrarsi) c’era il fatto che non aveva mai avuto un esercito di coscritti. E’ vero, quando la Royal Navy entrava in guerra, reclutava alla spiccia, spedendo i suoi emissari nelle taverne a rastrellare marinai o addirittura appropriandosi di vascelli commerciali, adattati a scopi guerreschi per il tempo che serviva. L’“impressment” però non coinvolgeva le armate di terra, non c’erano fanti nell’esercito inglese che non si fossero arruolati di propria volontà, e questo sembrava fare la differenza. Il National Registration Act del 1915, previdero i suoi critici, avrebbe portato dritti dritti a un esercito di coscritti e lì si arrivò. Si capisce perché dopo la guerra mancò il sostegno politico alla norma, considerata obsoleta al venir meno del conflitto che l’aveva resa necessaria.

Nel 1939, torna in scena il medesimo spettacolo. La coscrizione era stata già reintrodotta a primavera, ma limitata agli uomini fra i 20 e i 21 anni e a sei mesi di servizio militare. A settembre, venne estesa a tutti i maschi fra i 18 e i 41 anni e, dal dicembre del 1941, a tutte le donne single fra i 20 e i 30 anni. C’era ovviamente chi cercava di sottrarvisi. La carta d’identità era fatta per loro. Quando s’insedia il governo laburista di Clement Attlee, Aneurin Bevan, il ministro della salute che mette le prime pietre del Welfare State, ammette che le carte d’identità sono “ripugnanti” ma tristemente necessarie. Perché? Ma perché ci sono circa 20 mila disertori, in Inghilterra, degli imboscati che come tutti stanno provando a tornare alla vita di sempre. La carta d’identità serve per ottenere i coupon con cui si comprano le merci razionate: carne, zucchero, formaggio, tè. Questi beni di prima necessità vengono distribuiti ai negozi non secondo le bizze di offerta e domanda, ma in quantità calibrate sui consumatori registrati presso ciascuno di essi. Vorrete mica che chi non ha voluto combattere per la patria possa mangiare?

Se valesse la logica di trent’anni prima, stanati i fifoni i documenti d’identità verrebbero aboliti. Ma una delle leggi ferree della burocrazia è che quando un adempimento o un certificato esiste, è più facile trovargli un uso diverso da quello iniziale che cancellarlo. Così il governo laburista comincia a esigere che venga presentata la carta d’identità se si vuole richiedere un passaporto, se bisogna incassare un vaglia postale, se si viene ricoverati in ospedale. Se si viene fermati dalla polizia.

Quello di Harry Willcock è un nome pressoché ignoto, di qua della Manica, ma in Inghilterra evoca tutt’oggi qualcosa. Quand’era segretario dei Liberal-democratici inglesi Nick Clegg lo aveva indicato come uno dei suoi “eroi politici” (l’altro era Vaclav Havel). Perché “ha dimostrato che un uomo solo, se se è pronto a prendere una posizione, può cambiare il sistema”. Willcock non proveniva dai ranghi dell’aristocrazia politica. Era nato da una relazione clandestina ed era poi stato adottato da una vedova, di cui aveva preso il cognome. Aveva combattuto nella prima guerra mondiale, aveva fatto venditore, per vent’anni era stato impegnato nel Partito liberale dello Yorkshire, trasferitosi a Londra aveva tentato, per due volte, di conquistare un seggio parlamentare.

Tutt’oggi la sua risposta al povero agente Muckle stupisce per il candore. “Sono un liberale e disapprovo questo genere di cose”. Finì davanti a un tribunale e ovviamente perse: Mr Muckle stava solo facendo il suo dovere. Ma i giudici non rimasero insensibili al suo argomento. Che era serissimo e spiace non abbia mantenuto la sua presa sulle generazioni successive di liberali. L’introduzione delle carte d’identità è stata un provvedimento d’emergenza, ammetteva Willcock. Serviva a gestire l’economia di guerra e almeno in parte il reclutamento per la guerra stessa. Adesso la guerra è finita e non ha senso far finta che non sia così. I magistrati lo condannarono, ma senza sanzioni e lo incoraggiarono a fare appello. L’appello all’Alta Corte venne respinto ma il Lord Chief Justice, il barone Goddard, colse l’occasione per una dichiarazione solenne. “Il solo fatto che la polizia disponga di determinati poteri non significa che essa debba esercitarli in ogni occasione. Oggi la polizia pretende che i cittadini esibiscano la propria National Registration Card ogni volta che un poliziotto ferma un cittadino per qualsiasi motivo. Questa legge è stata promulgata per motivi di sicurezza e non ha mai avuto gli scopi per i quali viene ora utilizzata”.

Le carte d’identità le aboliranno i conservatori, quando torneranno al governo l’anno successivo. Sir Ernest Benn, editore e individualista Tory, scrisse che a Willcock “chiunque ami la libertà deve immensa gratitudine”. Egli aveva “fatto qualcosa di più che eliminare uno stupido cartoncino: ha aperto la prima, piccola breccia nell’enorme muraglia della burocrazia del dopoguerra, che opera sulla base di leggi e ordinanze promulgate per affrontare emergenze che non esistono più”.

Sulla rivista degli individualisti, nel 1951, si leggeva che “dover esibire una carta d’identità non è che una delle numerose piccole noie che si sono moltiplicate tanto liberamente dopo il 1939”. Ma era particolarmente odiosa, perché una persona avrebbe potuto ricorrere a strumenti diversi, se le veniva chiesto di fornire una prova della propria identità: “un biglietto di visita, una bolletta del gas, una o due tessere di iscrizione a un club, magari una patente di guida e certamente una notifica dell’instancabile Dipartimento delle Entrate. E se, miracolosamente, non avesse sotto mano niente di tutto ciò, potrebbe azzardare l’anarchico esperimento di chiedere alla polizia di credergli sulla parola”. Tutt’oggi il cedolino dello stipendio, l’ultima bolletta pagata, la patente di guida bastano per aprire un conto corrente.

Le carte d’identità spariscono dall’Inghilterra nel 1952, ma il National Health Service comincia a fornire ogni nuovo nato di un codice identificativo, l’NHS number, che è utile pure ai fini del riconoscimento.

Vista dall’Europa continentale, la ritrosia anglosassone per la National ID sembra anacronistica. Neanche gli Stati Uniti ne hanno una, ma pure gli americani hanno un codice a nove cifre, il Social Security Number, che è un po’ documento d’identità e un po’ codice fiscale. Solo che la politica è fatta di simboli.

In quella cultura, la carta d’identità sembra essenzialmente due cose. Da una parte, nell’esperienza inglese è il contrassegno che suggella l’aspetto più sgradevole del rapporto fra Stato e individuo: non la promessa del primo di proteggere l’altro, ma l’obbligo di quest’ultimo di mostrare il petto per la patria. Dall’altra, essa è vista come l’equivalente di un passaporto interno: se devo esibirlo, il mio diventa in qualche modo un Paese straniero. Di qui l’irritazione di Willcock. In una famosa sentenza del 1604, Sir Edward Coke aveva spiegato che la casa di ogni inglese è come fosse il suo castello: ci si entra solo su invito, e questo vale pure per i pubblici ufficiali. I quali, simmetricamente, debbono trattare gli inglesi come fossero ciascuno signore del suo maniero e non come animali da pascolo, ognuno debitamente marchiato. Se un automobilista va troppo forte gli diano la multa perché ha superato i limiti di velocità, non perché non si porta appresso un documento di riconoscimento.

Oggi il tema torna agli onori delle cronache grazie a Keir Starmer. Il premier inglese deve fare la faccia dura contro l’immigrazione, che è il grande tema cavalcato da Nigel Farage. Per questo ha proposto una “Brit ID card”, che secondo lo spirito dei tempi è solo virtuale e non di carta o plastica, la quale sarebbe la contropartita del “diritto al lavoro”. La logica è simile a quella del Green Pass del governo Draghi: quello serviva a impedire ai non vaccinati di lavorare, questa dovrebbe limitare la possibilità d’impiego ai residenti legali. Farage è scettico e lo stesso vale per quei laburisti che sottolineano come il rischio sia confinare ancor più gli immigrati irregolari in sacche di illegalità senza più contatti col mondo regolare. Starmer non è granché sensibile alle questione dei diritti civili, come ha già dimostrato quando centinaia di manifestanti filo-palestinesi sono stati arrestati in nome di una legislazione anti terrorismo le cui maglie si sono fatte sempre più strette. Parallelamente, si può notare come l’Inghilterra sia il Paese che più si è speso per la causa ucraina e che si è calata nella guerra come fosse un romanzo di John Le Carré. Chi vuole la guerra prepari almeno la carta d’identità: su questo, la storia inglese non lascia dubbi.

Eppure è già stata consegnata al governo una petizione con circa un milione e mezzo di firme e l’iniziativa di Starmer sembra piacere solo a lui. E’ la sorprendente longevità dei simboli politici. Gli Stati possono avere strumenti di sorveglianza straordinariamente sofisticati, la privacy finanziaria può essere un ricordo, l’ammiratore di Harry Willcock, Nick Clegg, oggi è il super-lobbista di Facebook/Meta. Non passa giorno che non si discuta di nuovi guinzagli digitali, come il denaro elettronico di Banca Centrale. Il conforto di immaginare che ciò che facciamo sfugga alle attenzioni del governo ci è impossibile. L’inglese però rifiuta la carta d’identità, quel numeretto appiccicatogli per legge oltre a tutti gli altri che già ha. Non c’è più modo di chiudere fuori di casa l’esattore delle imposte, i nostri castelli sono tutti castelli di carte, la libertà dei moderni, nel senso della difesa di una sfera autenticamente “privata”, sembra ormai roba antica. Però le tracce per sbiadite che siano qualche cosa contano, e vale la pena tenerle care, se non altro per fingere che essere liberi si possa coniugare anche al presente.