Un gran discorso contro l’offensiva di chi vuole cancellare la bellezza e la compassione. “L’arte è un atto rivoluzionario e la musica è la prova che qualcosa di buono e di bello ancora esiste”, dice lo scrittore

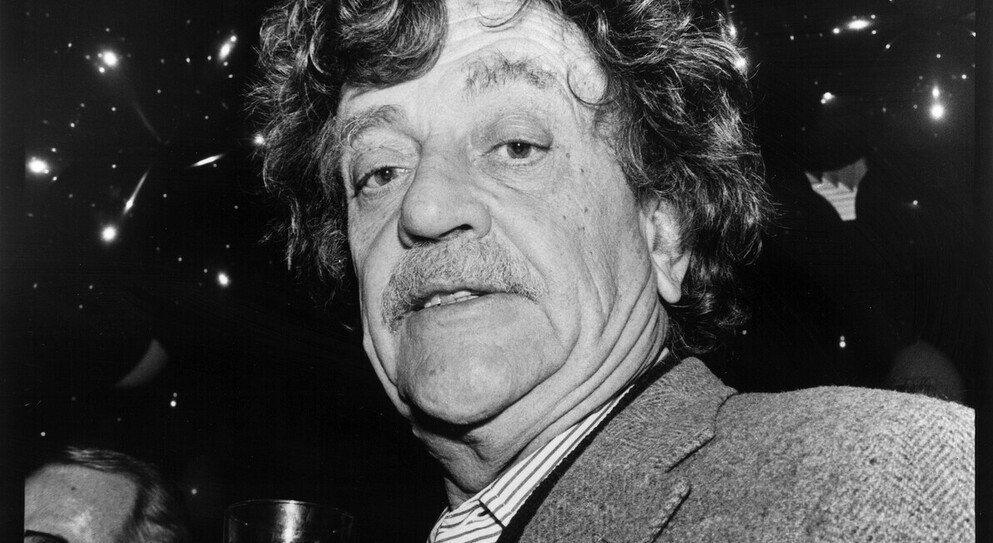

Nel 2004, rivolgendosi agli studenti in un’aula dell’Eastern Washington University, Kurt Vonnegut tenne uno dei suoi ultimi discorsi pubblici, dal titolo: “In che modo la musica cura i nostri mali (e ce ne sono abbastanza)”. Vonnegut parlava di un’America e di un mondo dominato da pochi, in cui i governi combattono guerre inutili mentre le disuguaglianze aumentano e la democrazia si svuota di significato. Un mondo in cui le persone sono trattate come numeri, strumenti, merce. Abbastanza familiare, no? Lo stile di Vonnegut è ironico, affilato, pungente, ma anche incredibilmente tenero. Parla di guerra, avidità, corruzione del potere e poi, con un guizzo disarmante, sposta l’attenzione sulla musica: “Se per caso dovessi morire – Dio non voglia – vorrei che sulla mia lapide fosse scritto: L’UNICA PROVA DELL’ESISTENZA DI DIO DI CUI AVEVA BISOGNO ERA LA MUSICA”. Non è una battuta. E’ un’intuizione: in un mondo travolto dalla brutalità, la musica è la traccia di una bellezza che non può essere completamente cancellata. Vonnegut non si è mai risparmiato nella sua denuncia dei mali del capitalismo occidentale, della macchina militare-industriale, dell’avidità dei potenti e dell’ipocrisia delle élite politiche. In questo discorso, rievoca la guerra del Vietnam (una ferita ancora aperta nella coscienza americana) e la mette in parallelo con il conflitto in Iraq. Denuncia l’arricchimento dei miliardari e la manipolazione dell’opinione pubblica.

Vonnegut ha sempre rifiutato lo stile pomposo, intellettuale, elitario. La sua scrittura è chiara, colloquiale, a tratti ingenua solo in apparenza. E’ la stessa chiarezza che si ritrova nei suoi discorsi: sceglie parole semplici, esempi quotidiani, battute che fanno ridere ma subito dopo colpiscono allo stomaco. La sua forza comunicativa sta proprio in questo: non cerca di stupire, ma di parlare davvero. Il linguaggio di Vonnegut è popolare ma non per condiscendenza: vuole essere accessibile a tutti, vuole includere, non escludere. Non ha paura del ridicolo, non teme la leggerezza. La sua ironia è una maschera trasparente: si vede benissimo la serietà sotto. E’ una forma di empatia, di condivisione, di intelligenza emotiva che ancora oggi molti intellettuali faticano a praticare. Non temere il ridicolo è la forza che detengono le persone che sanno andare oltre il giudizio altrui: non temono di essere derise. Forza, stabilità e limpidezza.

La musica è il segno di una speranza possibile. E non solo la musica “alta”, da concerto, Strauss o Mozart… No, Vonnegut cita il blues, il jazz, il rock, l’hip-hop. Riconosce il valore rivoluzionario della cultura afroamericana, ne evidenzia la potenza creativa, la capacità di trasformare il dolore in bellezza. E’ un’intuizione lucida e antirazzista, che oggi, in tempi di lotte per la giustizia sociale, risuona con forza rinnovata. Nel suo discorso, Vonnegut non fa solo un elogio della musica. Fa un appello alla resistenza umana. Ci dice che l’arte – anche quella piccola, imperfetta, intima – è un atto rivoluzionario. Non per cambiare il mondo in un colpo solo, ma per continuare ad abitarlo con dignità, con empatia, con umorismo. Quando il rumore della violenza sembra sempre più insopportabile, Vonnegut ci chiede di fermarci. Di ascoltare. Di cantare. Di scrivere. Di danzare. Di creare. Per riuscire forse a sconfiggere quel muro interiore che ci fa piegare il capo ed accettare con rassegnazione quello che sembra impossibile cambiare. Cantare per provare ad abbattere l’omertà e la paura del compromettersi, del perderci qualcosa, della ritorsione che toglie fiato alla parola e la spegne. Dove vince l’omertà perde la democrazia e la fiducia nella giustizia.

E allora, forse, ha ragione lui: la musica è la prova che qualcosa di buono, di giusto, di bello, ancora esiste. Senza nessuna pretesa, facciamo così, dice Vonnegut, andiamo a casa e mettiamoci a scrivere una poesia per un nostro amico, proviamoci, magari non verrà una bella poesia, ma bisogna provare a scriverla meglio che possiamo, perché così ne avremo una ricompensa enorme: avremo creato qualcosa. Accogliamo la sfida di un foglio bianco e non lasciamolo riempire da un algoritmo. E non usate il punto e virgola, dice Vonnegut, perché serve solo a far vedere che avete fatto l’università. La frase più potente di questo discorso agli studenti, è quella che Vonnegut attribuisce a suo figlio: “Siamo qui per aiutare gli altri a superare questa cosa, qualunque essa sia”. E’ un inno all’umiltà, alla solidarietà, alla consapevolezza del mistero umano. Non ci sono risposte semplici. Non c’è un senso preciso. Ma possiamo darci una mano. Possiamo ascoltarci. Possiamo cantare insieme. E’ questo il compito dell’arte: non spiegare il mondo, ma renderlo vivibile.

Sul tema della guerra in Iraq, Vonnegut è diretto: “Stiamo esportando la democrazia, no? Proprio come gli esploratori europei hanno portato il cristianesimo agli indiani, quelli che ora chiamiamo nativi americani”. Nessuno si ribella a tutto questo perché ci fa comodo che sia così. Ci siamo dentro fino al collo, come dei tossici in crisi di astinenza: i nostri governi si scannano per ottenere quelle sostanze di cui non possiamo fare a meno, dipendenti dei combustibili fossili. Vonnegut ci prende a schiaffi, lui sopravvissuto al bombardamento della città di Dresda durante la seconda guerra mondiale e poi raccontato nel suo romanzo più famoso, Mattatoio n.5. Le sue parole non scivolano mai nella retorica, nell’autocompiacimento del citazionismo. Dice la sua e lo fa con la sua voce, con la sua storia, con la sua tosse da tabagista, ridicolizzando se stesso nel gesto stesso di accendere una sigaretta: da una parte una fiamma, dall’altra un fesso.

Ma ci sono almeno due buone notizie! La prima, ci dice il Vonnegut istrione, è che i marziani sono atterrati: niente paura, mangiano solo i barboni e pisciano benzina. Possiamo riempire il serbatoio di una Ferrari e andarcene a spasso o possiamo riempire i nostri aerei e mollare di tutto in testa agli arabi. E non è finita qui! Bene, i marziani pisciano benzina, ma sapete cosa cacano? Uranio. Perfetto, che provvidenza! Basta che un marziano vada di corpo una volta al giorno e avremo energia a sufficienza per illuminare e riscaldare una città intera. Teniamo a portata di mano dei lassativi. La seconda buona notizia è che (se per disgrazia i marziani tardassero ad atterrare), ci resta comunque qualcosa che possiamo fare davvero: riuscire a provare vera compassione. Questo rende la vita degna di essere vissuta. Questa possibilità c’è, e può essere ovunque, può praticarla chiunque. La puoi ricevere, la puoi esercitare. La compassione è percepire il dolore dell’altro: basta così, non servono altre spiegazioni. E’ un tema su cui Vonnegut torna in molti altri scritti, con parole diverse, sempre concrete e immediate perché sono parole da dire ad una platea, non da cesellare su un foglio. La compassione è il coraggio, l’audacia di creare una comunità in grado di curare la malattia della solitudine. Ridere e piangere, ma non da soli. Con un’espressione che incanta e trafigge allo stesso tempo, “piangere – dice Vonnegut – è diminuire la profondità del dolore”. Questo, forse, è il senso e il valore di una comunità: poter esercitare la compassione, accogliere e diminuire il dolore.

La musica in questo può essere misericordiosa, quel termine che sintetizza il discorso delle beatitudini nei Vangeli e che è un altro tema frequente nelle riflessioni di Vonnegut. Ma il mondo non può ragionare con misericordia. Immaginate “Beati i misericordiosi” in un’aula di tribunale, ci dice Vonnegut. “Beati gli operatori di pace” scritto nel quartier generale del Pentagono. Che poi, non so se ci avete mai fatto caso, ma i cristiani che alzano la voce non citano mai queste parole. Piuttosto citano dogmi, identità, integralismo. Non mi fido della religione usata come una bandiera. I misericordiosi, i miti, gli operatori di pace non hanno bandiera. “Se le cose che ha detto Gesù erano giuste, e in buona parte anche bellissime, che differenza fa se era Dio oppure no?”. C’è una scena del capolavoro di Steven Spielberg, Schindler’s list, in cui durante il rastrellamento notturno del quartiere ebraico, un militare delle SS si mette a suonare il pianoforte mentre attorno a lui nelle altre stanze e negli altri appartamenti si sentono colpi di mitragliatrice, grida di uomini e donne spaventati, pianti di bambini. Il militare suona Bach e scarica sulla tastiera una sfilza di note, come scaricasse le munizioni di una mitragliatrice. La scena sembra dirci che laddove non c’è compassione non conta l’istruzione. Non conta nulla.

Vonnegut è morto nel 2007. Eppure, la sua voce continua a circolare con una vitalità sorprendente. La sua filosofia? Essere gentili. Creare arte. Diffidare del potere. Provare compassione. E, sempre, praticare la gratitudine. La frase “Quando siete felici, fateci caso” (che dà il titolo alla raccolta dei suoi discorsi agli studenti) è ormai diventata un piccolo mantra generazionale, ma il titolo originale del suo libro, tradotto letteralmente, suona più o meno così: “Se questo non è bello, allora cos’altro lo è?” (If this isn’t nice, what is?). Vonnegut ci invita a riconoscere quali sono le cose preziose e lo fa, accomiatandosi dagli studenti ai quali ha appena rivolto il suo discorso, chiedendogli di ricordare se nel loro percorso scolastico ci sia stato un insegnante che li abbia resi più felici di stare al mondo, più fieri di stare al mondo di quanto credevano possibile fino a quel momento. E poi gli propone di dire a voce alta il nome di quell’insegnante: nell’aula risuonano così i nomi di varie persone sconosciute che hanno avuto un valore e un significato. Mentre questi nomi vengono pronunciati, vuoi o non vuoi, compare un sorriso sui volti dei ragazzi. Ecco, se questo non è bello, allora cos’altro lo è? E attacca infine una musica con cui Vonnegut saluta e se ne va.