Per il leader cinese la sconfitta del Giappone è una questione personale. Il nuovo saggio di Joseph Torigian, “The Party’s Interests Come First”

Ieri di fronte allo show di forza di Piazza Tiananmen i giornalisti e fotografi chiamati a immortalare il momento sono stati posizionati in un punto tale da riprendere quasi esclusivamente le Forze armate in sfilata, e gli è stato proibito usare i teleobiettivi per catturare le immagini dal palco, dove il leader Xi Jinping e i dignitari stranieri ospiti guardavano l’evento. Le fotografie diffuse sono state accuratamente scelte dalla propaganda, e ce n’è una in particolare che circola molto in queste ore: è quella in cui un gruppo di persone cammina su un tappeto rosso. Davanti a tutti, in ruolo dominante, c’è Xi, alla sua destra il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e alla sua sinistra il dittatore nordcoreano Kim Jong Un. Solo loro tre camminano un passo avanti a tutti, come a guidare la piccola folla di altri leader. E’ un’immagine che rappresenta molto, ma è impossibile comprenderla a pieno senza guardarne un’altra, che viene dal 1983.

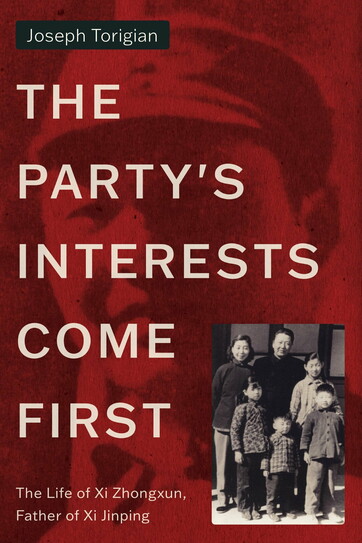

In quella fotografia si vede Xi Zhongxun, il padre di Xi Jinping che all’epoca era membro del potente comitato permanente del Politburo cinese, e Kim Jong Il, il padre di Kim Jong Un che all’epoca era in visita diplomatica a Pechino per accreditarsi come successore del fondatore della patria, Kim Il Sung. I due leader comunisti sono fotografati mentre assistono a un concerto: quello di una giovane cantante cinese, Peng Liyuan, che quattro anni dopo avrebbe sposato Xi Jinping e sarebbe diventata la futura first lady della Repubblica popolare. L’ha diffusa ieri su X Joseph Torigian, ricercatore dell’Hoover History Lab di Stanford e docente all’American University, considerato oggi uno dei più acuti osservatori di Cina in America. Torigian è famoso soprattutto per essere uno dei primi biografi occidentali di Xi Zhongxun, che è una figura fondamentale per interpretare le politiche del figlio Xi Jinping. Il suo ultimo libro si chiama “The Party’s Interests Come First” (718 pp., Stanford University Press) è stato pubblicato a giugno ed è considerato oggi il saggio più importante sulla Cina di oggi, nonostante tratti un pezzo di storia della Repubblica popolare, la seconda potenza mondiale descritta spesso anche in Italia come un indecifrabile enigma che va “capito”, ma su cui da tempo – e basterebbe guardare alla letteratura fuori dai confini nazionali – esistono saggi che spiegano molto. Xi Zhongxun, nato nel 1913 e morto nel 2002, fu una figura centrale della storia del Partito comunista cinese, che servì per oltre settant’anni. Lavorò al fianco dei leader Zhou Enlai e Hu Yaobang, negli anni Trenta contribuì alla sopravvivenza politica di Mao Zedong e dopo la sua morte promosse le Zone economiche speciali che inaugurarono la stagione delle riforme ma che furono anche una delle cause della sua caduta rovinosa dalla leadership.

Il saggio di Torigian, che ha usato come fonti nuovi documenti e diari inediti in lingua inglese, inizia da un episodio particolarmente attuale, che ha a che fare con la guerra contro i giapponesi e con Taiwan: “Quattordici mesi dopo la repressione dei manifestanti nel giugno 1989”, scrive Torigian, che dopo alcune resistenze Xi Zhongxun approvò, “Chen Jianzhong, uno dei principali capi dei servizi segreti del defunto Chiang Kai-shek, partì da Taiwan per incontrare il padre di Xi Jinping, Xi Zhongxun, a Pechino. Verso la fine della sua carriera politica, Xi Zhongxun sperava di stabilire un canale segreto che avrebbe facilitato l’unificazione tra Taiwan e la Cina continentale. Sessantadue anni prima del viaggio di Chen, quando erano due migliori amici quattordicenni cresciuti nella provincia dello Shaanxi, Chen e Xi avevano compiuto insieme il loro primo atto rivoluzionario. Avevano cercato di avvelenare un accademico, ma avevano fallito e avevano invece fatto ammalare molti dei loro insegnanti. I due ragazzi furono arrestati e trascorsero mesi in prigione. Cinque anni dopo, Chen tradì la leadership del Partito comunista cinese dello Shaanxi, si unì ai nazionalisti e trascorse il resto della sua vita lavorando contro i suoi ex compagni, compreso Xi”. All’epoca, il padre di Xi però era nel pieno di quello che chiameremmo un esaurimento nervoso, con deliri paranoici e frustrazioni.

Lo stesso che probabilmente aveva avuto verso la metà degli anni Sessanta, quando “sulla scia del Grande balzo in avanti, la terza grande epurazione nella storia della Repubblica popolare fu diretta contro lo stesso Xi”. Il padre dell’attuale leader fu messo sotto indagine, ostracizzato – venne riabilitato solo nel 1978 – anche se nello stesso periodo era riuscito nel frattempo a costruire un canale diretto con il partito nazionalista di Taiwan basando il rapporto su un nemico comune: il Giappone. La “riunificazione” con l’isola era un’ossessione, che cadde in disgrazia “dopo il ricambio generazionale e la democratizzazione di Taiwan, insieme alla tragedia del 4 giugno”, ma che spiega molto anche del sogno e della strategia di Xi Jinping oggi. Negli ultimi anni l’attuale leader cinese ha lavorato molto per riabilitare la figura del padre. Sua madre, Qi Xin, assistette in prima persona all’occupazione giapponese di Pechino, “rischiò di morire travolta dalla cavalleria nemica e vide le atrocità commesse dall’esercito imperiale”, scrive Torigian. Per Xi, “la sconfitta del Giappone significava che Taiwan doveva legittimamente tornare alla Cina continentale”. E’ una questione di eredità personale, oltre che politica.