Quasi il 10 per cento del nostro Dna deriva da antichi retrovirus e per la prima volta i ricercatori hanno ricostruito in 3D la struttura di una loro proteina. Un passo avanti per l’apertura di nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche per malattie autoimmuni e tumori

Dal punto di vista genetico, siamo umani solo al 92 per cento circa: il restante 8 per cento del nostro Dna proviene da antichi virus che hanno infettato i nostri antenati e si sono integrati stabilmente nel nostro genoma. Questi retrovirus endogeni umani, o Herv (dall’inglese Human Endogenous Retroviruses), sono come fossili molecolari che di solito rimangono silenti, frammenti di codice genetico inattivi. Per milioni di anni queste sequenze virali integrate sono state tramandate di generazione in generazione, per lo più innocue e invisibili, e rappresentano un promemoria del fatto che virus ed esseri umani condividono una lunga storia intrecciata. Basti pensare che senza di esse non saremmo ciò che siamo: alcune hanno persino acquisito un ruolo utile, come il gene di un antico retrovirus che oggi permette alle cellule della placenta di fondersi tra loro, risultando essenziale per lo sviluppo embrionale. In generale però la maggior parte di questo Dna “virale” è rimasta inerte, al punto da essere considerata a lungo spazzatura genomica. Eppure, sapere che quasi un decimo di noi è fatto di virus e che queste sequenze non sono andate perdute nella nostra storia evolutiva lascia intuire quante cose potremmo scoprire esplorando questa parte nascosta di noi stessi.

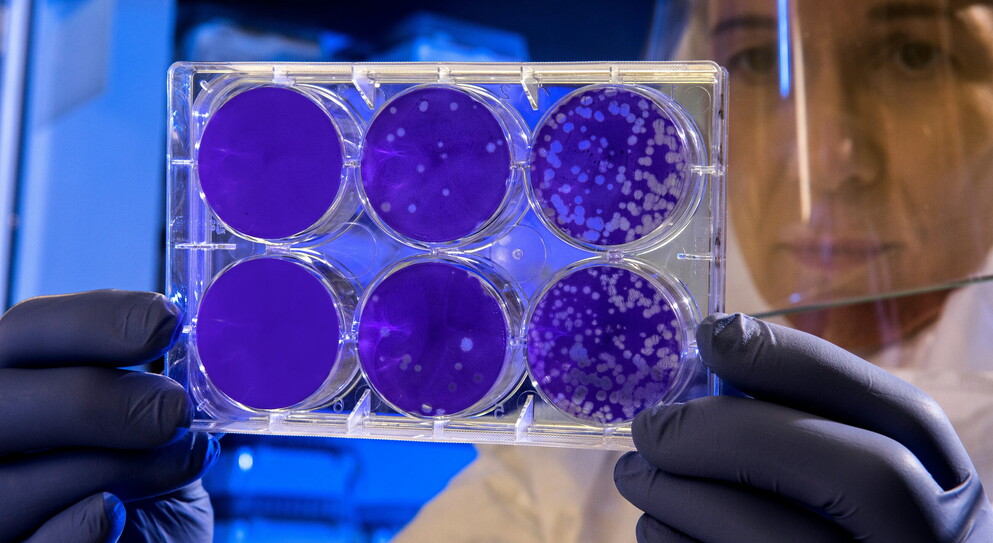

Per la prima volta, la scienza è riuscita a illuminare uno di questi misteriosi frammenti virali. Un gruppo di ricercatori del La Jolla Institute for Immunology (LJI) ha rivelato la struttura tridimensionale di una proteina dell’involucro (in inglese envelope) di un retrovirus endogeno umano. Si tratta di un traguardo storico: mai prima d’ora eravamo riusciti a vedere in dettaglio la forma di una proteina proveniente da quell’8% di genoma virale che portiamo dentro di noi. La proteina studiata è l’Env di Herv-K, l’involucro che milioni di anni fa rivestiva un retrovirus chiamato Herv-K (oggi considerato il più “attivo” e recente tra i retrovirus endogeni umani). Quando questo retrovirus era infettivo, la proteina Env gli consentiva di agganciarsi alle cellule e fonderne le membrane per invadere l’ospite. Oggi il Dna di Herv-K presente nelle cellule umane non produce più virus funzionanti, ma alcuni dei suoi geni sono ancora intatti nel nostro Dna e, in condizioni particolari, possono tornare ad esprimersi. I ricercatori hanno scelto Herv-K proprio perché è uno dei relitti virali più integri nel genoma umano e dunque uno dei candidati migliori per osservare da vicino com’era fatto un virus antico intrappolato nel nostro Dna.

Riuscire a ottenere la struttura di Herv-K Env è stato tutt’altro che semplice. Le proteine di envelope dei virus sono macchinari molecolari delicati: nascono in una conformazione “pre-fusione” carica di energia potenziale, una sorta di molla pronta a scattare, e basta un nonnulla perché cambino forma passando allo stato “post-fusione”. I ricercatori hanno per questo introdotto piccolissime modifiche stabilizzanti nella sequenza di Env, in modo da bloccarla nella conformazione pre-fusione senza alterarne la struttura naturale. Inoltre, hanno sviluppato speciali anticorpi capaci di legarsi a varie parti della proteina, usandoli come fermagli molecolari per tenerla bloccata. Grazie a queste astuzie e all’ausilio della criomicroscopia elettronica – una tecnica avanzatissima che consente di vedere le molecole congelandole a temperature estremamente basse – il team è riuscito a catturare l’immagine di Env in più momenti chiave: prima che il “grilletto” molecolare scatti, durante l’ipotetico processo di fusione e perfino mentre la proteina interagisce con gli anticorpi sviluppati in laboratorio. Il risultato è una serie di “fotografie” tridimensionali ad altissima risoluzione di un pezzo di virus antico, rimasto finora inafferrabile.

Dal punto di vista scientifico teorico, questo risultato fornisce uno sguardo senza precedenti su un capitolo nascosto della nostra storia evolutiva. La prima sorpresa è stata quanto questa proteina appaia diversa da quelle dei retrovirus moderni meglio conosciuti, come Hiv (il virus dell’Aids) o Siv (il virus dell’immunodeficienza nelle scimmie). Pur essendo anch’essa formata da tre subunità identiche assemblate fra loro, la Env di Herv-K è risultata insolitamente slanciata e alta, con una configurazione del tutto peculiare, mai vista prima in altri virus. Ciò significa che i retrovirus endogeni, pur discendendo dagli stessi “cugini” virali di Hiv, hanno sviluppato caratteristiche uniche nel corso dell’evoluzione. Avere finalmente in mano la struttura di questa proteina ci permette di capire meglio come funzionava l’infezione di antichi retrovirus e come certi loro elementi siano cambiati o rimasti conservati. In altre parole, ora possiamo studiare con strumenti nuovi quel “pezzetto virale” di noi stessi: comprendere la forma di Env getta le basi per indagare i meccanismi con cui queste proteine interagiscono con le cellule umane, aprendo un intero capitolo di ricerca finora precluso a causa della mancanza di informazioni strutturali.

Le implicazioni pratiche di questo successo sono altrettanto straordinarie. Sebbene inattivi come virus, alcuni Herv possono “riaccendersi” in certe condizioni patologiche, e Herv-K è spesso chiamato in causa. Diversi studi hanno osservato che frammenti di virus endogeni vengono espressi in cellule di tumori, in malattie autoimmuni e persino in disturbi neurodegenerativi. La proteina Env di Herv-K, in particolare, è stata trovata sulla superficie di cellule tumorali – ad esempio in alcuni tumori della mammella e dell’ovaio – e in cellule del sistema immunitario di pazienti con malattie autoimmuni come il lupus o l’artrite reumatoide. Una scoperta chiave dei ricercatori è che grazie agli anticorpi creati in laboratorio si può “stanare” questa proteina: essi hanno mostrato che i loro anticorpi si legano specificamente a Env sulle cellule prelevate da pazienti affetti da lupus e artrite reumatoide (in particolare sui neutrofili, cellule immunitarie coinvolte nell’infiammazione), mentre non trovano nulla sulle cellule di individui sani. Questo significa che Herv-K Env è un eccellente biomarcatore per distinguere cellule malate da cellule sane. Immaginiamo un futuro test diagnostico in cui un semplice prelievo di sangue, grazie a un anticorpo fluorescente anti-Env, possa rivelare se certi globuli bianchi stanno esprimendo frammenti virali anomali, segno di una patologia autoimmune in atto.

Allo stesso modo, sul fronte terapeutico si aprono strade innovative: se un particolare tipo di cellula tumorale espone sulla propria superficie una proteina virale che le cellule normali non mostrano, si potrebbe sviluppare una terapia mirata (ad esempio un immunoterapico o un “proiettile molecolare” guidato da anticorpi) che colpisca esclusivamente quelle cellule contrassegnate dal marchio virale. È un approccio simile a quello di alcune terapie contro il cancro già in uso, ma qui l’obbiettivo è un elemento davvero insolito – un pezzo di virus fossile – presente solo nelle cellule malate. Inoltre, capire come il nostro sistema immunitario riconosce queste proteine virali può aiutare a modulare la risposta immune in malattie autoimmuni: se parte della risposta infiammatoria è scatenata dal fatto che il corpo vede Env di Herv-K come un “nemico” virale, forse in futuro potremmo interferire in questo processo per spegnere l’infiammazione cronica senza compromettere difese utili.

In definitiva, la rivelazione della struttura di Herv-K Env non è solo un progresso tecnico da record – in effetti è la prima struttura di una proteina Herv mai risolta, un traguardo paragonabile all’atterraggio su un pianeta inesplorato – ma rappresenta un nuovo modo di guardare noi stessi. Ci ricorda che la linea di confine tra ciò che è umano e ciò che è virale è più sottile di quanto immaginassimo: i virus non sono solo agenti esterni che ogni tanto ci infettano, ma sono parte integrante della nostra identità biologica e della nostra evoluzione.