Dal corpo allo spazio domestico al territorio: geografia di un trauma pluridecennale che si propaga attraverso reti affettive e simboliche oltre i confini nazionali e che è stato troppo spesso oscurato

Il trauma non è solo una ferita dell’anima. E’ anche una questione di spazio, di luoghi che si trasformano, di territori che cambiano significato. Lo vediamo quotidianamente, nelle immagini che ci arrivano dall’Ucraina, come da quelle di Gaza. Quello che non traspare, almeno nei media, è la realtà spaziale del trauma così come vissuto in Israele nel corso di decenni e, più in particolare, dopo il 7 ottobre 2023. La geografia del trauma israeliano è assente dagli occhi di chi giudica senza conoscere il dolore, eppure si articola su scale diverse: dal corpo individuale ai territori transnazionali della diaspora. Ogni livello racconta una storia distinta di vulnerabilità e resistenza, di ferite che si sedimentano nei luoghi e di comunità che, nell’unità, trovano nuove forme di cura. Da geografa, vorrei provare a tracciarne una mappa.

In primo luogo il corpo, che rappresenta la scala più immediata attraverso cui il trauma si manifesta. In Israele, le strategie del terrorismo palestinese – dai lanci di massi sulle automobili agli attentati suicidi nei bus, nei ristoranti, nei mercati, fino agli accoltellamenti per strada – hanno mirato a colpire il corpo nella sua vulnerabilità quotidiana, trasformando gesti ordinari come salire su un autobus o sedersi a un tavolo in atti potenzialmente letali. E poi la casa, la scuola. Le stanze dei bambini, in particolare nel nord e nel sud del paese, hanno perso ciclicamente la loro funzione: da luoghi di gioco e riposo si sono trasformate in spazi da abbandonare in pochi secondi, al suono delle sirene. I banchi scolastici sono diventati scudi improvvisati. Le interruzioni scolastiche, le notti insonni, le corse verso i rifugi hanno scandito la quotidianità di intere generazioni. Dopo il 7 ottobre, i kibbutzim di Kfar Aza, Re’im, Nir Oz, Be’eri e Nahal Oz sono diventati paesaggi della devastazione, dove la casa non è più spazio di protezione, ma di lutto e ricostruzione. La “stanza sicura” – elemento architettonico presente in quasi tutte le abitazioni israeliane – ha mostrato la sua debolezza: simbolo di sicurezza, subito dopo la prima guerra del Golfo, ma anche di fragilità, come dimostrano le incursioni di Hamas e i razzi iraniani che ne hanno messo in discussione l’efficacia. Lo spazio domestico si è trasformato in luogo dove è possibile la paura, soprattutto per i bambini. E molte volte è divenuto luogo da abbandonare.

Uno sguardo alla Galilea settentrionale aiuta a comprendere come il trauma si inscriva nel territorio attraverso evacuazioni, sfollamenti e ritorni. Le comunità di Metulla, Kiryat Shmona, Shlomi e dei kibbutzim di frontiera come Dan, Dafna, She’ar Yashuv vivono da decenni una vulnerabilità ciclica, scandita da conflitti intermittenti e minacce costanti. Le evacuazioni del 2006, durante la guerra con Hezbollah, hanno coinvolto circa 300.000 persone. La stessa dinamica si è ripetuta dopo il 7 ottobre 2023. Metulla, un tempo definita la “buona frontiera” per la sua relativa stabilità e le relazioni transfrontaliere con le comunità libanesi, ha subito una trasformazione radicale. Quasi completamente evacuata, la normalità è stata sostituita da una logica di sopravvivenza. Gli abitanti hanno sviluppato competenze territoriali specifiche: distinguono il rumore dei trattori da quello dei carri armati, riconoscono i diversi tipi di elicotteri, interpretano le variazioni nel traffico libanese come segnali di tensione. Le comunità della Galilea non vivono semplicemente il trauma dell’evacuazione, ma la continua tensione tra presenza e assenza, tra sicurezza e appartenenza. Il territorio non è solo un luogo in cui abitare, andare a scuola o al lavoro, ma spazio da difendere, da ricordare, da immaginare.

Il Negev occidentale, con le città di Sderot, Ashkelon, Ashdod e i kibbutzim dell’area, rappresenta un modello diverso di territorialità traumatica. Se nel nord l’evacuazione genera rotture temporali nette, nel Negev il trauma si stratifica nel quotidiano, attraverso una minaccia costante e pervasiva che ha prodotto una forma di resilienza incorporata, piuttosto che una mobilità forzata. Solo dopo il 7 ottobre si è assistito a evacuazioni totali, ma per oltre vent’anni la vita in questa regione si è strutturata attorno alla temporalità del “codice rosso”: i 15 secondi disponibili per raggiungere un rifugio dopo l’allarme missilistico. Questa unità di misura ha ridefinito distanze e percorsi secondo una nuova geometria della sicurezza. Le scuole sono state ripensate con aule-bunker, i centri commerciali incorporano spazi protetti, le abitazioni includono stanze blindate. I 15 secondi diventano la nuova metrica per regolare lo spazio: ogni attività viene cronometrata mentalmente, ogni spostamento valutato in termini di raggiungibilità del rifugio. Questa “temporalità di sicurezza” ha generato mappe cognitive specifiche, dove la distanza si misura in secondi di corsa piuttosto che in metri, e ogni punto dello spazio è classificato secondo la sua vulnerabilità temporale.

A Sderot, città di 25.000 abitanti a meno di un chilometro da Gaza, si è sviluppata la capacità di mantenere routine quotidiane dentro l’eccezionalità della minaccia. I bambini giocano nei parchi dotati di bunker, gli anziani continuano le partite a backgammon nei rifugi, i negozi restano aperti durante gli allarmi. Questa “normalizzazione dell’eccezionale” non è rassegnazione, ma una forma di resistenza territoriale. Kibbutzim come Nahal Oz – dove Hamas il 7 ottobre ha fatto 13 vittime e catturato diversi ostaggi, uccidendone alcuni durante la prigionia – avevano sviluppato agricoltura protetta con serre blindate, tecnologie di irrigazione a distanza, sistemi di allevamento automatizzati. Questa innovazione adattiva ha per decenni trasformato la vulnerabilità geografica in risorsa tecnologica. Il caso del Kibbutz Be’eri, completamente distrutto negli attacchi del 7 ottobre, rappresenta l’esito tragico ma paradigmatico di questa tensione tra attaccamento territoriale e vulnerabilità estrema. La decisione di molti membri di ricostruire nello stesso luogo esprime una dimensione ontologica dell’attaccamento al territorio che supera ogni calcolo razionale di sicurezza. La celebrazione del primo brit milà dopo il massacro, tenutasi nella sinagoga del kibbutz, è diventata simbolo di rinascita e resistenza.

Le notti insonni, la casa non più come spazio di protezione, ma di lutto e ricostruzione. La vita che si è strutturata attorno alla temporalità del “codice rosso”: i 15 secondi disponibili per raggiungere un rifugio dopo l’allarme missilistico. L’insicurezza e la paura. La necessità della memoria, che per essere giusta, deve essere plurale

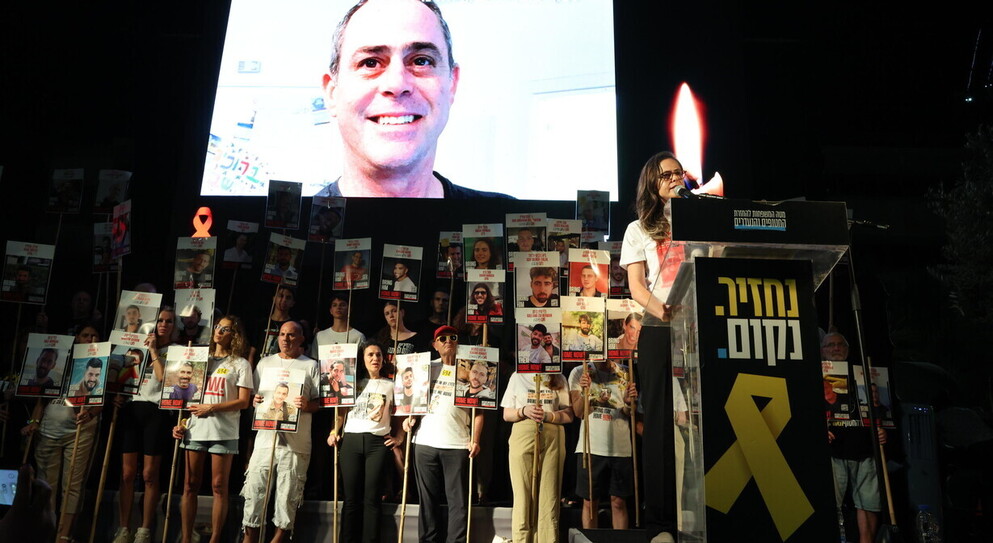

La scala transnazionale introduce poi ulteriori complessità, rivelando come l’esperienza traumatica si propaghi attraverso reti affettive e simboliche che eccedono i confini statali. Nel caso della diaspora ebraica, queste geografie si articolano attorno a un doppio asse: da un lato, la partecipazione emotiva – che non significa l’appoggio a questo o quel governo – alle ferite di Israele; dall’altro, l’esperienza diretta dell’antisemitismo nei paesi di residenza, che riattiva memorie traumatiche e rafforza il senso di appartenenza transnazionale. L’antisemitismo contemporaneo – che si manifesta sotto forma di aggressioni, attacchi verbali, vandalismi, esclusioni sociali e retoriche antisioniste – produce un effetto di risonanza che collega le comunità ebraiche del mondo a ciò che accade in Israele. E lo fa persino quando le stesse comunità ebraiche, nel loro insieme o come singoli, vorrebbero legittimamente distinguersi dalle scelte politiche di un determinato governo. Indossare una kippà o essere visti uscire da una sinagoga o da un ristorante kosher equivale, nella diaspora, a essere irrazionalmente etichettati come “assassini di bambini”, né più né meno che come nel medioevo. Per assurdo tutti questi attacchi, questo isolamento, quest’odio contribuiscono alla nascita e al rafforzamento di forme di appartenenza che trascendono i confini nazionali. Questo cosmopolitismo non si fonda su identità essenziali – e no, non si fonda sull’appoggio a Bibi Netanyahu – ma sulla condivisione di esperienze capaci di generare solidarietà trasversali che superano le differenze etniche e nazionali.

Pertanto è necessario riconoscere una verità spesso rimossa dal dibattito pubblico: ignorare le sofferenze pluridecennali degli israeliani – ebrei, musulmani, cristiani, drusi – e attribuire alla comunità ebraica globale la responsabilità delle azioni di un governo, quand’anche questo sia (come di fatto è) quotidianamente contestato da centinaia di migliaia di cittadini israeliani, è un errore profondo. E’ come se il mondo avesse cancellato le date fondamentali per comprendere la storia. Ne ricordo solo alcune, non per alimentare la memoria del rancore, ma per restituire dignità alla cronologia. Innanzi tutto le guerre combattute dagli eserciti arabi “per gettare gli ebrei a mare” (1948, 1967, 1973). E poi il terrorismo delle varie sigle palestinesi, cominciato nel 1965, due anni prima dell’occupazione, quando cioè i territori palestinesi e persino metà Gerusalemme erano in mani egiziane e giordane. Di seguito il terrorismo transnazionale con la stagione dei dirottamenti aerei (1968-1970) e le stragi fuori e dentro Israele. Basti pensare – per fare solo qualche esempio – al 1972 (strage degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco), al 1974 (presa di ostaggi con oltre venti bambini uccisi nella scuola elementare di Ma’alot), al 1978 (attacco contro un bus vicino a Tel Aviv con 38 vittime e numerosi feriti). A seguire gli attacchi alle sinagoghe: 1981 (Vienna), 1982 (Roma). Il terrorismo palestinese è stato la causa, nel 1985, dell’assalto all’Achille Lauro, con l’assassinio di un ebreo americano. Sempre nel 1985 abbiamo assistito agli attacchi agli aeroporti di Roma e Vienna. Nel 1994, a Buenos Aires, 85 vittime e più di 300 feriti in un attentato di Hezbollah contro l’edificio dell’Associazione Israele Argentina. Da non dimenticare i 39 missili balistici Scud lanciati su Israele dall’Iraq nel 1991. Successivamente, tra il 1994 e il 2003, in risposta ai colloqui di pace si è entrati nella stagione degli attentati suicidi con i ripetuti attacchi ad Afula, Hadera, Tel Aviv, Ashkelon, Gerusalemme, Netanya, Haifa. E ancora i lanci di razzi da Gaza e dal Libano, gli attacchi col coltello, gli investimenti di pedoni, i palloncini incendiari e via discorrendo. Fino al 7 ottobre 2023, con 1.200 morti e più di 250 rapiti.

Questa cronologia non è esaustiva, ma nemmeno vuole essere una giustificazione della guerra in corso che ha prodotto troppe vittime e dolore da entrambe le parti. Vuole solo essere un richiamo alla memoria. Perché ogni trauma, per essere compreso, ha bisogno di essere raccontato. E ogni racconto, per essere onesto, deve includere tutte le voci: “from the river to the sea” non è un inno di pace, ma un progetto di sterminio. In questo quadro, la decisione di escludere da questa breve riflessione la popolazione civile palestinese dei Territori non riflette un atto di omissione: il trauma vissuto da questa comunità richiede cornici interpretative distinte e una lente geopolitica separata. Sospendere temporaneamente l’analisi non significa negare il conflitto, ma evitare letture riduttive e onorare la complessità delle esperienze traumatiche in gioco. E’ una scelta di rigore, non di indifferenza. Perché il trauma, in ogni sua forma, merita ascolto e profondità. Proprio per questo, è necessario rivendicare anche il diritto di raccontare il trauma israeliano senza essere accusati di negazionismo o di complicità politica. Il dolore non ha gerarchie e la geografia della sofferenza non può essere mappata secondo criteri ideologici. Esiste una responsabilità etica nel riconoscere tutte le ferite, anche quelle che disturbano le narrazioni dominanti. Perché se il trauma è anche una questione di spazio, allora ogni spazio violato – ogni casa distrutta, ogni scuola evacuata, ogni corpo ferito – merita di essere incluso nel racconto collettivo. Questo non sta accadendo, la narrazione del trauma d’Israele è pressoché ovunque oscurata. Eppure il dolore non dovrebbe avere bandiere: la memoria, per essere giusta, deve essere plurale.