Gli atenei sono il luogo dove avere timore delle proprie opinioni, dove non esiste niente di neanche lontanamente paragonabile al confronto tra idee diverse. L’attivista ucciso negli Stati Uniti ha messo a suo modo a nudo questo dramma

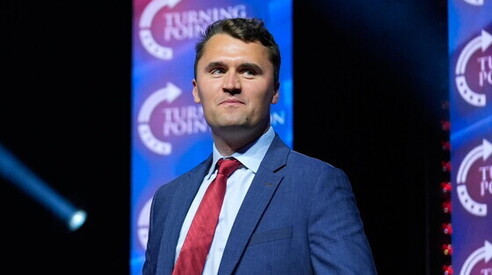

Perché aveva successo il format che Charlie Kirk portava in giro nei campus? Anzitutto perché era uno spettacolo. Una rissa social messa in una stampante 3D e risputata come evento “live”. Aveva a che fare più con la stand-up, il wrestling e la lotta nel fango che con la dialettica. Charlie Kirk aveva 31 anni, quindi è cresciuto in un altro mondo rispetto a noialtri del Novecento. Per la sua generazione, qualunque sia l’ideologia da diffondere, bisogna prima di tutto pensare ai like o ai dislike (è uguale). Bisogna generare un rumore talmente forte da superare quello di fondo che ci circonda e che è già tantissimo.

Bisogna polarizzare, estremizzare, spararla grossa, semplificare, parlare per slogan, tifare, ecc. Dietro a quegli eventi c’erano una macchina organizzativa e un business che Kirk aveva messo su con grande caparbietà e scaltrezza. Ha visto un mercato libero e l’ha occupato nell’unico modo in cui si può occupare in un’epoca in cui la soglia di attenzione crolla dopo 11 secondi. Avrete visto i video in cui ingaggia i suoi proverbiali duelli nei campus. Beh, ammetto di essere troppo vecchio per trovarla una cosa costruttiva: da un lato c’è questa sfilza di ragazzini molto freak, fragili, soli, lo sguardo spento, trincerati dietro parole sacre come dei fondamentalisti religiosi. Ragazzini che prendono il microfono e dicono “intersectionality”, “marginalized communities”, “gender dysphoria” convinti di parlare a nome dell’umanità. Dall’altro c’è Kirk, una specie di predicatore dall’eloquio brillante, muscolare, un personaggio molto televisivo che li provoca in senso opposto e incarna tutto ciò che agli studenti è stato insegnato essere cattivo, ripugnante, sbagliato. Sono delle sedute di analisi collettiva che stanno al “free speech” come “Amici” di Maria De Filippi alla musica. Per capire fino in fondo questa roba bisogna essere americani, ma ciò che davvero mi stupisce è che tutti quanti hanno opinioni nette e perentorie. Ce l’hanno i ragazzi, che più sembrano fragili, persi, insicuri, più sfoderano un vangelo di dogmi e certezze transgender per risolvere i problemi dell’umanità. Ce l’ha ovviamente Charlie Kirk, che a 31 anni aveva un’opinione netta su tutto – beato lui – dall’aborto al medio oriente.

Noi cacadubbi quotidiani un po’ li invidiamo quelli così (poi, per carità, su un po’ di cose ero anche d’accordo con lui). Ma il vero motivo del successo del format è un altro. Per prendere like, fare proseliti, aumentare la popolarità, Kirk metteva a suo modo a nudo il dramma di un’università dove non esiste niente di neanche lontanamente paragonabile al confronto tra opinioni e idee diverse. Il Black Lives Matter, il 7 ottobre, hanno solo messo in luce un fenomeno radicato ormai da decenni dentro l’università. Quando sento i miei colleghi indignati e disperati e in lacrime per gli attacchi di Trump al magnifico mondo di Harvard capisco, sono d’accordo, immagino. Ma vorrei ricordargli che è almeno dagli anni Novanta che la gran parte dei dipartimenti di Humanities, e non solo quelli, si sono trasformati in piattaforme di cause civili che con la ricerca e la critica hanno davvero poco a che fare. Posti dove si pensa per dogmi, si cancella il dissenso, il punto di vista impervio. L’università è il luogo dove avere timore delle proprie opinioni. Dove può capitare di fare cose che mai faresti nella vita reale – tipo annuire per quieto vivere di fronte a sonore cazzate sull’intersezionalità della sofferenza nelle narrazioni orali del Salento. L’università si è trasformata in un gigantesco “safe space” fuori dal mondo dove si producono studenti-attivisti che possono trovare giusto ammazzare chi parla “contro i gay” e nel frattempo dare il proprio sostegno euforico a chi li frusta, li lapida, li butta dal tetto. Non fa una piega.

In posti come l’università, la confusione tra parola e azione, fra teoria e prassi, grande contributo degli anni Settanta alla storia dell’umanità, è diventata la norma. Dobbiamo ringraziare i social, perché in questi giorni guardando quei deficienti che festeggiano almeno vi potete fare un’idea di quanto fosse diffuso il consenso verso le Brigate Rosse in Italia. Tutte queste cose facevano la fortuna di Charlie Kirk. Magari il problema di questo assassinio fossero le armi, come ci piace credere. Ci aspetterebbe un lavoro molto più semplice.