Dagli anni Novanta, l’autore ha offerto ai giovani una letteratura ironica, morale e politicamente consapevole, capace di divertire e formare. La sua Italia parallela, popolata da personaggi e luoghi fantastici, ha accompagnato una sinistra ancora incerta e una generazione alla ricerca di speranza

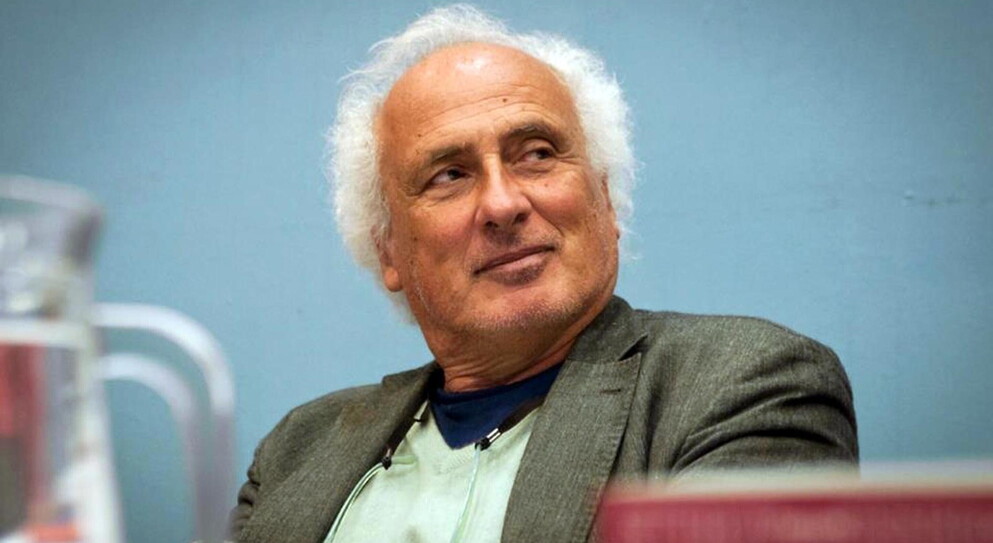

Non era raro, nei licei classici, trovare a ricreazione qualcuno che invece che bighellonare nei corridoi se ne stava a ridere a voce alta leggendo La compagnia dei celestini. Era possibile quindi, martellati dai Promessi Sposi e da Cicerone, avere libri che potevano far sbellicare i lettori invece di costringerli a pomeriggi di analisi del testo? Così pareva. Stefano Benni, morto a 78 anni, ha dato ai millennial questa idea, quasi una speranza: esisteva una letteratura parallela, di intrattenimento. Ma non una letteratura non di distrazione e basta, esisteva una letteratura politicamente e moralmente adatta alla formazione serriana (nel senso di Michele) nell’epoca post falce e martello, in cui la sinistra stava ancora capendo cos’era (non l’ha ancora capito). La formazione di sinistra del provinciale letterato è passata certamente da lì, da quei tascabili Feltrinelli con le copertine disegnate da Igort o da Pirro Cuniberti, già in loro fiabesche, già in loro mondi, come lo erano stati gli Urania per i boomer. Quindicenni col motorino e 6 in greco e in tasca Elianto, invece dei Viaggi della motocicletta del Che, o del diario in Bolivia.

La rivoluzione non esisteva già più e veniva sostituita dall’esser persone che trattavano bene il prossimo e odiavano i cumenda dedicati all’accumulazione. Forse Stefano Benni è stato il sol dell’avvenire letterario della generazione Y, con ancora quell’ottimismo ’90s ucciso poi da internet e dal global warming. Benni è stato capace di costruire un’Italia parallela in cui c’era tutto, come in una disneyzzazione in stile Manifesto, con eco perenne della Resistenza, esistevano i buoni e i cattivi, personaggi con i nomi come Egoarca Mussolardi, Grande Bastardo e capitan Guèpiere e professor Eraclitus. E poi luoghi come Villa Bacilla e Gladonia e giovani che rubano grappoli di schizzozibibbo. Poesie d’amore con le bestemmie e con Andreotti e il Psi, e poi onnipresente quella lotta del piccolo Davide contro il Golia (l’industria, il capitale, gli invidiosi e gli arroganti). Già intrinsecamente antiberlusconiano prima del berlusconismo. Abilissimo divertito inventore del realismo magico alla bolognese, è stato un nostro Márquez del racconto morale per la giovinezza ginnasiale, difensore degli sfigati, creatore di Macondi sulle pianure intorno al Po, e non a caso nello stesso catalogo di quel boom sudamericano buono, quello da cene raccontate da Gianni Minà (“Eravamo io, Gabo e Fidel…”).

Umorista e poeta, battutista in gioventù, dentro tutto quel giro che va da Tango al primo Beppe Grillo, fino a Dario Fo e De André, e amicissimo di Daniel Pennac (sua versione collinare parigina). Non è un caso che a un certo punto il Benni profeta, il Benni copertina di Linus per giovani già caduti nel protoveltronismo, abbia smesso – tristemente – di avere un ruolo chiave, sia nel dibattito che nella formazione. I tempi son cambiati, e nell’èra dell’apocalisse dietro l’angolo non c’era più spazio per ragazzine che si chiamavano Margherita Dolcevita, per la tragicommedia di brioche eterne nei bar di provincia o partite a pallastrada. Non è più l’epoca degli episodi da pubblicare sui diari della Comix. La fiaba benniana, per quanto con immagini sordide ed esilaranti, per quanto contenitore di parodie facete, un tempo bestseller da vetrina, è morta qualche anno prima del suo autore.