Dalla scatola vuota alla banana appesa, l’arte contemporanea sembra aver perso il senso del limite. È un linguaggio che rischia di parlare solo a pochi, mentre il mondo chiede nuovi significati

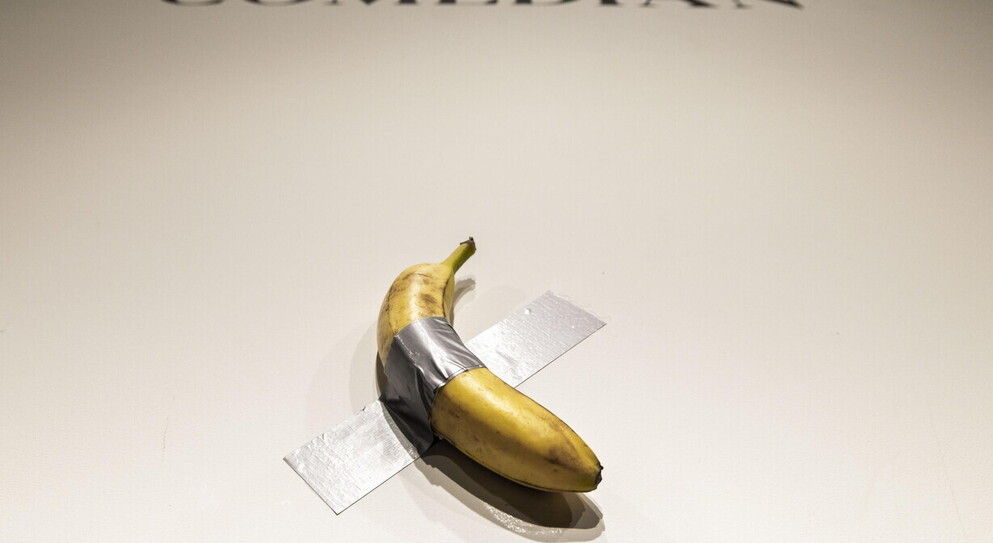

Quell’arte che dal famoso Orinatoio di Marcel Duchamp del 1917, la Monna Lisa dell’arte concettuale, è arrivata alla Banana di Cattelan ed è chiamata “contemporanea” è diventata come il cantante di 78 anni Iggy Pop, un genio pieno ancora di energia ma con un corpo che a guardarlo fa, onestamente, un po’ schifo. Come Iggy Pop anche l’arte contemporanea dovrebbe pensare che è arrivato il momento di mettersi almeno una T-shirt, perché una canottiera non basta. Questa mia riflessione è stata stimolata dalla newsletter che mi arriva due o tre volte alla settimana da Contemporary Art Daily, un’organizzazione senza scopo di lucro che, senza una specifica agenda, tiene informati, gratis, i suoi abbonati sulle mostre d’arte contemporanea che si tengono in giro per il mondo in gallerie private, musei, fondazioni. Lo fa in modo davvero capillare ed eccezionale e, come ho detto, senza tentare di promuovere questo o quella artista, stile o movimento artistico. Osservando attentamente le varie mostre e gli artisti proposti ne esce fuori un ritratto dell’arte contemporanea a due facce. Una conservativa, fatta di pittura per lo più figurativa, neosimbolica o peggio illustrazione pittorica. L’altra faccia è rappresentata da sperimentazioni neocontemporanee, cose e oggetti che nella maggior parte dei casi rimangono tali senza riuscire neanche a travestirsi da arte. Sostenitore e cantore dell’arte contemporanea più estrema, dalla scatola da scarpe vuota di Gabriel Orozco del 1992 alla, appunto, banana reintegrata di Cattelan del 2019, non posso essere accusato di essere un reazionario o un neocon della storia della arte.

Quella che propongo è quindi un’analisi masochista di un fenomeno che forse sta esaurendosi, mostrando le corde di un sistema mentale e creativo che da provocazione è diventato autocitazionismo al quadrato. Ma mentre il gesto provocatorio sperimentale concettuale si ripiegava su se stesso, il mondo – compreso quello dell’arte – si spiegava e si apriva, si globalizzava allargandosi e allargando il proprio pubblico oltre i ristrettitissimi confini della critica d’arte e dei curatori. Se la scatola da scarpe vuota poteva essere apprezzata, teorizzata e giustificata a suo tempo dai venti sofisticati teorici fra le venticinque persone che la vedevano, oggi i venti specialisti sono diventati quindici ma le persone che la vedono sono decine di migliaia. La maggior parte delle quali assolutamente non disposte a vedersi giustificare la spesa del biglietto o i chilometri percorsi per arrivare alla mostra o al museo da un testo teorico che spiega il sagace e sottinteso riferimento al minimalismo delle scatole di Donald Judd, pure lui guardato già con enorme sospetto. Un altro grosso problema di quell’arte fatta di cose e idee e non di convenzionali tele e sculture è che se un tempo accettava di essere underground e rimanere esclusa dal mercato senza un vero valore commerciale in un certo momento,agli inizi degli anni Novanta, ha preteso di avere lo stesso valore di un quadro, come se un fico pretendesse di costare come un tartufo. Anche se a me piacciono di più i fichi, se costassero come un tartufo non li mangerei o li comprerei.

Così davanti a un fico che costa come un tartufo, che sarebbe poi il classico dipinto conservatore, chi se lo può permettere compra il tartufo. Anche se senza il tagliolino o chi per lui il tartufo a morsi fa schifo, mentre il fico si mangia così com’è, compresa la buccia. Qual è la morale o il mio punto? Forse che la contemporaneità è necessaria se rimane un modo per sparigliare le carte. Un sistema per resettare il pericolosamente piccolo borghese e banale punto di vista e gusto dello spettatore medio. Cosi è stato non solo nell’arte ma anche in letteratura,musica e cinema. Perché Fabio Volo avesse successo sono stati necessari anche i libri di Alain Robbe Grillet. Per il successo di Elodie è stato necessaria anche la musica di Karl Heinz Sockhausen. Perché “Vacanze di Natale” dei fratelli Vanzina fosse un trionfo c’e’ stato bisogno anche di “Dillinger è morto” di Marco Ferreri. La banalità del piacere nazionalpopolare passa dalla profondità incomprensibile del dolore estetico e intellettuale. Cosi come la banalità si approffita della mediocrità, la concettualità si è approfittata della sua eccezionalità senza però aver preso in considerazione il fatto che l’eccezionale fa parte di una piccolissima minoranza demografica mentre il mediocre è parte di una grandissima, enorme, maggioranza. Fra il fenomenale taglio sulla tela di Lucio Fontana e il subnormale graffito di Banksy, oggi è sempre quest’ultimo ad avere la meglio e, magari, anche ragione. Che l’arte contemporanea non abbia letteralmente più banane è oramai più che un sospetto, anche se non ancora, voglio sperare, una certezza.