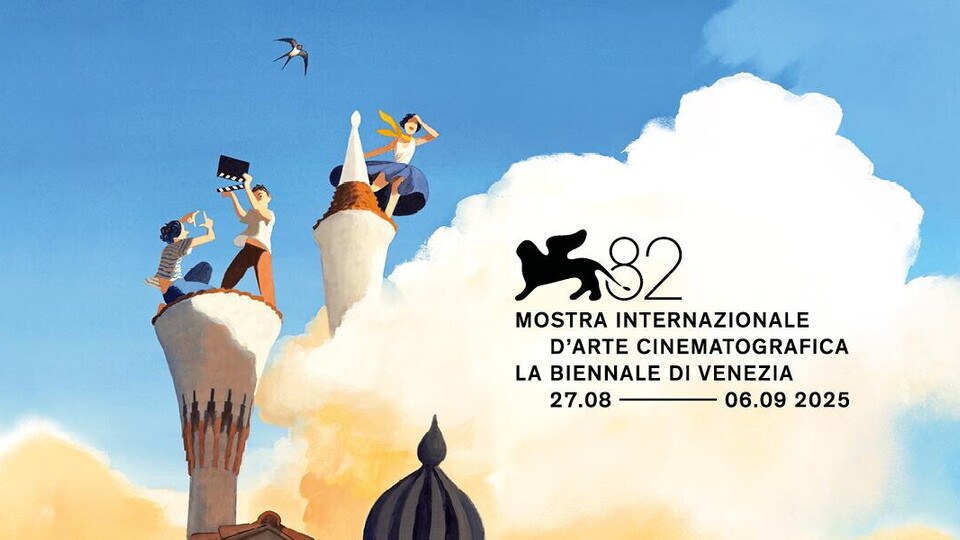

Tra cinema, narrazioni, contemporaneità e sogno, per la sua 82esima edizione la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si affida all’immaginario poetico e visionario di Manuele Fior, chiamato a realizzare il nuovo manifesto ufficiale della manifestazione. Illustratore, architetto di formazione e autore di graphic novel acclamate a livello internazionale, Fior si confronta per la prima volta con l’identità visiva di uno dei festival cinematografici più importanti del mondo e lo fa attraverso un’immagine sospesa, fatta di immaginari, fanciullezza e fantasia, in perfetto equilibrio tra sogno, ricordo e proiezione verso un domani tutto da filmare.

Abbiamo parlato con Manuele nel contesto di Venezia Cult, sotto-sezione dell’evento principale organizzata da Aka Lab con la collaborazione di Comicon che per il primo anno, nel 2025, ibrida il cinema con immaginari pop e molto di più. Un esempio che emerge anche proprio nel poster di Fior che, attraverso le sue tre figure, diventa anche una riflessione sullo statuto dell’immagine oggi, sul potere evocativo del silenzio e sul ruolo dell’illustrazione come ponte tra le arti. Guardando così da vicino non solo un’immagine simbolo, ma tutto ciò che essa porta con sé: l’idea stessa di cinema come mondo che guarda e si lascia guardare.

Manuele, in questo manifesto meraviglioso hai spostato letteralmente l’orizzonte in alto condensando il cinema in gesti primari, dall’incrociare delle dita al ciak. Per te cosa significa ridurre il cinema alla sintesi dell’immagine-tempo, e cosa hai voluto mettere del tuo rapporto col cinema all’interno del manifesto di quest’anno?

Adesso, in un’epoca di grande progresso tecnologico, il concetto primario era quello di mostrare come il cinema abbia delle origini in realtà molto semplici, e che siano altrettanto semplici i gesti originari che lo contraddistinguono: inquadrare lo spazio con un rettangolo, ad esempio. I registi fanno così per poi dare il via al tempo: ciak, si comincia e poi si finisce. E poi c’è chiaramente qualcuno o qualcuna che recita, e mi sembrava che fosse bello poter dimostrare come questo potesse essere proprio un gioco tra ragazzini. Tutti ci hanno provato, a una certa età, e adesso è ancora più facile, si può provare a “fare cinema” anche con un cellulare. Volevo fare questo: riportare alla mente queste basi molto, molto semplici con cui si può produrre la grande meraviglia della narrazione cinematografica.

Hai menzionato la meraviglia negli occhi di un bambino: ecco, vorrei sapere la tua di meraviglia quando ti è arrivato l’annuncio di dover fare il poster. Stiamo parlando di un’eredità che arriva dopotutto sette anni di continuità di Lorenzo Mattotti, un mostro sacro del mondo del fumetto e dell’illustrazione, quindi è bello anche come ci sia una continuità tra il mondo del cinema e il mondo fumettistico.

Assolutamente sì, poi prima di Mattotti c’era Gianluigi Toccafondo… C’è una storia di grandissimi disegnatori qui, e prendere il testimone di Mattotti è una cosa che fa un po’ tremare i polsi, anche perché è il mio Maestro. Però ero lo stesso molto contento di aver ricevuto questo lavoro e sono molto contento del risultato: è secondo me, soprattutto in questo periodo storico, un’immagine che cerca di riportare al centro lo sguardo, vedere se è ancora capace di meravigliarsi per qualcosa, e non soltanto di terrorizzarsi per qualcosa.

Bello come nel poster un particolare che risalta siano le nuvole, le classiche nuvole veneziane, però che richiamano anche, se vuoi leggerci qualcosa del genere, anche i balloon fumettistici stessi.

Sì, le nuvole sono per i fumettisti ma anche per gli animatori un tema importante, penso per esempio allo spazio che occupano nella cinematografia di Miyazaki. Miyazaki non so se conosce Tiepolo, però comunque mi sembra che appartengano un pochino alla stessa famiglia. Io vivo a Venezia e amo molto il Tiepolo, e quando mi è stato chiesto il manifesto ho pensato che le nuvole fossero un buon punto di partenza: grandi architetture immateriali dentro il cielo che cambiano colore, che vanno in ombra, che sono in luce e sono la cornice ideale. In realtà pensandoci meglio sono più di una cornice perché poi i personaggi le scavalcano, ci si arrampicano quasi sopra, un po’ come se si potesse trasmettere l’idea di cavalcare le nuvole, di attraversarle.

Tu hai un rapporto particolare con Venezia: hai studiato architettura qui e ora ci vivi, in che modo il pensiero architettonico ha formato la tua carriera fumettistica e anche la messa in scena di questo poster?

L’architettura per me è sempre un grande trampolino per qualcosa in più: avendola studiata, avendola anche praticata, mi piace mostrare come l’architettura reale, concreta, costruita sia la cosa molte volte più visionaria che abbiamo sotto gli occhi, anche se non ce ne rendiamo conto. Per questo ho voluto scegliere i camini veneziani tipici, a cono rovesciato, che potrebbero appartenere a un film fantasy, da un Lo Hobbit o a un film di Guillermo Del Toro. Invece sono veri, sono stati costruiti così per una ragione, sono storici, non ce n’è uno uguale all’altro: sono delle mutazioni come potrebbero essere quelle di Gaudì o della Sagrada Familia. Per cui l’architettura per me è una cartina tornasole di tutto l’immaginario visionario che è stato progettato sul mondo, per cui lo prendo come un materiale che uso per inventare nuove storie, decontestualizzando come in questo caso e riguardando come se scoprissi tutto ogni volta per la prima volta.

Si parla tanto di contaminazioni artistiche, anche nella sezione di Venezia Cult, e di quanto sia bello quando le arti dialogano tra loro. Cosa ne pensi del fatto che tu sia un emblema di questo? L’architettura, il fumetto, il cinema… Venezia è un luogo in cui spesso ci si parla molto addosso, nel quale il cinema si autocelebra, mentre il fatto di vedere arti diverse che dialogano, cosa rappresenta per te?

Per me rappresenta tutto il mio studio, il mio campo di lavoro. Il fumetto è fatto di questa cosa qui, è un’arte molto giovane che è nata dalla contaminazione di particolari tecniche pittoriche, particolari mezzi di comunicazione. È nato sui quotidiani, sulle pagine dei giornali, per cui questa “contaminazione” per me è un punto di partenza: è un qualcosa in cui ho sempre sguazzato, non venendo da una famiglia di artisti la mia formazione è cominciata dalla televisione, dai giornalini, dai cartoni animati, e mi sembra di continuare a lavorare sempre nel mio ambito, sempre senza dare gerarchia dividendo arti maggiori o minori. D’altronde anche il cinema è un’arte estremamente giovane, per cui sì, queste due arti si parlano tanto.

Tu avevi già raccontato un po’ Venezia, seppur fosse una Venezia diversa, un luogo immaginario, in “Celestia” pubblicato in Italia dall’editore Oblomov. Raccontacelo un po’.

“Celestia” è una storia fumetti che è uscita ormai quasi 5 anni fa e che racconta la città di Venezia senza nominarla mai, anzi soprannominandola con il nome semi-inventato di Celestia: questo in realtà è un piccolo campo veneziano poco frequentato, e io qui immagino una vita parallela di questa città, in cui non si vede San Marco, non si vedono i turisti, ma si immagina una piccola epopea di un ragazzo e una ragazza che scappano da quest’isola molto pericolosa, si avventurano in tutto il territorio circostante, che è un territorio molto diverso da quello che vediamo adesso tra Mestre e Marghera. È come un mondo parallelo, non saprei neanche dire se è nel futuro o nel passato, ma porta poi a tornare su Venezia. Questa era una maniera di guardare a questa singolarità che è Venezia da un punto di vista un po’ discostato, non parlando sempre delle stesse cose, dele invasioni turistiche, dei monumenti, ma provando a capire davvero che cos’è questo posto, questa propria singolarità geografica e storica. Facendo questo libro mi è venuto proprio da pensare che questo è uno dei posti, malgrado venga sempre descritto come l’avamposto dell’apocalisse climatica, più moderni sulla faccia della terra, come tipo di città, ma anche come idea di cosa le città potrebbero diventare nel futuro. Una città senza auto, piccola, a misura d’uomo, iper-connessa: Celestia racconta anche di queste cose qui, anche se poi è una grande storia rocambolesca, un po’ di avventura ma anche amorosa.

Oltre Venezia tu sei anche un po’ un cittadino nel mondo, hai vissuto in tante città diverse, tra Berlino, Oslo, Parigi. Questo tuo viaggiare, questo tuo spostarsi di luogo in luogo come ha formato la tua arte e quali autori del cinema del mondo hai portato con te?

Quando si pratica il mestiere dell’arte in maniera profonda, è inestricabile anche dalla vita che si conduce, per cui tutta l’arte che si fa è anche un “imbevimento” di questi posti, di queste culture. Forse più che le tendenze cinematografiche, le mie influenze sono plastiche e artistiche: dalla Berlino degli anni ‘90 in cui ancora la divisione era molto netta, ho preso tutto Wim Wenders. Dalla Francia invece ovviamente c’è la nouvelle vague, che ho messo anche in “Cinquemila chilometri al secondo” che ho realizzato mentre vivevo lì. Nel fumetto ogni tanto capita che queste tendenze siano troppo premeditate, troppo scritte: bisognerebbe improvvisare di più, incominciare con la prima pagina e non sapere cosa c’è nella seconda, far saltare fuori i personaggi… Questa qua per me la vera necessità.

Parlando di arte a 360 gradi, Venezia rappresenta un’enorme celebrazione dell’arte in un mondo contemporaneo che cambia, pieno di stravolgimenti e guerre. Viviamo in un’epoca di polarizzazione, di immagini iper-accelerate: il fumetto, l’illustrazione ma anche il cinema, che ruolo hanno nel dovere di costruire invece, immaginari lenti e condivisi?

Il fumetto è un’arte lentissima, forse la più lenta di tutte, per cui gioca assolutamente in contropiede con la contemporaneità. Pensate ad esempio al lavoro di Joe Sacco sul fumetto reportage che non può giovarsi della fotografia digitale, dovendo disegnare persino i dettagli di un maglioncino di qualcuno. Soprattutto, parlando di contemporaneità, se c’è qualcuno che ha detto qualcosa di veramente profondo sul conflitto israelopalestinese è stato proprio Joe Sacco. Il fumetto è un modo di sondare il reale per altre vie, che non sono quelle giornalistiche, non sono quelle documentaristiche, ma sono delle vie strane, lente, che usano il disegno, che è un’analisi del reale in un modo che è quasi incredibile che continui ancora adesso. Soprattutto con l’intelligenza artificiale, ma forse anche proprio perché la tecnologia sta scivolando così velocemente, i linguaggi come il disegno potrebbero acquistare una potenza ancora più forte. Il fatto che per esempio si possano riprodurre tante immagini, ma non si può riprodurre fedelmente uno che disegna, fa pensare. Dopotutto disegnare è un atto che è come una danza, è quasi teatrale, e quella cosa lì ha una sua indivisibilità: non è soltanto il risultato, che conta. Io sono un missionario del disegno, per cui qualsiasi cosa succeda continuerò anche a disegnare anche così, con uno stecchino sulla sabbia. Questa è la mia maniera di capire il mondo, per cui in un certo senso la contemporaneità non mi spaventa.

Lorenzo Mattotti ha fatto il poster per i sette anni precedenti, ma ha realizzato anche la mini-sigla che precede tutte le proiezioni che accompagnano il Festival di Venezia. Tra poster, graphic novel, hai approcciato tante arti… Ti vedi pronto ad approcciarti anche all’animazione, magari proprio qui a Venezia?

Beh qualcosina sull’animazione nel corso della mia carriera l’ho fatta… Ma se mi chiedono anche una nuova sigla per Venezia, beh sono pronto!