La robotica e il Napoli sono le due passioni che rendono felice il professore dell’Università Federico II. “È più facile fare il ‘cervello in fuga’ che restare. Per indurre i giovani a restare, e attrarre ricercatori dall’estero, l’argomento migliore è pagarli bene. Non si può pretendere che un dottorando sia un vocazionista”

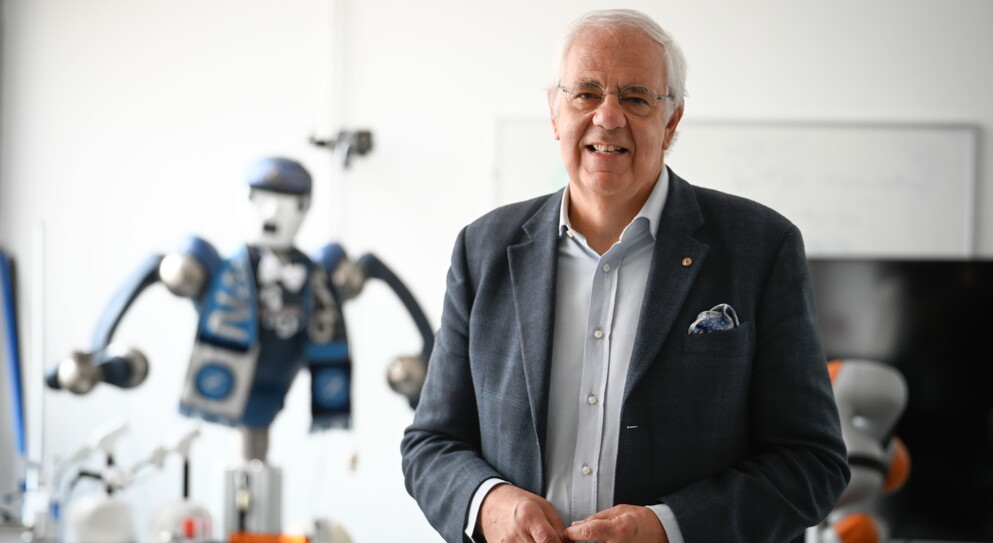

La robotica e il Napoli sono le due passioni che rendono felice il professor Bruno Siciliano. Un connubio simboleggiato a fine maggio scorso dal suo gioioso ingresso in kilt all’università, in compagnia di un robot con la bandierina azzurra per omaggiare McTominay all’indomani del quarto scudetto della squadra.

Se è diventato popolare per la fede calcistica presso il pubblico mainstream, Siciliano, ordinario di automatica e robotica all’Università Federico II, lo è altrettanto e di più presso la comunità scientifica internazionale: i suoi manuali, tradotti anche in greco e in cinese, sono adottati negli atenei di tutto il mondo e nel 2022 gli è stato conferito l’Engelberger Robotics Award for Education, il riconoscimento più ambìto del settore.

Per eccellere non è necessario andare all’estero?

È più facile fare il “cervello in fuga” che restare. Ricordo il coraggio che mi ci volle, quando ero giovane, a dire di no all’università di Stanford. Sarò stato fortunato, però la scelta fu premiata: sono rimasto a Napoli ma ho mantenuto felici rapporti con quell’ateneo, scrivendo tanti anni dopo con Oussama Khatib lo “Springer Handbook of Robotics”, un testo di riferimento mondiale che ha consacrato come scienza la robotica oltre i confini dell’ingegneria. Per dare un’idea, quel libro conta fra i tre e quattro milioni di download all’anno e ha fruttato all’editore il PROSE, l’Award for Excellence in Physical Sciences & Mathematics, che la Springer non aveva mai vinto.

Quali prospettive offre la robotica a un laureato che rimane in Italia?

Da quando sono ordinario, undici miei allievi sono diventati professori nelle università del centrosud. La comunità italiana di robotica, sia nell’accademia sia nei centri di ricerca che nelle startup se la gioca con francesi e tedeschi. Per indurre i giovani a restare, e attrarre ricercatori dall’estero, l’argomento migliore è pagarli bene. Non si può pretendere che un dottorando sia un vocazionista. Bisogna far sì che chi vuole restare venga incoraggiato. E poi vorrei sfatare un mito…

Quale?

Che chi viene chiamato all’estero sia più capace: ho almeno quattro ex allievi che insegnano nelle università americane, ma tengo a sottolineare che i più bravi cerchiamo di trattenerli. Un tempo era ancora più difficile. Quando dagli Stati Uniti mi offrirono un posto di assistant professor a 50 mila dollari annui, io che qui non guadagnavo una lira avrei dovuto dire: parto subito.

Invece a più riprese disse no.

Quando ero stato negli Usa per il dottorato m’ero perso il secondo anno di Maradona al Napoli e non avevo voluto perdere anche il terzo perché avevo un buon presentimento. Rinnovai l’abbonamento in Curva A e vidi giusto: nel 1986/87 vincemmo il primo scudetto.

Segue sempre la squadra?

Vado allo stadio dal 1966. L’università di Buenos Aires mi ha invitato per il prossimo novembre tra i relatori al primo convegno dedicato a Maradona e approfitterò dell’occasione per assistere al “Superclassico” Boca Juniors-River Plate. La mia vita è stata una serie di sliding doors e continua a esserlo. Chiamatele coincidenze.

Spesso vanno propiziate.

Porto un esempio: nel 1990 avevo cominciato a insegnare a Napoli. Dopo avere rinunciato all’America avevo maturato la volontà di conseguire qualche risultato significativo, sicché con il mio professore scrissi un libro di robotica industriale che volevano pubblicare solo in italiano. Io sapevo quanto contasse farlo in inglese e m’impuntai: mandai parte del testo in via confidenziale ai docenti delle università statunitensi che avevo conosciuto e fu accettato subito, suscitando lo stupore della casa editrice McGraw-Hill. Uscì in inglese e ha avuto tre edizioni. M’inorgoglisce che più generazioni di ricercatori abbiano studiato sul libro di un docente della Federico II, al di là del mio nome.

Poi ha firmato con Khatib l’”Handbook” per la Springer. E ora?

È di imminente pubblicazione “Foundations of Robotics”, scritto con un collega già mio allievo. Questa è una disciplina ad alto gradiente di evoluzione e occorreva aggiornare i testi precedenti.

Quali saranno i prossimi sviluppi della robotica nella vita quotidiana?

Gli esoscheletri, alcuni già commercializzati a prezzi inferiori ai cinquemila euro: che si tratti di un chirurgo, di un operatore della protezione civile o di un tornitore è evidente il beneficio che apporteranno alle prestazioni fisiche. Non bisogna aver paura del progresso: certi lavori saranno sostituiti, ma se Amazon ha introdotto 500 mila nuovi robot nelle linee logistiche ha assunto al contempo 800 mila persone. Non c’è dubbio che l’Intelligenza artificiale applicata al mondo fisico incrementerà il benessere. Sono un tecnofilo convinto.

Non teme la dipendenza tecnologica?

La tecnologia alza l’asticella del livello medio, ma poi c’è sempre l’essere umano. Il sistema di chirurgia robotica da Vinci aumenta l’accuratezza di un intervento e aiuta i medici inesperti o stressati, però la differenza la fa l’uomo. Se un chirurgo come Pier Cristoforo Giulianotti opera con la robotica dimostra tutta la sua superiore capacità. È come per le auto di Formula 1: più sono perfezionate meglio è, ma il pilota determina il risultato in gara.

S’investe a sufficienza nel settore?

Al di là di ciò che si racconta, purtroppo l’Italia e l’Europa soffrono l’effetto sandwich tra gli enormi capitali investiti dagli Stati Uniti, dove si riversano al buio un sacco di soldi, e le ingentissime risorse sostenute dal governo della Cina.