Le passioni dello scrittore non sono mai astratte. Men che meno quella per la libertà, celebrata senza nascondere le derive e i rischi derivanti dal fatto che è pratica viva e umana, quindi sempre messa a repentaglio

“La distruzione della dittatura di Saddam Hussein, una delle più crudeli, corrotte e furibonde della storia moderna, era una ragione sufficiente a giustificare l’intervento”. Così Mario Vargas Llosa, il nostro uomo provvisoriamente a Baghdad tra il 25 giugno e il 6 luglio 2003. Così nel lungo reportage a puntate che Einaudi pubblicò col titolo “La libertà selvaggia-Diario dall’Iraq” e che fu utile allo scrittore per rettificare progressivamente, e in pubblico, la propria contrarietà all’intervento militare. Sebbene – precisava nell’introduzione – ispirato e giustificato “da pretesti più che da ragioni incontrovertibili”. Il riferimento era alle armi di distruzioni di massa in mano a Saddam. Il titolo originale della raccolta di questi articoli apparsi su svariati giornali europei e latinoamericani e qui revisionati, riordinati, arricchiti di note e di un paio di pezzi che ne tirano le fila, era quello che per noi lettori italiani sarebbe diventato il sottotitolo. E per una volta il tradimento ha giovato. Non solo perché il titolo “aggiunto” da Einaudi è felicissimo, ma perchè afferra in pieno lo spirito che li attraversa: una libertà intellettuale estrema, sfrenata, festosamente oscena nell’esercizio di sé a dispetto di ogni monogamia teorica che agghinda ogni a priori. “Volevo verificare sul terreno, ossia dalla sola prospettiva degli iracheni”, scrive infatti Vargas Llosa, “se gli argomenti per condannare l’intervento sarebbero risultati altrettanto convincenti come quando avevo riflettuto in astratto sulla questione, lontano dai fatti, in Europa”. Grande manifesto antidivanista, incorniciato dal vecchio sano principio di falsificabilità.

Un cartello di lavori sempre in corso e uno sfacciato atto di emprirismo in forma letteraria, così libero da essere libero perfino di affrancarsi dalle proprie conclusioni. Il racconto – uno dei più belli, tra quelli di carattere non letterario, che Mario Vargas Llosa ci abbia consegnato – è schietto, inquieto, continuamente autointerrogativo. E non tace nessuna atrocità, nessuna angosciante contraddizione. Libertà selvaggia, appunto: non articoli a tesi, semmai fotografie in corsa, coi loro limiti e le loro sfocature, soprattutto a rileggere queste pagine oggi, ma caratterizzate dal pregio di far valere un assetto sempre sbilanciato verso il dubbio, pensato per il disequilibrio, per poter smentire sé stesso in ogni momento. Per far vacillare qualunque convinzione valida in astratto, perché la realtà non fa niente per coincidere coi nostri auspici o con i nostri teoremi. Come nella maggior parte dei testi politici a firma di Vargas Llosa, la volontà è quella di sottoporre ogni presa di posizione a un implacabile stress-test, esponendola al dubbio e alla contraddizione e mettendola in pericolo, ma sempre e solo a partire da criteri di realtà, rifiutando ideologismi magici e decolli mitologici.

Medesima ariosità dialettica anche nel sottilissimo (ma non lo si sottovaluti, anzi, è centrale in questo discorso) “Sogno e realtà dell’America latina”, uscito pochi anni fa per Liberilibri: trentatré pagine per decostruire la mitopoiesi europea del continente americano, costruita dando briglia alla fantasia e cedendo al delirio più che appellandosi alla razionalità, senza porsi mai il problema di comprendere a fondo la composizione culturale del continente meno uniforme al mondo, anzi, proiettando lì esperienze fallite altrove e intenerendosi alla possibilità di un tardivo palpito rivoluzionario. Una rivoluzione, va da sé, a trazione tragicamente folklorica, del tutto domenicale, nutrita di eccesso lirico e di tutto il rosseggiare enfatico della peggior letteratura gabrielgarciamarxista. Un latinoamerica percepito, inventato da colonizzatori intellettuali che si sono impossessati di un intero mondo pretendendo conformità alle proprie fantasticherie, al ricamo utopico cui avevano giurato la giovinezza, riproducendo di fatto la visione che ne ebbe Cristoforo Colombo, che guardò quella terra immaginando le Indie. “Anche certi intellettuali,” ammonisce Vargas Llosa, “non sono stati diversi dai conquistadores”.

Sono due testi che si parlano, pur apparentemente lontani per contenuto. E che mostrano la loro estrema attualità: quante casacche, quante idealizzazioni, quanta infanzia del pensiero, ancora? Il secondo, poi, restando sempre nell’ambito delle opere non narrative di Vargas Llosa, è interessantissimo perché è un ponte tra quelle politiche e quelle di natura più letteraria. E ricominciamo proprio da qui. Più volte, nel corso degli anni, lo scrittore si è lamentato circa il fatto che i suoi testi non narrativi fossero quasi sconosciuti. In Italia ci hanno pensato Einaudi e soprattutto Schewiller a colmare la lacuna, senza però riuscirci in pieno. Eppure il panorama è ricco: si va dalle opere di carattere pubblicistico a quelle di saggistica letteraria, dal memoir alle riflessioni filosofiche, dalle “lettere a un giovane scrittore” a intere collezioni di interventi di natura eclettica. Arrotondando grossolanamente, potremmo dire che i testi non narrativi del Nostro si dividono in due filoni: quello politico e quello letterario. Il primo procurerà, a molti, delusioni a piene mani – nessuna passione socialista o socialisteggiante accesa, inflessibile ripudio di qualunque incarnazione totalitaria ancorché fotogenica, bandiera della libertà issata saldamente a prua. Il secondo è un continuo contrattacco alla retorica e una geografia ragionata di letture di riferimento. C’è da divertirsi. Ma la collana più vivace e interessante, soprattutto per la porosità dei confini dei testi che la compongono e che non sono rigidamente né solo di un genere né solo dell’altro, è quella intitolata

Né politici né letterari. La produzione di Mario Vargas Llolsa

“Contro vento e marea”. Quattro volumi, tutti pubblicati da Schewiller. “I, Epitaffio contro un impero culturale”, interventi su Cuba, Vietnam e Urss. “II, La letteratura è fuoco”, lettere a Fidel Castro, al generale Videla, proteste scritte per la chiusura di settimanali culturali e soprattutto il maiuscolo saggio “Resurrezioni di Belzebù o La dissidenza creatrice”, una lettera di risposta a una polemica letteraria, limpidissima autobiografia delle proprie intenzioni e dissertazione sul senso della letteratura che si trasforma in un atto d’amore davvero commovente seppur scritto su un guantone di Mike Tyson, che ristabilisce la sovranità assoluta del romanzo come elemento di civiltà e dello scrittore come perturbatore. “III, Gioco senza regole”, forse il più gustoso perché contiene il pienamente gogoliano e quasi fantozziano racconto di una conferenza tenuta all’università di Torino nel 1977 e di un abnorme equivoco: questo Vargas Llosa – si chiedono a un certo punto gli studenti attivisti, tra vetri infranti e chiamata allo sciopero generale – non era il dirigente rivoluzionario latinoamericano che avevano espressamente richiesto e che gli era stato garantito? L’incontro con lo scrittore stava destando, in effetti, più d’una sorpresa. Questa raccolta, in un certo senso, anche: disaccordi abissali con Noam Chomsky, l’elogio dello stato di Israele “che ha costruito la democrazia con una mescolanza di pragmatismo e idealismo” e un’aspra denuncia delle contraddizioni di tutta la sinistra radicale europea; ultimo volume, “IV, La logica del terrore”, raccolta di testi sul riflusso dei primi anni Ottanta e riflessione sul ruolo della letteratura tra assertivismo pablonerudiano, guerra in Vietnam e questioni di religione e di morale.

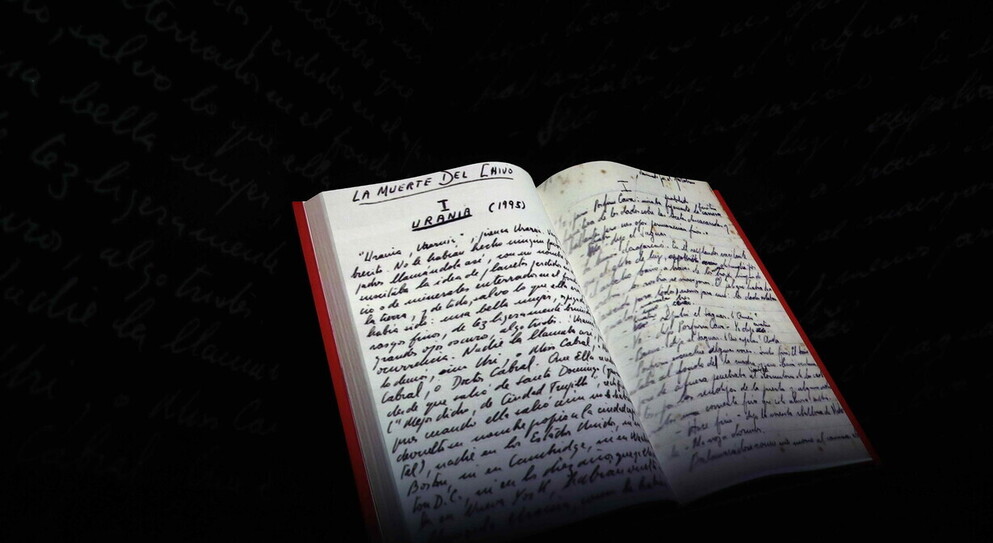

Al di là della costante qualità delle riflessioni, l’elemento più rilevante in questi scritti è un altro: le passioni di Mario Vargas Llosa non sono mai astratte. Men che meno quella per la libertà, celebrata senza mai nascondersi le derive e i rischi derivanti dal fatto che è pratica viva e umana, quindi messa a repentaglio anche da sé stessa. Tuttavia, ci ricorda lo scrittore, niente merita più energie e sforzi che questa lotta appassionata e razionale, continuamente autoconsapevole. No, le passioni di Vargas Llosa non sono teoremi, non sono schematiche e politicizzanti ma il risultato di lezioni apprese grazie alla frequentazione della letteratura. Insomma, sono i grandi romanzi che rivelano la laboriosa complicazione del mondo. Ed è davvero entusiasmante vedere cosa può fare la letteratura per un uomo che l’ha amata, che l’ha indagata in profondità, che l’ha messa in comunicazione con la realtà. Che si è rifiutato, cioè, di vederla solo come un’impresa votata alla monumentalità ma di pura estetica e ne ha compreso il valore esistenziale ed “equivoco”. Un uomo che ha dichiarato, tenendo il discorso per il conferimento Nobel, nel 2010: “Ho imparato a leggere a cinque anni, nella classe di fratel Justiniano, nel Colegio de la Salle, a Cochabamba, in Bolivia. E’ la cosa più importante che mi sia successa nella vita”. E che, attraverso le venticinque dichiarazioni d’amore contenute ne “La verità delle menzogne” (sempre Schewiller, solita bellissima copertina), ha scritto pagine che hanno cantato a piena voce l’amore per la libertà della letteratura, libertà che contempla il suo dovere verso la menzogna. Svelandoci la cosa più importante: se la letteratura mente, fa il suo mestiere; se fa il suo mestiere, allargherà la nostra comprensione delle cose; e allargherà la nostra comprensione delle cose non perché ci svelerà un altro mondo, ma perché farà apparire ai nostri occhi “l’altro” di ogni mondo. L’arte del romanzo è far trapelare una verità attraverso un mascheramento.

Il testo prende in esame venticinque grandi romanzi, invitandoci alla grande festa che promettono. Mirabili certe intuizioni: il realismo di Joyce in “Gente di Dublino” è di cilindrata flaubertiana, non zoliana; riassunto de “La signora Dalloway”? “La vita sontuosa del banale, a opera di un narratore sfuggente e ubiquo”; “Il grande Gatsby” è tutto “nella forza con cui viene raccontato, nella sua scrittura repentina e discola”; e a proposito di “Santuario”, romanzo alimentare, che poi è uno dei migliori di William Faulkner: “Ogni mondo vale per quel che racconta, mai per quel che suggerisce”, quindi basta, dice Vargas Llosa, reset di ogni delirio alla Malraux (che nel 1933 scrisse che il romanzo era “l’inserimento del poliziesco nella tragedia greca”) per tornare a goderselo in libertà, senza ricatti e ossessioni. E via di seguito, tra aforismi del tipo “Parigi era la capitale del mondo libero e della felicità umana” e attestati solenni come quello tributato a “Autodafé” di Elias Canetti: “I demoni che scatenano le apocalissi sono gli stessi che modellano i capolavori”. E sempre, pagina dopo pagina, grande libertà di giudizio anche riguardo a opere da hall of fame come “La valle dell’Eden”, “un romanzo pessimamente costruito, che si legge con l’avidità e i trasalimenti delle buone storie”. Allargando un po’ l’inquadratura, Vargas Llosa non perde occasione di prendersela coi formalisti, gli squisiti ricamatori che soffocano la vera, irrinunciabile libertà del lettore di “dissolversi” nel testo. (E qui il discorso sarebbe lungo, bersagliati come siamo da opere che ostacolano qualunque catarsi per inchiodarci alla mancata emancipazione della finzione da sé stessa; opere che pretendono, allo stesso tempo, di rappresentare la realtà, di rappresentare chi le scrive, di rappresentare chi le legge. Tuffo nelle acque basse della negazione del romanzo e della sua irriducibile specificità ricreatrice. Negare il valore della prospettiva e della distanza, ponendo questa negazione come presupposto di un’opera, significa far tutto meno che letteratura.)

Dichiarazione d’amore anche per Nabokov, definito “uno scettico sdegnoso della vita, osservata a distanza, da un eremo di idee e libri e fantasie”, ovviamente sul podio perché “i suoi personaggi riescono a vivere, senza trasformarsi in ombre cinesi di un’intelligenza superiore”. Interessante anche il discorso su Boris Pasternak e “Il dottor Zivago”, che “nonostante l’imperizia della costruzione e l’incertezza del tratto dei personaggi, riesce a essere una pietra miliare del nostro tempo”, che ridefinisce il concetto di “buon romanzo” allontanandolo da questioni di mero funambolismo. Perché il romanzo è un campo di forze, un’alchimia complessa di moventi irriducibili. Nel saggio “La tentazione dell’impossibile”, studio critico su “I miserabili”, Vargas Llosa ci ricorda che Hugo scrisse: “Questo libro non è altro che una protesta contro l’inesorabile”. Ovviamente sottoscrive: ogni romanzo lotta col caos e nasce dal disaccordo tra un uomo e il mondo.