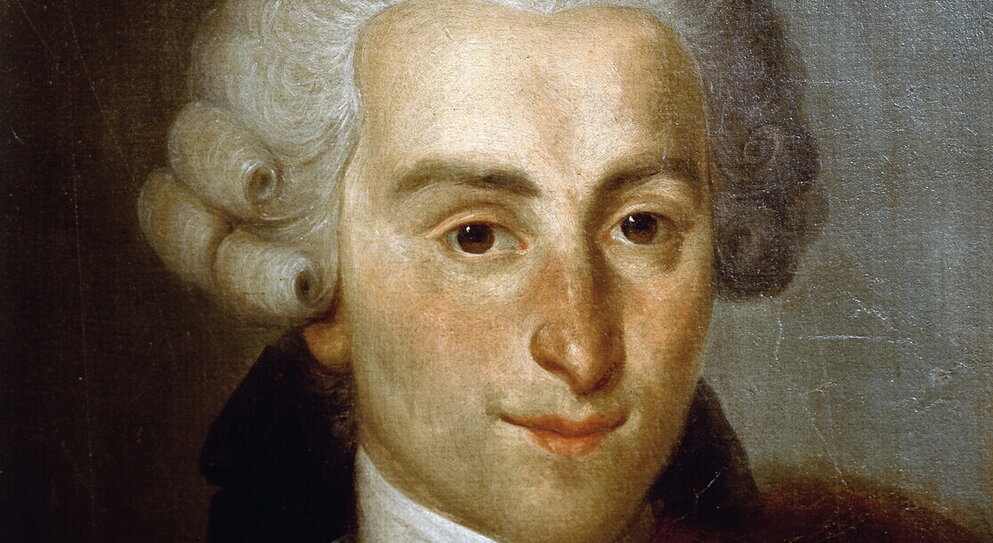

Il celebre musicista del Settecento, uno dei padri dello stile classico, fu capostipite di un gruppo di maestri di area lombarda. Le incalcolabili dinamiche dell’arte

Nel composito scenario della musica la prevalenza che, nella prospettiva storica, viene attribuita ad alcuni grandi nomi tende ad adombrare le sorti di altri maestri che invece, a uno sguardo accorto, meriterebbero più approfondita attenzione. Si narra che il compositore boemo Myslivecek, ascoltando a Milano alcune opere di un collega italiano esclamasse: “Ho trovato il padre dello stile di Haydn”. Erano musiche di Giovanni Battista Sammartini, celebre maestro del Settecento, dalla cui scomparsa ricorrono i 250 anni. Sebbene si tratti di un semplice aneddoto, chi si occupa di storia della musica sa che non è fuori luogo domandarsi: in che misura ciò che definiamo stile classico e che trova nella forma sinfonica – in particolare con Haydn e Mozart – la sua espressione più rappresentativa, affonda le sue radici in Italia? Sammartini fu capostipite di un gruppo di maestri di area lombarda, attorno a cui la sinfonia assume sembianze più nitide e definite, allontanandosi dalle forme dell’epoca barocca e approssimandosi alla fisionomia che sarebbe poi stata portata ai suoi vertici dall’illustre Joseph Haydn, il quale entra in frequente contatto con le opere del maestro italiano che si diffondevano per l’Europa. Il cammino verso la definizione della sinfonia classica è un processo cui Sammartini contribuisce mentre, protagonista assoluto nel contesto musicale del capoluogo lombardo, si dedica anche a una vasta produzione di pagine sacre e di opere teatrali rispondenti alle necessità delle istituzioni musicali di cui aveva la direzione.

Sono questi gli anni in cui anche Johann Christian Bach, undicesimo figlio del grande Johann Sebastian, giunge in Italia e risiede a Milano (sarebbe divenuto organista del Duomo) entrando in contatto con lo stile di Sammartini e coltivando un intenso rapporto anche con il bolognese Padre Martini, vera autorità musicale del tempo, il quale tanta influenza avrebbe avuto sul giovanissimo Mozart. E lo stesso Wolfgang Amadeus, al suo primo arrivo in Italia, tenne molto a ottenere la possibilità di un incontro con l’ormai anziano Sammartini, dinanzi al quale ebbe occasione di esibirsi, come il padre Leopold scrive con orgoglio alla moglie: “Sarebbe troppo lungo raccontarti quali prove della sua conoscenza Wolfgang abbia fornito in presenza del maestro Sammartino e di una moltitudine di persone fra le più competenti, suscitando la meraviglia di tutti”. All’arrivo in Italia, di fronte al giovane enfant prodige si squaderna una realtà musicale ricchissima: la stima dei Mozart per i maestri italiani coevi è confermata in più d’un lettera, e chiari riflessi dello stile di Sammartini risuonano nelle composizioni mozartiane del periodo seguente.

Dal 1728 Sammartini è maestro di cappella nella Basilica di Sant’Ambrogio: non si sposta quasi mai da Milano, ma la sua musica oltrepassa i confini della penisola, mentre in città nasce, sull’esempio della gloriosa esperienza bolognese già attiva da decenni, un’Accademia Filarmonica nel cui ambito il maestro concepisce le sue ultime e più evolute sinfonie che il conte Pallavicini, entusiasta, ordina di far eseguire tre volte a settimana dagli spalti del Castello “per il divertimento della nobiltà e del popolo che vi si trasferisce a prender aria”. “Sammartini – scrive Giovanni Carli Ballola – è, se non il padre della sinfonia, uno dei capitali artefici di quel processo stilistico che porterà la scrittura strumentale (…) verso le spiagge del sonatismo classico”, realizzando “un tipo di inventiva sorprendente (…). Siamo, insomma, a pochi passi dalla grandezza assoluta di Haydn”. La storia della musica è una miniera di meraviglie che spesso osserviamo nella loro singolarità, ma il suo fascino più profondo sta nella consapevolezza che la prospettiva storica merita di essere indagata nella complessità di continui e reciproci richiami, influenze, relazioni tra i compositori, secondo le incalcolabili dinamiche dell’arte.