Per un po’ è stata Capalbio, una volta era Sabaudia con Moravia e PPP. Ma cambia l’idea di vacanza, anche a causa della svalutazione della classe creativa e del potere della carta. Addio lentezza novecentesca

Così come esistono le mappe semplificate per i bambini per imparare gli habitat degli animali – l’orso polare in Groenlandia, il pinguino in Antartide, il canguro in Australia… – si potrebbe fare una mappa con le facce degli intellettuali che in estate vanno in villeggiatura. Si potrebbe creare un atlante delle “Atene d’Italia”, si potrebbe illustrare una topografia delle case vacanza degli scrittori e delle scrittrici, che con la calura si spostano su in cima ai monti o sulla costa nazionale, portando con sé borsoni di libri e invitando ospiti internazionali e ammiratori squattrinati. I mesi estivi per chi scrive e pensa sono diversi, o almeno lo erano, rispetto a chi si occupava d’altro nella vita. L’intellettuale, suo malgrado, non smette mai di lavorare, come ci ricorda l’abusata domanda di Joseph Conrad: “Come faccio a spiegare a mia moglie che mentre guardo fuori dalla finestra sto lavorando?”. E quindi non c’è bisogno di spiegare a editori, direttori, editor e amici che mentre si sta in spiaggia, mentre si guarda la scia del traghetto verso le Eolie, o mentre si passeggia nei boschi dell’Abruzzo, in qualche modo si sta lavorando.

Anche Forte dei Marmi è stata culla di penne formidabili, da Longhi a Malaparte, che addirittura voleva aprirci un bar super chic

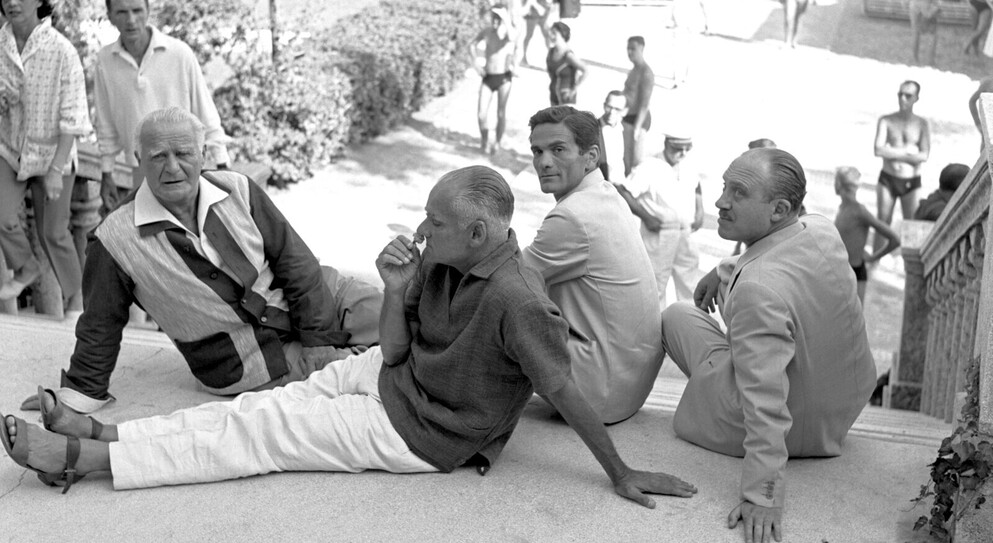

L’intellettuale non è mai propriamente in vacanza. Il mondo della cultura è come una macchina perpetua che sfida le leggi della termodinamica, sempre in movimento. Nulla dies sine linea, come diceva Plinio il vecchio, “nemmeno un giorno senza buttar giù una frase”, anche quando si è in coda al gate. Anche l’escursione, la gita, il pellegrinaggio, il viaggio possono essere un’occasione, anzi, la diventano, per raccogliere pensieri sulle note dell’iPhone, o addirittura un libro, da far uscire l’estate successiva. Ma va differenziata la vacanza esotica, il viaggio all’estero, dalla novecentesca villeggiatura italica. Ed esistono luoghi che per comodità geografica, cioè la vicinanza a Roma o a Milano, attirano uomini e donne di pensiero, ma anche per le bellezze naturali, o per una moda passeggera, o perché si vuole stare vicino ad amici che lì hanno comprato casa. Posti come Capalbio, ad esempio, “regno dei radical chic”, come la chiama con originalità Flavio Briatore, diventata sinonimo di conventicola villeggiante da film di Virzì. E poi la meno paparazzata Montemarcello, dove avevano casa Natalia Aspesi, Franco Fortini e Indro Montanelli, e dove si incontrano ancora il critico Antonio D’Orrico e vari giri editoriali. O l’eterna Forte dei Marmi, ora rifugio di oligarchi russi (in borghese), principi sauditi e rampolli milanesi, ma che a lungo è stata anche culla di penne formidabili, da Roberto Longhi a Curzio Malaparte, che addirittura voleva aprirci un bar super chic, il Chez Malaparte – la Versilia si ritrova in tanta letteratura, decantata nelle Piccole vacanze arbasiniane e nel bestseller delle sciure Vestivamo alla marinara. Tra i luoghi che, come questi, finiscono sulla mappa, anche e soprattutto in virtù del loro essere ritrovi di intellò che fuggono dai trentasette gradi delle città, va ricordata nella storia culturale italiana sicuramente Sabaudia. E se dovessimo fare la mappa come quelle per bambini, su Sabaudia ci sarebbe il faccione di Alberto Moravia, con le sue iconiche sopracciglia e i vestiti eleganti anche a riva.

Paolo Massari racconta Sabaudia ne “La vacanza degli intellettuali”. Moravia e Maraini scrivono e cucinano, Pasolini si dà a scorribande

In provincia di Latina, Sabaudia, cittadina sul litorale laziale, nel secolo scorso fu a lungo il feudo dell’autore degli Indifferenti e della sua gang, attirando sempre più gente “del giro” nel corso degli anni. Ironico come l’intellighenzia di sinistra romanocentrica del secondo Novecento avesse costruito il suo avamposto in una cittadina costruita dal regime mussoliniano, un po’ come se la Capalbio dei primi anni Duemila fosse nata sulle rovine di una Milano 2 campestre. Il Duce aveva posato la prima pietra nell’agosto del 1933, filmato dai cineoperatori dell’Istituto Luce, e la Stampa festeggiava un nuovo borgo “nella terra già maledetta dai secoli e restituita al Suo genio dall’umano lavoro”. Sabaudia, costruita in brevissimo tempo, è disegnata dagli architetti del Miar, il movimento italiano per l’architettura razionale, e Filippo Tommaso Marinetti contrappone il nuovo borgo ai “villaggi cuciti e rattoppati” che costellano la penisola. Nella commissione c’è anche Adalberto Libera, che con Malaparte disegna la villa a strapiombo a Capri, forse la più famosa casa di villeggiatura di sempre. Quando la scrittrice Sibilla Aleramo visiterà Sabaudia e l’agro pontino bonificato descriverà il mascellone come un “taumaturgo gigantesco” che resterà nella storia, anche solo per questo, cioè per aver fatto nascere centri urbani, da popolare prima con coloni e poi con scrittori, dove c’erano solo zanzare e malaria. Non è un caso che molti nostalgici del regime oggi usino la storia delle bonifiche come prima regola del “Mussolini ha fatto anche cose buone”, tipo Sabaudia, appunto.

Ma torniamo al romanissimo Alberto Moravia, che anche per stare vicino alla sua città, scopre questo tratto di costa e se ne innamora. A fargliela conoscere un giorno è il pittore, in gran parte dimenticato, Lorenzo Tornabuoni, che lì aveva una casa che a Moravia piaceva perché gli ricordava le abitazioni giapponesi. E così lo scrittore decide pian piano di farsi lì anche lui una casetta, e coinvolge l’amico Pier Paolo Pasolini, oltre alla partner Dacia Maraini, con cui si è messo dopo la separazione da Elsa Morante. Negli anni Settanta si fanno questa villetta, tra le dune, che Pasolini si godrà poco, un’estate appena, perché morirà nel 1975. Quando Moravia parla di Sabaudia va indietro nel tempo, prima del ventennio, e lega il valore di quel luogo ai viaggi di Ulisse, e al vicino promontorio del Circeo, terra che si dice fu abitata della maga che trasformò i compagni in maiali. Per Alain Elkann, il profilo del promontorio visto dalla spiaggia è uguale al volto di Moravia, come “una gigantesca scultura” dello scrittore. Elkann conosce bene anche lui quella sabbia, perché nella casa di Moravia andrà per un periodo tutti i giorni, a registrare e trascrivere conversazioni con lo scrittore per una grossa biografia, che uscirà quando Moravia morirà. Spesso, per il caldo, sono costretti a stare a torso nudo, al tavolino, e ogni tanto Moravia vuole mollare il progetto, scocciato dalle domande. I due discutono anche su quale nome mettere prima in copertina. Elkann difende l’ordine alfabetico. Moravia risponde: “Ma io sono Moravia!”.

A Sabaudia, il circolo aiuta a togliere dalla città il sapore mussoliniano che tanto, anche architettonicamente, veniva schifato dalla sinistra

Lì, nella casa tra le dune, come la chiamano, tra le verande, la facciata bianca e i pavimenti in cotto, si ospitano cene e spaghettate con gli amici del giro romano. Laura Betti, Elio Pecora, Raffaele La Capria, Enzo Siciliano, il poeta Dario Bellezza, Ninetto Davoli, Piera Degli Esposti. E poi Giovanni Comisso, che aveva casa non lontano, a San Felice, e pure alcuni del Gruppo 63, e Ingeborg Bachmann, che frequenta il Circeo, e pure Jean Genet, in visita, che prova a tirare dentro Moravia alla causa palestinese, lì tra le onde d’agosto e i cespugli di ginepro (Moravia si sfila). Un luogo diverso da altre località turistiche che si possono raggiungere dalla capitale, come dice Edoardo Albinati, Sabaudia è più “selvaggia”, e ispira “un senso di wilderness”. Moravia lì, con i suoi coinquilini Dacia e Pier Paolo, ha una routine abbastanza ferrea: la mattina si alza prestissimo, scrive fino alle undici e poi cammina qualche chilometro fino alla piazza del paese dove discute col pescivendolo il prezzo del pesce che cucineranno per pranzo (Moravia, dicono molti, era oculato coi soldi). La Capria ricorderà in uno scritto il rumore fastidioso dei tasti della macchina da scrivere la mattina, lui che si sveglia in cerca di caffè mentre l’altro ha già scritto chissà quante pagine. A raccontarci oggi tutti i dettagli della via Veneto villeggiante nel Lazio costiero è Paolo Massari nel libro La vacanza degli intellettuali. Pasolini, Moravia e il circolo di Sabaudia (Utet). In copertina una foto di Moravia in spiaggia, con camicia, maglione e pantaloni lunghi – e l’immancabile foulard di seta – che guarda l’orizzonte e pensa con sguardo accigliato. E’ seduto su una sedia di bambù, ed è subito un meme, simbolo dell’esistenzialismo pariolino e dostoevskiano dell’autore di Agostino. Mentre Moravia e Maraini scrivono e cucinano (e Moravia lava i piatti), Pasolini usa la casa più come un appoggio per le sue scorribande amorose. A notte fonda, partendo dall’Eur, arriva lì, e poi, come racconta l’amico Moravia, esce “ogni sera per incursioni omosessuali su tutto il litorale, tra Ostia e Terracina”, e a volte lo si sente in piena notte rincasare, “furtivo come un lupo”. PPP e Moravia aiutano a togliere dalla città fascista il sapore mussoliniano che tanto, anche architettonicamente, veniva schifato dalla sinistra, e la trasformano in territorio amico, aiutando l’apprezzamento del razionalismo. Pasolini di Sabaudia accetta “l’architettura di carattere littorio” trovandogli un qualcosa “tra il metafisico e il realistico”, che gli ricorda i quadri di De Chirico, cercando così di separarla dall’esperienza del ventennio, con i suoi soliti meccanismi protettivi intellettuali, dicendo che in fondo sì, è “una città ridicola, fascista”, ma che “improvvisamente ci sembra così incantevole”. Perché? “Perché non ha nulla di fascista”, e in realtà la sua bellezza la deve alla “realtà dell’Italia provinciale, rustica, paleoindustriale”.

E così poi arrivano anche gli altri lì, o comunque altri autori e autrici frequentano più volentieri quel tratto di sabbia laziale non più “sporcata” dalla storia del ventennio. Monica Vitti si prende una casetta in affitto. E poi pure Bernardo Bertolucci, il cui padre, il poeta Attilio, era grande amico di Moravia. Il regista di Parma amava Sabaudia anche perché la campagna circostante gli ricordava la sua Emilia. Decide di comprare casa in zona, dove nel ‘78 gira il suo film La luna. “Sabaudia era diventata bellissima”, scrive. In una dépendance si era fatto una sala di montaggio. Lì, in un inverno deserto, ospiterà anche lo scrittore inglese Ian McEwan, chiamato per scrivere la sceneggiatura di un film tratto dal libro – di Moravia! – 1934, che non si farà mai. In un’intervista su Nuovi Argomenti, il regista racconta che pioveva ogni giorno. “Facevamo delle lunghe camminate sulla spiaggia come certi intellettuali dei film della Nouvelle Vague. Io volevo trasformare 1934 in una commedia, non chiedermi perché. Per fortuna, allo stesso tempo stavo leggendo l’autobiografia di Pu Yi, l’ultimo imperatore…”.

“Sabaudia rappresenta un periodo felice della mia vita”, dice Dacia Maraini a Mossato, tra “giornate di scrittura intensa e una vita di mare”. Estati tra francesine in bikini, borgatari e corsivisti dell’Unità e giovani assistenti alla regia, tra Monicelli, Félix Guattari e Del Giudice, cenacoli e pesce al forno e Campari soda prima di cena, scene che creano subito la nostalgia dei tempi in cui gli intellettuali facevano solo quello, e potevano vivere anche senza una lira, se volevano, o potevano godere un po’ dell’estetica bohème spartana da spiaggia nuda e divano in vimini abbandonando per qualche mese gli appartamenti borghesi di Lungotevere della Vittoria. Così come Capalbio vota a destra, oggi Sabaudia non è più la culla villeggiante dell’élite culturale romana, per quanto lì abbiano ancora casa Roberto d’Agostino, Carlo Verdone e Francesco Totti, ideale triumvirato capitolino. Le mappe cambiano, e cambia l’idea di vacanza, anche a causa della svalutazione della classe creativa e del potere della carta. Un tempo Moravia scriveva sull’Espresso, oggi ci scrivono gli influencer di “digital marketing” come Marco Montemagno (che si presenta come “imprenditore di se stesso”). E così, tra overtourism e crisi della professione e global warming, le vacanze intellettuali a lunga durata spariscono, la lentezza delle estati Novecentesche non esiste più, i freelance devono fatturare anche a Ferragosto. Al massimo si saltella da un festival all’altro – tanto sono migliaia – per ricreare cenacoli temporanei, conventicole a scadenza, per una sera o due, col treno in seconda classe pagato dall’organizzazione, presentando e cercando di vendere il proprio libro o la propria faccia. Luoghi sconosciuti con sedie da oratorio in una piazzetta che attirano le signore dopo che è calato il sole, per sentire la presentazione di un romanzo o di un saggio, che sia su Renzi, Gaza o Socrate, l’importante è uscire di casa e fare qualcosa sperando soffi una bella arietta. L’analfabetismo di ritorno, per qualche motivo, aumenta in parallelo col numero di festival letterari. Fedez che va a cantare alla sagra dello stoccafisso in un paesino della Calabria è un segnale che la cosa si estende anche ad altri mondi, e che l’estate lenta da romanzo di Gianfranco Calligarich o di Arbasino o di Cesare Pavese non esiste più. Insomma, Moravia non abita più qui.