Il regista a Venezia con “Un film fatto per Bene”, sulle tracce di Carmelo Bene. Ossessioni e turbolenze di un irregolare palermitano

C’era una bella commedia di Vittorio Franceschi, negli anni Settanta, si intitolava “L’Amleto non si può fare”. Era un copione sull’impossibilità e al tempo stesso sull’ineluttabilità del fare teatro. Impossibile e ineluttabile, proprio come il cinema di Franco Maresco. Impossibile per l’indomita, intransigente, a volte proterva voglia del regista di nuotare controcorrente nell’implacabile sistema produttivo della Settima Arte. Ineluttabile perché il cinema per Maresco è urgenza fisiologica anche se urgenza non è proprio il termine adatto ai suoi ritmi, diciamo meglio necessità.

Perché leggenda vuole che i film del regista palermitano siano come la tela di Penelope: si facciano, si disfacciano e si rifacciano, che il ciak smetta di battere a metà riprese, il produttore stacchi i cavi elettrici dei riflettori poco più o poco meno che alla decima scena (ripetuta – come le precedenti nove – almeno dieci volte per la rigorosa maniacalità dell’autore), perché tra idea e progetto, tra scrittura e riscrittura, tra realizzazione e post-realizzazione, i tempi si dilatino all’infinito su abiure, ripensamenti, correzioni e, alla resa dei conti, su litigate e inviti a fanculo. Segue sparizione del regista. Irreperibilità domestica e sociale. Inutile cercarlo. Si nega al mondo dietro “il numero da lei chiamato è al momento irraggiungibile”. Poi però, qualche tempo dopo il perentorio “tutti a casa” del finanziatore e la volatilizzazione del Maestro, quasi per magia, perché opera di magia appare qualsiasi tentativo di mediazione con Maresco, pare che lui ricompaia, il film riprenda vita sotto altra idea e forma, il cast si ricomponga, i tecnici si riaffiatino, il gruppo elettrogeno torni a brontolare, la pellicola (perché la pellicola è una fissa romantico-feticista del Nostro che rifugge quando può l’elettronica) scorra di nuovo fino a diventare luce riflessa sullo schermo, a fare notizia, a partecipare ai festival, a vincere premi e ad uscire nelle sale. Non deroga a questa regola di sregolatezza nemmeno Un film fatto per Bene che è uno dei cinque titoli italiani in concorso alle 82ª Mostra del Cinema a Venezia.

Lo dice Maresco stesso: “Da tempo mi sono accorto che ogni mio film non è stato altro che una trappola in cui mi andavo a infilare con impietoso autolesionismo. Stavolta però, per la prima volta, ho paura che non ne uscirò bene, diciamo tutto d’un pezzo”. Ecco, il cinema più croce che delizia, eterna macchina celibe e per nulla salvifica, altro che il mestiere più bello del mondo come dicono gli attori e i registi stessi raccontandosi la favoletta da Bignami della psicoanalisi dell’altro da sé o della realtà parallela. Per di più, come ogni buon palermitano, Maresco è magistrale nell’arte del dissiparsi: dissipa se stesso, il proprio talento, la propria creatività vulcanica (suggeritegli uno straccio di idea ma siate pronti a proteggervi dallo tsunami di spin-off con cui vi travolgerà), la sua fantasia visionaria, funambolica e talvolta feroce.

“Da tempo mi sono accorto che ogni mio film non è stato altro che una trappola in cui mi andavo a infilare con impietoso autolesionismo. Stavolta però, per la prima volta, ho paura che non ne uscirò bene, diciamo tutto d’un pezzo”, dice Maresco

Frutto di una personalità magmatica e complessa, tutto questo: si sa che Maresco è aspro come un limone ma sa essere anche ironico, autoironico, perfidamente sarcastico. E’ uno di quei palermitani cresciuti nella città di frontiera ancora lontana dalle primavere e dagli autunni di Leoluca Orlando, nel disincanto di chi ha prima osservato con cautela, se non con circospezione, le speranze e le illusioni della reinassance e poi registrato, tra esalazioni d’acido prussico, gli alti lai, lo sconforto, il tradimento sulla rivoluzione mancata. Uno che ha soffiato sui pennacchi di certa antimafia il vento di una sonora pernacchia.

Ci arriva con un’amarezza di fondo a tutto questo, Maresco: esistenziale per una famiglia complicata come tante, il padre che gira i tacchi e va via, la madre che cade in depressione e i figli che se ne prendono cura; le fameliche letture giovanili di autori che disprezzano il genere umano e ne consacrano la fine; le onnivore visioni dei classici cinematografici d’ogni frontiera; la musica (lui si sfoga sul piano che ha pure studiato) che quasi non ha più motivo d’essere suonata e l’amato jazz che se ne accolla l’epitaffio; i rapporti totalizzanti e problematici con le donne (tre fra tutte: Caterina Risica, architetto; Roberta Torre, regista; Claudia Uzzo, sceneggiatrice). In questa cosmologia della dissoluzione, Maresco opera una scelta precisa: per raccontare tutto questo bisogna stare ai margini, non integrarsi, essere disorganici, periferici. Quelli sono il luogo e la condizione in cui allocarsi, quello il miglior punto d’osservazione della realtà riflessa in Palermo e in chi la abita.

Chi, dunque, se non Maresco avrebbe potuto venire in soccorso di un cineclub a Brancaccio, uno dei pochi quartieri al mondo dove a far da confine tra il resto della città soi disant legalitaria e un’enclave “ad alta densità mafiosa” è un passaggio a livello? E così il “Nuovo Brancaccio”, rilevato da un cinema “di terza” (perché anche nelle borgate a ridosso delle linee ferrate un tempo esistevano solo le terze visioni) è davvero una sfida con le sue chilometriche programmazioni dell’integrale di questo o quel regista di ristrettissimo culto. O dei concerti jazz. L’idea l’aveva partorita un altro elemento disorganico, della politica stavolta, del Pci più esattamente, Paolo Greco. E’ una battaglia persa ma Maresco ci si tuffa con tutto il suo masochistico entusiasmo, la città “impegnata” sciama prima verso quella sala, si mischia con qualche rumorosa presenza autoctona, poi piano piano Palermo si stuffa, si scoccia, diserta. Pur nella sua disperante concezione dell’uomo e del mondo, Maresco resta sempre un trascinatore e attrae per l’appunto nelle sue avventure gruppi eterogenei (dal docente di semiologia al cinefilo schizzato, dall’attore-regista di teatro al borghese acculturato, al lumpen da discarica urbana): un’altra ardimentosa impresa è la cooperativa Rosebud che si intesta una serie di eventi (mostre, proiezioni, dibattiti) il cui epicentro e architrave economica è però Video Squonk, negozio di noleggio e scambio di VHS nel momento di maggior fortuna delle “cassette”. Solo che Maresco non ha grandi velleità né qualità di commerciante e Video Squonk si trasforma così non soltanto in un circolo di pessimismo cronico dove gli appassionati arrivano per accaparrarsi i loro cult movie ma vanno via depressi dalle divagazioni apocalittiche del titolare, ma nel suo primo, involontario catalogo di stramberie umane, di tipi bislacchi, nel casting suo malgrado di quel bestiario che popolerà – una volta incontrato Ciprì – il mondo di Cinico Tv: il ciclista in tuta e cappellino, l’ex maschera di teatro in mutande, l’obeso aerofago, l’erotomane barbuto appassionato di porno black&white.

L’incontro con Ciprì, per l’appunto, a fine anni 80. Si capisce subito che tra i due – Daniele, fotografo di famiglia di fotografi e Franco con la sua apocalittica visione post e sub-umana – ci sarà contiguità, l’uno il braccio di una nuova estetica, l’occhio di un universo decolorato e surreale, l’altro la mente, l’arsenale di inquietanti apparizioni, il burattinaio di una Palermo desertica e pietrosa che, in piena fioritura orlandiana, l’altra Palermo nega e rinnega, spazza via come polvere da nascondere sotto il tappeto del salotto d’ambizioni europee. Prima sono esperimenti televisivi a livello locale (la mitica Tvm della famiglia Manzo in un garage della città di mezzo), rubriche di cinema e jazz scombiccherate, esperti cringe che si parlano addosso, pubblicità fasulle, poi arrivano le prime clip “ciniche” che finiranno a Roma sui monitor di Enrico Ghezzi e Angelo Guglielmi, allora capostruttura e direttore di Rai 3, folgorati da quei due poeti scomodi. Sono scaglie appuntite sparse qua e là in vari programmi, all’inizio, poi è un format.

Quello di Cinico, all’alba dell’ultimo decennio del secolo scorso, sulla terza rete Rai è un debutto che ha l’effetto dello schiocco di una frusta, l’epifania – tra rutti e scorregge – di una realtà distopica. Durante i quattro anni di passaggi televisivi, alle otto di sera, sulla ditta piove ogni genere di allettante proposta: dalla pubblicità ai video musicali. Ciprì magari ci starebbe. Ma Maresco è duro e puro. Nessuna sirena potrà incantarli e non ci sarà bisogno di corde robuste con cui legarsi al palo dell’eccentricità, della disomogeneità, del cantare fuori dal coro.

Quel che viene appresso il clamore televisivo è un po’ storia del cinema italiano dell’ultimo trentennio tra alti e bassi, vento che soffia a favore e improvvise turbolenze, buona sorte e rio destino, coppia affiatata e coppia scoppiata. E’ il primo film, Lo zio di Brooklyn, la prima volta a Venezia per il duo, pur se in una sezione collaterale (ancora oggi Maresco se ne picca: “A Pontecorvo, allora direttore, piacque: perché non lo mise in concorso?”) ma anche in quella nicchia un po’ in disparte quel debutto nel lungometraggio più che una pagliuzza è una trave nell’occhio. Forse è da far risalire al gran baccano, per non dire allo scandalo e al tracollo economico di Totò che visse due volte, la prima increspatura tra Ciprì e Maresco: bocciato dalla Commissione Censura e dunque bloccato prima dell’uscita in sala, poi “rilasciato” su ricorso del produttore Rean Mazzone, infine, una volta libero, una Caporetto al botteghino. Produttore e registi con le pezze al culo. Però divide l’Italia in due, quel film: chi fischia e chi applaude, chi sbraita e chi osanna, chi tuona contro l’opera blasfema e chi sottolinea l’eco apocalittica della cristologia laica del doppio Totò, il mafioso e il derelitto crocifisso. Infine c’è Il ritorno di Cagliostro che li vede tornare a Venezia con un film sul cinema nel cinema (ma sempre a modo loro) e ancora una volta fuori concorso. Però il grottesco stavolta sopravanza, ci sono Scaldati (il cui teatro è stato formativo per Maresco, con i suoi subumani stridori proletari) e Burruano.

Anche se in mezzo piazzano documentari e corti che irridono la contiguità tra città nera e città bianca, intingendola nel surreale (“surreale ‘sta minchia!”, replica a una provocazione di Maresco uno dei loro personaggi più amati, Enzo Castagna, re dei casting a Palermo che riceveva i provinandi nella sua agenzia di pompe funebri), il divorzio è datato 2008. Ciprì, con tecnica strepitosa, passa a “illuminare” i film dei maestri del cinema d’autore e a dirigere in proprio, Maresco fa pure lui da sé e fa assai bene. Le sue tre volte da single a Venezia sono tre successi: per Belluscone. Una storia siciliana (Premio della Giuria nella sezione Orizzonti nel 2014), documentario sul Cavaliere e le sue chiacchierate amicizie nell’Isola, guest star in una lunga intervista Marcello Dell’Utri (avrebbe dovuto esserci anche Pietro Grasso che si defilò all’ultimo momento), Gli uomini di questa città non li conosco (omaggio al mentore Scaldati, nel 2015 fuori concorso) e La mafia non è più quella di una volta (in gara, Premio speciale della Giuria nel 2019) coi volti contrapposti di Letizia Battaglia, fotoreporter e militante, e dell’impresario di feste di piazza Ciccio Mira, fautore di un concerto allo Zen 2 dal titolo “Neomelodici per Falcone e Borsellino”, anche stavolta le due città contigue, l’una che dilaga nell’altra, un’antimafia che si fa opera buffa.

Dopo il divorzio del 2008, Ciprì, con tecnica strepitosa, passa a “illuminare” i film dei maestri del cinema d’autore e a dirigere in proprio, Maresco fa pure lui da sé e fa assai bene

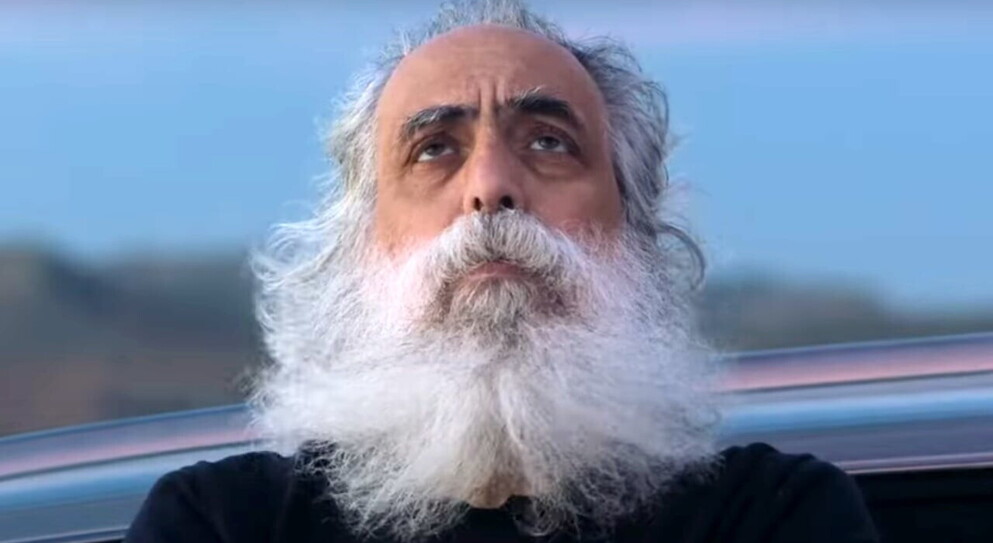

Da invitato che si sente in imbarazzo nel baraccone del Lido, ma anche come ospite che l’imbarazzo può crearlo, l’ultima volta, nonostante il titolato riconoscimento, Maresco a Venezia ha preferito sottrarsi ed è rimasto a Palermo. Ma anche lì, nella sua città, piuttosto che fare il convitato di pietra, preferisce vita e amicali concili privati. Da bastian contrario, da “nemico della contentezza”, con quella faccia da profeta e il tono grave del memento mori, si tiene lontano dai giri dell’ottimismo della volontà, dai circoletti politico-culturali che si autoassolvono inalberando stendardi sdruciti.

A proposito di Un film fatto per Bene, se si volesse raccontare con una sinossi, a Palermo consiglierebbero lèvaci manu ovvero desisti. L’opera è la genesi travagliatissima di una pellicola su commissione. E questo è già il primo errore perché tutto può Maresco tranne lavorare su mandato. Fatto sta che la Apulia Film Commission gli chiede un docufilm su quel genio corregionale di Carmelo Bene. Spinto da fanatismo che sconfina nell’idolatria, Maresco si mette all’opera ma subito entra in crisi. Così decide di cercare in Sicilia le tracce del grande teatrante, da sempre affascinato dall’Isola. E ne segue in particolare una, quella palermitana del legame tra Bene e tal professor Mascellino, emerito specialista di vite di santi, tra le quali quella del pugliese San Giuseppe da Copertino, il “frate volante” cui Bene aveva anche dedicato un libello che sarebbe dovuto diventare un film (mai fatto). Ma Mascellino è morto. Insomma, tra indagini varie e infiniti provini per cercare un sosia del più grande eretico della scena italiana del Novecento (chi è stato sul set giura che di questi provini per scovare chi possa incarnare il sulfureo Carmelo si potrebbe ricavarne un film a parte) il progetto naufraga e il produttore chiude i cordoni della borsa e spegne gli interruttori. Maresco, come da prassi ormai certificata, si volatilizza. Ci vogliono i pazienti uffici di Umberto Cantone, amico di vecchia data del regista, attore e regista di lungo corso egli stesso, per rimettere le cose a posto e far ripartire tutto. Ovviamente è un’idea del tutto diversa da quella originale, partorita in decine di riunioni e conciliaboli, c’entrano ancora Bene, il santo salentino, compare addirittura il figlio di Mascellino, ci si ficcano dentro le paturnie di Maresco. Il tutto giocato sul filo dell’equilibrio pericoloso dell’ambiguità tra vero e falso.

Maresco, come da prassi ormai certificata, si volatilizza. Ci vogliono i pazienti uffici di Umberto Cantone, amico di vecchia data del regista, attore e regista di lungo corso egli stesso, per rimettere le cose a posto e far ripartire tutto

Trattandosi – parole dell’autore – di un’opera “che era il solo modo per dare una forma alla rabbia che provo per questo mondo di merda”, stavolta Maresco dovrebbe proprio arrivare al Lido per accompagnare “il nuovo ‘quasi’ film”, come recita il trailer. E sottoporsi al giudizio del Barnum festivaliero. Che gli importa assai poco in verità, un po’ più (forse) quello di chi pagherà il biglietto per l’uscita in sala, dal 4 settembre: giusto giusto per Santa Rosalia.