Nel video per l’anniversario di Hiroshima, il fisico e saggista italiano trasforma un nodo storico complesso in una polemicuccia. Nel mirino non la bomba, ma lo scienziato premio Nobel, ridotto a bersaglio simbolico di una narrazione moraleggiante

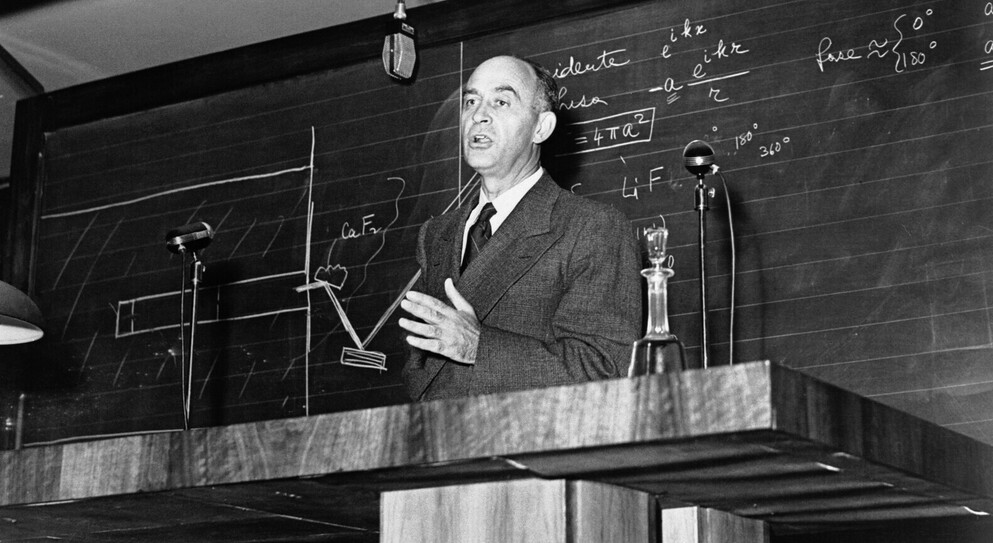

È un vero peccato che una riflessione sul rapporto fra scienza e tecnologia e nel caso specifico fra la fisica e la bomba atomica venga ridotta da Carlo Rovelli, nel suo video per il Corriere che ricorda l’anniversario di Hiroshima, a una polemicuccia in cui l’ideologia vince sui fatti. Al punto da avere provocato una reazione indignata nel mondo della fisica italiana, che si è espressa tramite la sua presidente, Angela Bracco. Più che la bomba atomica Rovelli sembra avere nel suo mirino Enrico Fermi, sicuramente uno dei fisici più geniali di ogni tempo, fondatore della scuola di via Panisperna che per lustri ha dato all’Italia una leadership importante nel mondo della fisica. Di Fermi Rovelli ricorda che fu iscritto al partito fascista, dimenticandosi di aggiungere che dovette scappare negli Stati Uniti dopo l’emanazione delle leggi razziali, perché sposato con un’ ebrea. Rovelli mette inoltre in discussione il merito di Fermi di aver ottenuto il premio Nobel per la scoperta di due elementi che si ritenevano nuovi, e che tali non erano, ma la motivazione più importante era legata alla scoperta dell’efficacia dei neutroni lenti nel provocare reazioni nucleari, un passo fondamentale verso la fisica nucleare moderna e il reattore nucleare. Altro oggetto detestato dal nostro. Per quale motivo? Cercare di dimostrare che la scoperta della fissione nucleare fu un atto di arroganza che portò alla bomba atomica. Naturalmente arroganza a stelle e strisce.

Ogni discussione sulla bomba atomica andrebbe, invece, contestualizzata nel periodo storico in cui tutto questo avvenne per spiegarne le cause, senza cedere a facili moralismi ed esibizione di sdegno intellettuale. Andrebbe per esempio ricordato – cosa che Rovelli si guarda bene dal fare – che fu Albert Einstein a scrivere a Roosevelt per spingere gli Stati Uniti a sviluppare il programma di utilizzo militare dell’energia nucleare, nel timore che la Germania nazista ci arrivasse prima. Che poi Einstein sia diventato un’inattaccabile icona del pacifismo è un’altra storia che riguarda la fase della Guerra fredda e il rischio di un conflitto nucleare fra le grandi potenze. Che la Germania, ormai sull’orlo del collasso, non sia arrivata alla bomba atomica è ancora un’altra storia. Certamente ci sarebbe arrivata comunque l’Unione Sovietica, che disponeva di ben altre risorse e di un apparato scientifico di prim’ordine.

Quanto fosse condivisa la necessità per gli Stati Uniti di dotarsi di un’arma nucleare è dimostrato anche dal fatto che a capo del progetto Manhattan fu messo Oppenheimer, notoriamente vicino al partito comunista americano, allora legale, sia per simpatia diretta sia attraverso legami familiari. Cosa che, come è noto, lo portò a una lunga persecuzione durante il periodo del maccartismo. Anche Oppenheimer si rese subito conto della portata devastante di quell’arma. Dopo il primo test riuscito, denominato “Trinity”, nel deserto del New Mexico 1945, Oppenheimer – appassionato a tal punto della filosofia indiana antica da avere studiato il sanscrito per poterla leggere sui testi originali – pronunciò una frase attribuita al dio Krishna: “Adesso sono diventato Morte, il distruttore dei mondi”. E anche Oppenheimer si pose, immediatamente dopo la guerra, il problema del controllo delle armi atomiche, di cui vedeva la soluzione nella condivisone di informazioni fra stati e comunità scientifiche (il che rafforzò l’accusa contro di lui di intelligenza con il nemico). Quella soluzione, per altro, è stata adottata nei periodi della cosiddetta distensione e dei vari protocolli internazionali sui controllo degli armamenti atomici. Ora è vero che la frase “il tempo non esiste”, molto new age e pop, bella da postare su Instagram, meno per spiegare relatività e fisica quantistica, ha fatto di Rovelli una celebrità letteraria, ma non per questo la storia, e tanto meno la fisica, possono essere trattate inforcando gli occhiali dell’ideologia. Tempi drammatici, come quelli in cui occorreva scegliere fra la vita e la morte di interi popoli, meriterebbero per lo meno un certo rispetto.