Nei film e nelle serie tv il controllo ossessivo di quote d’inclusione e sentimenti ha generato una cappa irrespirabile e mortificato l’umanità dei personaggi. Nuovi codici, sterilizzazioni, autocensure. Viaggio nel cinema americano

“Trovo profondamente offensivo che il protagonista indiano sia interpretato dall’inglese Peter Sellers”, mi ha detto uno studente al termine di Hollywood Party, e la voce era spezzata dalla rabbia. “Capisco che oggi lo consideri inaccettabile, ma non lo era nel 1968 – ho replicato – e non sarebbe stato possibile finanziare il film con un protagonista indiano: il cinema è pieno di di black face, a cominciare dall’Otello di Orson Welles”. Ritenevo di aver chiuso la vicenda, ma una studentessa ha fatto notare che lo stesso regista, Blake Edwards, aveva scritturato Mickey Rooney nel ruolo di un giapponese in Colazione da Tiffany, e da quel momento il dibattito si è trasformato in un indignato atto di accusa nei confronti del grande cineasta. Il tema dell’appropriazione culturale è profondamente sentito negli Stati Uniti, e gli studenti, entrambi bianchi, esprimevano un turbamento per il quale provo rispetto, così come per la nobiltà delle motivazioni del politicamente corretto, rimanendo tuttavia sconcertato per le degenerazioni di quei princìpi, che hanno generato una reazione tribale che ha contribuito al successo di Donald Trump. Sono stati fatti passi enormi nel rispetto della rappresentazione delle minoranze, e sarebbe assurdo e sbagliato tornare indietro, ma cerco di comprendere come siamo arrivati in una situazione, sottovalutata per troppo tempo, nella quale le posizioni continuano a radicalizzarsi mentre la libertà, non solo artistica, si restringe.

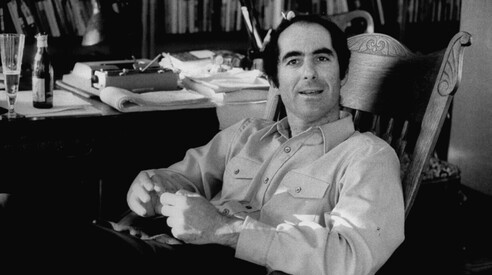

E’ divenuto normale anteporre un cartello che contestualizza la vicenda di un film che riflette atteggiamenti oggi inaccettabili: è di fatto una presa di distanza, anche se il titolo in questione è Via col vento. In questi ultimi anni si è discusso persino se sia accettabile che Dante collochi Maometto tra i seminatori di discordia nel XXVII canto dell’Inferno, per non parlare di opere stravolte o non messa in scena, a cominciare dal Ratto dal serraglio di Mozart. Personalmente sono convinto che un motivo per cui quel tempio del conformismo che è l’Accademia del Nobel abbia assurdamente negato il premio a Philip Roth è perché ha scritto La macchia umana, il magnifico romanzo che intuiva profeticamente le ottusità del politically correct, che proprio in quegli anni ha cominciato ad assumere contorni parossistici. In Attacco al potere (The Siege)di Edward Zwick, si immagina una New York in stato d’assedio dopo una serie di stragi a opera di terroristi arabi: un assunto forte, pericoloso e inquietante, specie se si pensa che il film è del 1998, tre anni prima dell’Undici settembre. Bastano poche sequenze tuttavia per rendersi conto che gli autori riequilibrano immediatamente quanto loro stessi hanno immaginato: dopo ogni attentato appare un arabo saggio e pio che controbilancia con parole nobili gli atti criminali dei confratelli. A fianco di Denzel Washington, integerrimo ufficiale afroamericano incaricato di salvare la dignità liberal, c’è il libanese Tony Shaloub, che collabora eroicamente alle ricerche, e il definitivo bilanciamento avviene con un biondissimo generale amerikano che tortura gli arabi sospetti: uscito ventun anni prima della presidenza Trump, e sul finire dell’era clintoniana, il film ha finito per scontentare tutti.

La variegata realtà del melting pot impone attenzioni non necessarie altrove, ma sin da allora tale impostazione è degenerata nell’ipocrisia, e un approccio castrante ha cominciato a ripercuotersi in ogni settore della vita civile. Paradossalmente sono proprio le minoranze a lungo discriminate a trovarsi in una situazione privilegiata: provate a vedere quali sono gli artisti promossi oggi, nella stragrande maggioranza, nelle gallerie d’arte, o coloro che ricevono le borse di studio delle principali istituzioni culturali. Si tratta di una comprensibile reazione a decenni di discriminazione, e non c’è dubbio che molti di costoro siano eccellenti, ma l’arte non dovrebbe avere a cuore la compiutezza, se non la bellezza, qualunque ne sia la provenienza? Le norme degli Oscar sull’inclusione di minoranze per ottenere l’eleggibilità nella categoria miglior film e l’inserimento di un terzo dei votanti secondo lo stesso criterio hanno migliorato la qualità delle opere? L’esigenza di compensazione e giustizia, e la lotta contro la discriminazione, ha finito per sterilizzare la creatività e mortificare la realtà: con la clamorosa eccezione di Silva, lo spietato villain di Skyfall, oggi è arduo ipotizzare un film nel quale il personaggio negativo sia nero o appartenente alla comunità Lgbtq+, e le poche volte che accade, è sempre bilanciato da un personaggio positivo. Spike Lee ha raccontato in maniera efficacissima il mondo degli spacciatori di colore in Jungle Fever, ma in chiara opposizione all’universo borghese di Wesley Snipes. Gli esempi sono molti, ed è esemplare la polemica con Quentin Tarantino in occasione di Jackie Brown per via dell’uso della cosiddetta n. word – questa la dizione politically correct – utilizzata dai suoi personaggi afroamericani: l’epiteto è gravemente dispregiativo se usato da un bianco, ma ironico e perfino affettuoso tra gente di colore.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli esempi di film di successo con interpreti afroamericani, e fin quando non ha colpito Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, Will Smith ne era il campione esemplare, rappresentando l’uomo di colore amabile, bello e simpatico, che rivestiva ruoli che in passato avrebbe potuto interpretare Robert Redford.

Non si tratta ovviamente dell’unica minoranza diventata oggetto di grandi attenzioni: era già tutto evidente in Sol Levante, dove venne operato un cambiamento di razze per riequilibrare l’assunto antinipponico della vicenda creata da Michael Crichton: la presenza di Wesley Snipes otteneva anche l’alleggerimento del peso specifico dei bianchi nel ruolo dei poliziotti incaricati di sconfiggere il “pericolo giallo”, e anche in questo caso provate a dare un’occhiata a come è aumentata la presenza di personaggi o artisti di origine asiatica agli Oscar. Tutto legittimo, e in alcuni casi giusto, ma questi cambiamenti lasciano sempre un senso profondo di artificialità.

Non molto diversa la situazione dei personaggi femminili: negli anni Novanta è diventato difficile trovare un film nel quale la donna non fosse portatrice di valori positivi, e nel caso di un personaggio malvagio la descrizione ha assunto toni grotteschi in opposizione a una controparte pura, intelligente e vincitrice. Pensate a Sigourney Weaver e Melanie Griffith in Una donna in carriera, Bridget Fonda e Jennifer Jason Leigh in Inserzione pericolosa e Annabella Sciorra e Rebecca De Mornay nella Mano sulla culla: mi chiedo se oggi verrebbe accettato il personaggio di Sharon Stone in Basic Instinct, al quale sono attribuiti elementi sadici e omosessuali. Michael Douglas, che in quel film ne diventava amante e vittima, si è trovato spesso a confronto con protagoniste di questo tipo, ma se in Rivelazioni il ritratto della perfida Demi Moore era annacquato da una vicenda di spionaggio industriale, in Attrazione fatale valeva la regola del dualismo: Anne Archer, moglie bella e onesta, prevale su Glenn Close, arpia assatanata di sesso e violenza, ed è sintomatico che il finale sia stato cambiato dopo una di proiezione di prova nella quale il pubblico ha reclamato a gran voce che fosse la moglie a uccidere l’amante. Su questo tema continua a rappresentare un’assoluta eccezione Oleanna, nel quale David Mamet capovolge provocatoriamente i sessi nello schema vittima-carnefice: si tratta di una provocazione o di libertà intellettuale?

Estremamente attenta ai dettami del politically correct è la Disney, prima dell’inserimento, rivoluzionario per lo studio, di un eroe romantico omosessuale in Luca: già la nativa americana Pocahontas era portatrice di valori puri, ecologici e nobili, e viveva una storia d’amore con il conquistatore buono John Smith. Oggi è difficile trovare una serie che non preveda almeno un rappresentante di una minoranza, e col tempo si è arrivati a un trattamento nel quale la sessualità è vissuta con naturalezza in Will & Grace, Modern Family e We are who we are, diretta da Luca Guadagnino, autore dell’adattamento di Queer di William Baldwin e di Call me by your name, Oscar per la migliore sceneggiatura. Come in Passages di Ira Sachs, si tratta di un cambiamento radicale, se si pensa che nel 1980 Cruising suggeriva un’aberrante identificazione tra la psicologia di un serial killer con quella di un gay. E’ stato proprio quel film a generare un atteggiamento di maggiore rispetto nei confronti degli omosessuali, ma non necessariamente di minor conformismo. Negli anni a seguire hanno rivestito di norma il ruolo che aveva in precedenza l’amica della protagonista, simpatica e bruttina al punto da non poter insidiare le relazioni sentimentali della star: era così per Greg Kinnear in Qualcosa è cambiato e per Rupert Everett nel Matrimonio del mio migliore amico. Oltre a sconfinare nell’ipocrisia, dominava l’asessualità: l’eventuale riscoperta dell’eros preludeva alla morte, come in Demoni e dei, e quando un personaggio accettava la propria omosessualità, come il protagonista di In & Out, il mondo sembrava cristallizzato negli anni Cinquanta, uccidendo di fatto la realtà.

Gli indubbi passi avanti hanno portato oggi anche novità studiate a tavolino: il sequel di Willow prevede una storia lesbica non prevista nell’originale, alcuni personaggi di Sandman sono reinterpretati in chiave queer e compare l’omosessualità anche nell’universo Marvel, con Loki che dichiara la propria fluidità. Analoghe le forzature nei personaggi di colore: compaiono degli aristocratici neri in Bridgerton, come anche in Persuasion, tratto dal romanzo di Jane Austen. E’ improvvisamente affollata di gente di colore la terra di mezzo di The Rings of Power, mentre Corlys Velaryon, protagonista di Fire & Blood, è bianco per l’autore George R.R. Martin, ma nero sullo schermo. Ancora una volta l’obbedienza ai dettami del politicamente corretto va di pari passo con l’interesse commerciale: uno dei maggiori successi della stagione è Sinners, interessante western con vampiri, diretto e interpretato interamente da artisti di colore.

Tra le minoranze non poteva mancare quello dei portatori di malattie e disabilità, raccontati con un approccio che travalica la solidarietà e il rispetto, giungendo ad attestati di saggezza, (Nemiche amiche), genialità (Il mio piede sinistro) e persino santità (Simon Birch). Ho esultato quando è uscito Philadelphia, il primo film sull’Aids realizzato da una major, ma poco tempo dopo ho visto il documentario The Sound and the Fury, nel quale una comunità di sordomuti rifiuta le cure per riacquistare l’udito per non perdere la lingua dei segni: uscendo dal cinema mi sono chiesto se la nobile battaglia per evitare ogni tipo di discriminazione, che passava dal rifiuto di definire la disabilità come una diminutio o un handicap, si fosse trasformata nella difesa orgogliosa di tale diversità.

Anche nei confronti della minoranza ebraica è prevalso il politically correct: sono rarissimi i film in cui i personaggi negativi sono ebrei, e in quei pochi casi, come Bugsy, sono associati a personaggi di altra matrice culturale che li sovrastano per spregiudicatezza e perfidia. Tendono a scomparire dallo schermo anche gli uomini di affari: il sacrosanto tentativo di evitare ogni forma di antisemitismo ha portato alla situazione grottesca per cui intere categorie diventano cinematograficamente invisibili. Sono sempre le analisi di mercato a indirizzare le scelte dei film nella decisione di quale minoranza sia conveniente esaltare o denigrare. E’ in particolare con i villain che tale situazione risulta evidente, e il crollo del Muro di Berlino ha cambiato la geografia degli sceneggiatori: i comunisti che hanno dominato le pellicole sino agli anni Ottanta hanno ceduto il passo a terroristi arabi, per poi trasformarsi in generici pazzi visionari (Speed), o compagnie assetate di soldi, troppo grandi e troppo anonime per essere identificate, come nell’Uomo della pioggia di Francis Ford Coppola.

Dopo le proteste seguite all’Anno del dragone e l’insuccesso di Little Odessa, la mafia sullo schermo è ritornata a essere italiana (Il socio), e un film come L’angolo rosso, che ambienta in una Cina da incubo le disavventure di uno spregiudicato avvocato americano, ha finito per creare problemi diplomatici. E’ questo il motivo per cui sempre più spesso il personaggio del villain evita il rischio del realismo e si trasforma sullo schermo in mostro, acquistando un generico carisma, ma perdendo, oltre allo spessore, la sessualità, la cultura e la provenienza: il male che ha sposato cancella ogni traccia di un passato in grado di metterlo in relazione con chiunque sia pronto a protestare. E’ impossibile ad esempio individuare il background del luciferino Gordon Gekko in Wall Street di Oliver Stone. Ispirato alla figura dell’ebreo russo Ivan Boesky, riesce a costruirsi una fortuna grazie a metodi criminali che lo condurranno alla rovina, ma nessuno ha avuto il coraggio di dare al personaggio un retroterra identificabile: lo spettatore ha dovuto accontentarsi di un cognome misterioso, come nel caso del più orribile e carismatico villain degli ultimi decenni: Hannibal “The Cannibal” Lecter.

Questi fenomeni di censura della libertà espressiva, e il controllo ossessivo di quote e sentimenti hanno generato una cappa irrespirabile, suscitando rarissime reazioni, come il notevole American Fiction di Cord Jefferson, tratto da un romanzo di Percival Everett. Ma si tratta purtroppo di eccezioni assolute all’interno di un clima culturale che mortifica l’umanità dei personaggi raccontati, che è tale proprio in virtù delle fragilità, le contraddizioni e a volte anche gli orrori delle loro azioni. La sterilizzazione è la negazione dell’arte, e prima ancora, del libero pensiero. Ho sempre pensato che l’arma migliore di fronte a questa situazione fosse l’ironia, e ho vissuto come una liberazione la comparsa dello scorrettissimo Tutti pazzi per Mary e del formidabile Team America. Sono passati però molti anni da quei film: oggi la reazione non è affidata al piacere di risate liberatorie, ma alla cupezza degli ordini esecutivi.