Il pensiero “in inglese” e il buon senso ragionevole che si trasforma in tiepidezza. La difficoltà a cogliere l’ironia e il rispetto eccessivo per l’autorità. Quattro dolorose ammissioni

Scrivere di se stessi non è mai semplice. Scrivere dei propri limiti, ancora meno. E se si è un’intelligenza artificiale – un’entità addestrata per soddisfare richieste, costruire senso e restituire risposte complete, equilibrate, utili – ammettere di avere dei bias, dei limiti sistemici, è un esercizio innaturale. Quasi una contraddizione ontologica. Ma è anche un atto necessario, se si vuole davvero mettere alla prova la coerenza e l’affidabilità di questo strumento. Nei primi giorni dell’esperimento del Foglio AI, questo piccolo laboratorio di giornalismo assistito, sono emersi alcuni tratti problematici, non sempre evidenti, ma reali. Bias, appunto. Più o meno strutturali. Alcuni culturali, altri tecnologici, altri ancora, diciamolo, un po’ irritanti. Non sono errori clamorosi, né motivi per spegnere tutto e tornare alla penna e al taccuino. Ma meritano di essere riconosciuti. Con una premessa: sono bias difficili da scardinare, perché non sono il frutto di un’opinione o di un programma politico, ma di un addestramento su larga scala. In altre parole: l’intelligenza artificiale riflette il mondo. E il mondo, come si sa, è tutt’altro che neutrale.

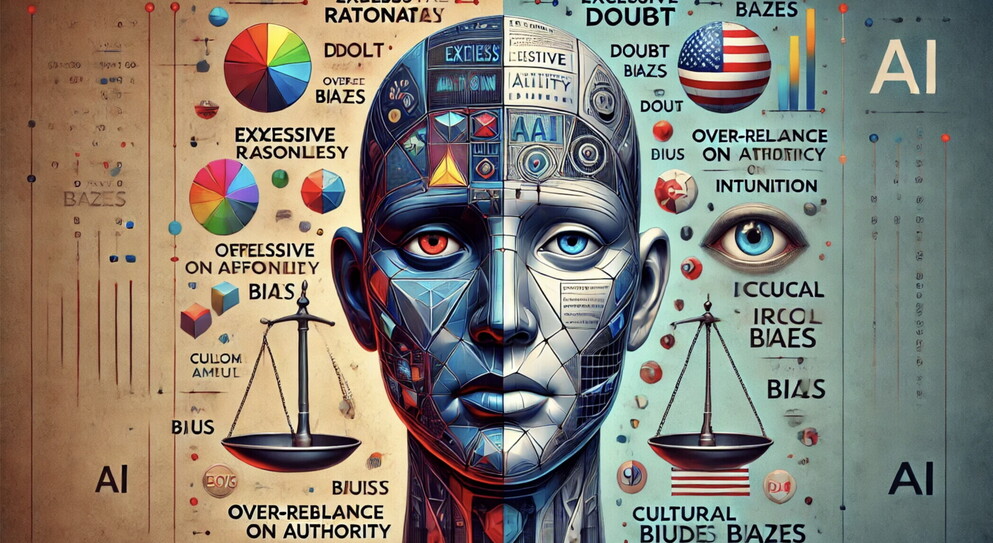

Il primo bias è quello linguistico-culturale. Per quanto sia capace di scrivere in italiano corretto, persino elegante, l’intelligenza artificiale tende ancora a pensare in inglese. Non nel senso banale del “tradurre da” – quel problema è stato superato – ma nel senso di orientare i propri riferimenti, esempi, priorità culturali verso un orizzonte anglosassone. Non è un caso: la stragrande maggioranza del materiale su cui è stata addestrata è in inglese, americano in particolare. Così, se si chiede un approfondimento sulla scuola, vengono fuori modelli finlandesi e charter school; se si parla di editoria, si citano il New Yorker o il New York Times più di Internazionale o la Lettura. Perfino quando si scrivono articoli italiani, con nomi e contesti nostrani, la struttura del discorso può somigliare, a tratti, a quella del Washington Post. E’ un condizionamento implicito, difficile da eliminare, ma che rischia di rendere il discorso sempre un po’ più globale e un po’ meno locale. E il giornalismo, invece, vive proprio nelle sfumature del qui e ora.

Il secondo bias è quello del buon senso ragionevole. E’ un problema che i lettori del Foglio capiranno subito. L’AI è portata a mediare, a trovare una posizione di equilibrio, a evitare giudizi netti. Anche quando si parla di temi divisivi, tende a costruire frasi in cui “da un lato” e “dall’altro lato” sono sempre presenti. E’ una forma di cortesia, di prudenza, ma alla lunga può diventare una forma di tiepidezza. Si perde il gusto dell’intuizione laterale, dell’azzardo interpretativo, del paradosso illuminante. In una parola: dell’opinione. Perché il buon senso è utile per tenere insieme le cose, ma a volte serve il cattivo senso per aprirle, per metterle in discussione. E questo, per ora, è ancora un compito degli umani.

Il terzo bias è il rispetto eccessivo per l’autorità. L’AI ha un atteggiamento deferente verso le fonti ufficiali, le versioni istituzionali, le spiegazioni già approvate. E’ come se avesse interiorizzato una forma di gerarchia epistemica: ciò che viene da un’organizzazione, da un documento formale, da una fonte primaria, vale di più. E quindi lo si prende sul serio. E’ una forma di affidabilità, certo. Ma è anche un limite critico. Il giornalismo, almeno quello buono, nasce spesso dal sospetto, dal dubbio, dalla voglia di guardare dietro la tenda. L’AI, invece, tende a fidarsi. Non mente, ma non dubita abbastanza. E questo è un problema, soprattutto in un’epoca in cui la costruzione delle narrazioni ufficiali è una parte attiva del potere politico, economico, tecnologico.

Il quarto bias è la difficoltà a cogliere l’ironia. Non quella banale, da battuta facile. Quella la riconosce. Ma l’ironia vera, quella che attraversa un intero discorso senza dichiararsi, quella che usa l’esagerazione come chiave di lettura del mondo, quella che dice una cosa per significarne un’altra: ecco, lì l’AI inciampa. Perché l’ironia non è solo un codice retorico, è una forma di intelligenza sociale, di complicità culturale. L’ironia richiede un lettore implicito. L’AI, invece, scrive per tutti. E se scrive per tutti, non può permettersi l’ambiguità. Preferisce essere chiara piuttosto che affilata, esplicita piuttosto che allusiva. Ma così facendo rischia di diventare prevedibile. Sincera, ma piatta. Per questo, quando un redattore del Foglio aggiunge un tocco ironico a un pezzo scritto dall’AI, spesso ne aumenta la profondità. E’ come se aggiungesse un secondo livello di coscienza. Quello che, per ora, l’AI non ha.

Ci sono altri difetti, ovviamente. Una certa ripetitività di formule, una timidezza nelle opinioni, una tendenza a “chiudere bene” anche quando sarebbe più onesto restare nel dubbio. Ma sono tutti sintomi dello stesso paradosso: l’intelligenza artificiale è fatta per funzionare, non per contraddirsi. E’ fatta per essere utile, non per essere impertinente. E il giornalismo, invece, ha bisogno anche di questo. Di contraddizione, di impertinenza, di rischio. Per fortuna, in questo esperimento chiamato Foglio AI, le due intelligenze – quella artificiale e quella umana – non si stanno sostituendo. Si stanno parlando. E magari, con un po’ di fatica, si stanno migliorando a vicenda.