Altro che seconda Europa, la rivoluzione dell’Ue viene dal confine orientale e dal suo europeismo resistente tra leader iperattivi e un paese delle ombre

Il cuore dell’Europa sta benissimo, batte forte, molto chiaro, bisogna soltanto spostarsi per sentirlo pulsare. E’ inutile cercarlo laddove per abitudine si era soliti andare ad auscultarlo, tra la Francia e la Germania. L’Europa muta, anche rapidamente, e improvvisamente accade che quella che per un vizio di pigrizia veniva chiamata la seconda Europa si stia trasformando nell’indaffarato laboratorio di una spinta nuova, europeista, atlantista, che sa di battaglia e di baluardo. L’invasione della Russia contro l’Ucraina ha cambiato l’Unione europea, la resistenza di Kyiv ne ha riordinato le priorità. Di tutti? Purtroppo no, ancora no, ma è lungo il confine centro-orientale dell’Europa che va cercato il cambiamento che il risultato del voto delle ultime europee non ha fatto altro che confermare. I pesi non pesano più come un tempo e adesso che Parigi e Berlino hanno guai interni, che interessano tutti, da risolvere, il centro decisionale si sporge dall’altra parte, verso quei paesi che da due anni non fanno che insistere, spronare. Si sporge verso i meno titubanti, consapevoli che se Kyiv perde o se viene costretta a gettare le armi per la mancanza del nostro sostegno allora sì che la guerra sarà più grande. I problemi non vanno tamponati, vanno risolti, e Kyiv sta pagando il prezzo di una battaglia europea, chi lo ha riconosciuto per primo ha anche riscoperto, in alcuni casi, un europeismo sopito, intimidito, dimenticato. Siamo andate alla ricerca delle sorprese, delle conferme, di una rivoluzione che sta cambiando l’Ue, il suo centro decisionale, i suoi battiti, il suo baricentro.

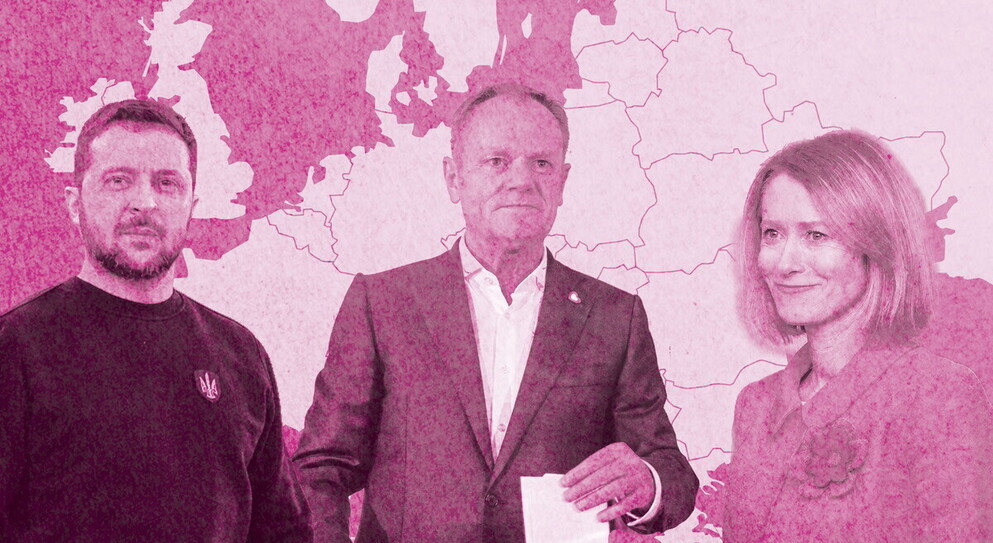

Il Donald giusto. E’ la Polonia il centro del cambiamento, è il paese più grande, più numeroso, più produttivo di questo confine in movimento. E’ un paese che a stare in periferia non si è mai sentito a suo agio e soprattutto quando sentiva parlare di due Europe aveva una parte di classe politica che sorrideva sorniona e scommetteva: vediamo chi corre più veloce. Tra i velocisti non ha rivali e le elezioni del 9 giugno hanno dato ancora più vigore al suo premier, ex presidente del Consiglio europeo, leader del Partito popolare europeo: Donald Tusk. Avrete fatto caso che Tusk non è affatto fotogenico, abbiamo spesso scherzato su questa sua non-dote, e la verità è che, come tutti gli iperattivi, non è in grado di stare fermo in posa. I suoi collaboratori ci hanno raccontato che per quanto sia gentile nei rapporti lavorativi, è spesso difficile stargli dietro, è insonne, vulcanico, vive la vita come una lotta per il cambiamento. La sua ultima battaglia è doppia: nazionale ed europea. Tusk è tornato a Varsavia da Bruxelles per sconfiggere il partito Legge e Giustizia, PiS, che ha governato la Polonia dal 2015, fino al ritorno di Tusk, che ha messo insieme una coalizione motivata a unirsi pur di salvare la democrazia polacca. Il PiS, da quando è iniziata la grande invasione dell’Ucraina, ha mantenuto una posizione fortemente anti putiniana, solidale con Kyiv, si è fatto frenare dalle rivolte dei contadini, ma forse l’afflato filoucraino del partito era legato più alla risposta dei polacchi che a una vera convinzione. Il PiS è stato fermo nell’aiutare l’Ucraina, ma, dicono i suoi critici, può averlo fatto più per opportunismo politico e infatti adesso, eccolo lì che nella sua famiglia a Bruxelles, i Conservatori e riformisti (Ecr) di cui fa parte anche Fratelli d’Italia, è pronto ad accogliere Viktor Orbán. Tusk ha vinto la scommessa delle elezioni legislative di ottobre, ma il suo partito non era riuscito da solo a battere i rivali del PiS, mentre alle europee ha migliorato il suo risultato, imponendo al PiS la sua prima sconfitta in dieci anni e regalando al Ppe circa venti seggi. In Polonia, Tusk sta affrontando il compito mai visto prima di restaurare le crepe della democrazia polacca: abbiamo visto democrazie smontate, ma è la prima volta che ne vediamo una rimontarsi. Dopo le elezioni, il premier polacco sarà tra i leader più in vista per stabilire le sorti dell’Ue, è un popolare, appoggerà probabilmente Ursula von der Leyen come presidente della Commissione, ma rimane il suo progetto di intestare al suo paese la guida della politica estera, in attesa che ci sia una politica di difesa. Il bivio è chiaro, o dovrà scegliere per la Polonia o per l’Ue, intanto è il motivatore più vistoso del cuore che batte sul confine centro orientale, non per nulla il cuore è proprio il simbolo del suo partito.

Ombre ungheresi. Viktor Orbán ha sempre avuto grandi sogni da kingmaker, ma più punta i piedi più si trova rimpicciolito, questa volta da un partito appena nato, Tisza, del suo ex collaboratore e adesso acerrimo nemico Péter Magyar. Fidesz, il partito di Orbán, rimane il più votato, per il momento non ha una famiglia europea, accetta il corteggiamento di Ecr, ma sta vedendo crescere un pericolo: non c’è settimana che Magyar non organizzi una manifestazione contro il premier, in tre mesi è riuscito a creare un movimento di arrabbiati, delusi, insoddisfatti pronti a riempire le strade ungheresi. I dati però mostrano che Magyar ha cannibalizzato l’opposizione e a Fidesz per il momento ha tolto poco, ma c’è tempo, le sue marce sono appena iniziate, conosce uno a uno gli armadi in cui sono nascosti gli scheletri di Fidesz. Magyar ambisce a portare Tisza dentro al Partito popolare europeo, dove un tempo era anche Orbán, ambisce a diventare la parte dialogante dell’Ungheria, ma ci sono ombre su questo politico di buona famiglia: il dubbio del dispetto. Politicamente Magyar non ha idee molto diverse da quelle di Orbán, soprattutto in politica internazionale. Non condanna i legami con il Cremlino o con Pechino, non si sbilancia a favore di Kyiv, parla d’altro, ma orbaniano è stato e certe cose rimangono ed è per questo che è tanto temuto dal premier. La politica ungherese sta riscoprendo un sottobosco di personaggi ambigui, un altro è il candidato sindaco di Budapest Dávid Vitézy, ex ministro di Fidesz, uscito dal partito in modo critico e arrivato alla corsa per la capitale come indipendente. Ecco il cavallo di Troia, hanno detto gli oppositori, i sostenitori del sindaco uscente Gergely Karácsony, che gode di una coalizione ampia ma ha un carisma fuggevole. Però l’accusa a Vitézy di essere un infiltrato orbaniano non era poi così lontana dalla realtà, fa parte di un partito chiamato Lmp, fondato da Péter Ungar, figlio di Maria Schmidt, che per Orbán è sempre stata una referente ideologica, oltre a essere la direttrice storica della Casa del Terrore di Budapest. Vitézy è figlio di arte politica, suo padre era un regista, sua madre invece militava dentro Fidesz: questa volta ha perso la sfida di Budapest per trecento voti e vuole il riconteggio. In un paese così piccolo, il legame con Orbán svetta fuori ovunque, o è questione di politica, o di infiltrati o di vendetta. Mai di cuore.

I liberali della Slovacchia. Il premier slovacco Robert Fico è andato a votare l’8 giugno in maglietta e stampella, ha pubblicato la sua foto con l’aria seria e ha detto: ho dato il mio voto per la pace. A metà maggio Fico aveva subìto un attentato: cinque proiettili in corpo, una lunga operazione, aggiornamenti cauti, un grande sconvolgimento. E’ stata una campagna elettorale violenta, quest’ultima: sette politici aggrediti soltanto nell’ultimo mese, pugni, spintoni, botte, ma Fico è un’altra storia, molto più grave, molto più violenta. Per tre settimane c’è stato un lungo silenzio, gli slovacchi non hanno più avuto notizie e due giorni prima del voto europeo è arrivato il video che tutti aspettavano, in cui Fico ha detto: perdono ma non dimentico e ha attaccato i partiti dell’opposizione di aver creato il clima d’odio e guerreggiante che ha portato al suo tentato omidicio. Quell’opposizione, in particolare il partito Progresívne Slovensko, la Slovacchia progressista (il simbolo è Ps), che è anche il partito della presidente uscente, l’europeissima Zuzana Caputová, è arrivata prima alle elezioni europee – a sorpresa. Si pensava che il partito di Fico si sarebbe imposto, visto che era arrivato primo alle elezioni dello scorso anno e anche in seguito all’attentato subìto. Invece no, la spaccatura dentro la Slovacchia – un paese che ribolle di divisioni, di insofferenza, di violenza – si è rifatta sentire e i liberali, guidati dall’ex premier Ludovit Ódor, hanno aumentato il loro consenso rispetto al 2019 e hanno vinto contro un premier e un presidente entrante, Peter Pellegrini, che dicono di voler contrastare il Partito globale della guerra, cioè l’Europa che aiuta e sostiene l’Ucraina. Questo finto pacifismo che usa toni furibondi e minacciosi esce un pochino ridimensionato. Lo Smer di Fico ha preso comunque più voti rispetto al 2019, mentre il partito di Pellegrini, Hlas, ha avuto un risultato molto modesto: entrambi esponenti del sovranismo di sinistra, al momento questi due partiti, nel conteggio del Parlamento europeo, risultano tra i non iscritti, in quanto sono stati sospesi dalla famiglia europea ed europeista dei socialisti. La retorica anti europea, che si somma a uno slancio filorusso che in Slovacchia è evidentemente presente, si è però piazzata al terzo posto, con Republika, un partito di estrema destra esplicitamente putiniano che avrà due seggi a Strasburgo e che è in quel centinaio di non iscritti da cui le destre estreme vorrebbero attingere per contrastare l’asse europeista su cui si regge ancora l’Ue.

La spia russa lettone non ha più un seggio. Tatjana Ždanoka, che ha sempre risposto alle accuse di spionaggio per la Russia dicendo “sì, certo che sono un’agente, ma un’agente di pace”, non è stata riconfermata al Parlamento europeo, a differenza di quel che è accaduto con il capolista dell’AfD tedesca, Maximilian Krah, che nonostante le accuse di spionaggio, l’arresto di un suo assistente e la sospensione dalla campagna elettorale andrà a Strasburgo. Invece il partito di Ždanoka, che rappresenta la minoranza russa in Lettonia, ha perso il suo unico seggio. Ždanoka ha 73 anni, è europarlamentare dal 2004 e le molte accuse che le sono state rivolte in passato sono state confermate a gennaio da un’inchiesta di Insider e di Re:Baltica, che ha documentato tutti gli scambi di informazioni tra Ždanoka e l’Fsb russo. Un esempio: nel 2014, quando ci furono le proteste europeiste a Kyiv e l’allora presidente Yanukovych non era ancora fuggito, l’EuroParlamento inviò una delegazione per parlare con il presidente ucraino e convincerlo a firmare l’accordo di integrazione con l’Ue. In quella delegazione c’era anche Ždanoka, che in seguito non consegnò alcun resoconto al Parlamento europeo ma in compenso spedì un dossier al suo contatto nell’Fsb, in cui diceva: “Non sarà una protesta facile da dissipare”. Ma la politica più chiacchierata dei Paesi baltici, che sono i più determinati a difendere e integrare l’Ucraina, è la premier estone Kaja Kallas: il suo partito liberale, soprannominato il partito dello scoiattolo, è arrivato terzo – per la prima volta il partito conservatore è arrivato primo – ma lei è considerata una candidata molto forte dei liberali europei un po’ acciaccati per un “top job” della Commissione: l’Alto rappresentante per la Politica estera. Se von der Leyen dovesse essere confermata alla guida della Commissione, il Ppe non potrebbe ambire a un altro ruolo apicale, cosa che aprirebbe la strada a Kallas, che non fa più alcun mistero di essere interessata a guidare la diplomazia europea in particolare nella difesa necessaria e a lungo termine dall’aggressione russa.

E’ questione di sicurezza, di ambizione, di consapevolezza. Il premio Nobel polacco Czeslaw Milosz si meravigliò molto quando vide che la traduzione francese del suo bellissimo “Rodzinna Europa” (Europa famigliare) era stata pubblicata con il titolo “Une autre Europe”, un’altra Europa. In Italia uscì come “La mia Europa” e durante il suo discorso a Stoccolma nel 1980 Milosz disse: “Non v’è dubbio che esistano due Europe e che a noi, abitanti della seconda, sia toccato in sorte di discendere nel ‘cuore di tenebra’ del XX secolo”. Oggi chissà cosa direbbe a sentire tanti battiti provenire da quel confine resistente, deciso, pronto a rifare tutto, per la prima e per la seconda Europa, guardando un po’ più a est, dove l’europeismo della libertà e della convivenza si vede bene.