Due genitori che hanno fatto della loro vita il deserto, dieci anni senza vederli. Il microscopio usato dall’autore per cambiare il punto di osservazione, con cui andare avanti e indietro nel tempo di un dolore famigliare silenzioso, perché isolato

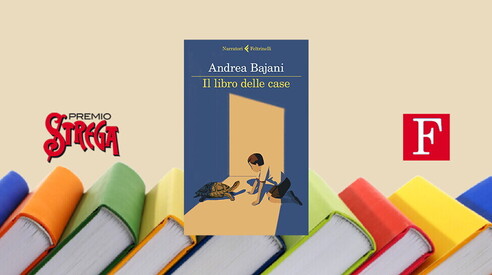

“Non ci sono libri belli se non quelli che sono stati a lungo contemplati”. Ho letto questa frase in uno scritto di Lalla Romano, è di un filosofo francese a cui lei si riferisce spesso, Joseph Joubert, ma è evidente che la contemplazione riguarda tutti i suoi romanzi. Le parole scelte, una per una, il ritmo delle frasi, la verità poetica che precede e viene esaltata dalla verità di quel che si è vissuto. Quando ho letto il romanzo di Andrea Bajani, L’anniversario, appena uscito per Feltrinelli e già molto letto, amato, discusso, sottolineato (un’amica mi ha scritto: ho appena finito di leggere, devo assolutamente fumare una sigaretta), ho pensato che dev’essere stato un libro a lungo contemplato, forse da sempre contemplato.

Un libro a cui l’autore ha girato intorno chissà per quanto tempo prima di arrivare a scegliere questa forma diretta, “scandalosamente calma”, come ha scritto Carrère dopo averlo letto, con un distacco talmente intimo da farmi immaginare un uomo adulto, una specie di gigante con in mano un grande microscopio dal quale osserva, dall’esterno ma trapassando il tetto e i muri con lo sguardo, la casa in cui non è più tornato da dieci anni. La casa dei suoi genitori, con il padre e la madre sempre lì dentro, a muoversi tra le stanze, tra passato e presente: la tavola apparecchiata, la tavola sparecchiata, il telefono dietro la porta, la tavola rovesciata dall’urto della violenza. La distanza che offre il microscopio è quella del tempo, ma è una scelta della scrittura quella di prendere una materia incandescente (la liberazione da una famiglia, un padre e una madre uniti nel vortice oscuro del carnefice e della vittima, che ha fatto troppo male in modi pesanti e sottili, la decisione di non tornare mai più e di cambiare numero di telefono, vita, continente), tenere fra le mani questo nucleo infuocato e raffreddarlo con le parole, senza mai sottrarsi all’epica del male quotidiano.

Non ci sono libri belli se non quelli che sono stati a lungo contemplati e che fanno sentire la loro necessità (la necessità però non ha a che fare con l’urgenza, non è mai il caso di usare questa parola per un libro): Andrea Bajani ha usato il microscopio per cambiare il punto di osservazione con cui andare avanti e indietro nel tempo di un dolore famigliare silenzioso perché isolato: concentrato in un regime autoritario fondato, in un modo cupo e distorto, sullo stare insieme, chiusi dentro, dipendenti dall’umore, dalle provocazioni e dagli scoppi d’ira di un uomo, padre, marito. Che però non è il protagonista di questa storia.

“Scorporare mia madre da mio padre significa, letteralmente, sottrarla all’invasione in cui la figura di mio padre si è imposta sistematicamente al nostro immaginario, bruciandoci la retina con la fiamma ossidrica dell’affermazione vittimaria di sé, e compromettendo senza rimedio la visione. Lasciando cioè al buio tutto ciò che lui non era. Prima fra tutti lei, già predisposta a scomparire. Se c’è pietà filiale, in me, è la spietatezza di questo tentativo di sottrazione al buio, l’atto crudele di portarla in piena luce”. La madre, la vittima, la donna che ha passato tanti anni a non esistere e di cui il figlio non riesce nemmeno a visualizzare la presenza in cucina, lo spazio che le era assegnato come regola sociale e anche di più, come regola esistenziale.

E’ lei adesso, attraverso il romanzo di un figlio, a prendere tutto lo spazio di un’assenza. Assenza di forza, di personalità, di vitalità, di parole, di gesti, di ribellione. Ha sempre lavato i piatti, apparecchiato, cucinato, aperto l’anta del frigo, caricato e vuotato la lavatrice, steso i panni, ma è impossibile perfino ricordarlo, ricordare la sua figura che si muove in cucina. “Invece mi è molto facile visualizzare l’assenza di mio padre davanti al lavello, so che non ha lavato i piatti, che non ha cucinato”. Leggere il romanzo di Bajani fa immaginare di essere seduti in una poltrona a teatro, a guardare un telefono fisso dietro la porta della cucina, un telefono che ha il permesso di squillare solo sporadicamente, e guardare sullo stesso palco un padre che prende a pugni il figlio con una figura opaca sullo sfondo. Però adesso il padre è al buio e il corpo che si sottrae è illuminato dalla letteratura: il corpo della madre, che non c’è, pur essendoci sempre, ma mai nitido, mai in azione; per timidezza, per paura, per ineluttabilità di una volontaria negazione di sé.

E di nuovo penso a Lalla Romano, vicina al mondo di Andrea Bajani non solo geograficamente, quando scrive di che cos’è la pietà in letteratura: la pietà può arrivare soltanto dalla spietatezza. E l’amore, per essere vero amore, deve essere “freddo”.

La spietatezza verso questa madre incredibilmente protagonista a cui Bajani gira intorno come Lalla Romano girava intorno a suo figlio ne Le parole tra noi leggere (una montagna da scalare, vicinissima eppure inaccessibile, intima ma lontana), è un atto di verità poetica ed è un atto di spietato amore.

Contiene, nelle parole precise, scarne, acuminate, una speciale forma di tenerezza per una donna che ha profondamente abdicato alla vita e anche a qualche lampo di felicità (magnifico il racconto dell’intermezzo da cassiera part-time in un piccolo supermercato, l’unico periodo in cui il volto della madre è diventato un volto diverso, con dentro una vitalità che non si scaricava del tutto nemmeno davanti alla soglia di casa, mentre lo sostituiva con la versione domestica, la moglie casalinga che a fine giornata ascolta quello che è successo agli altri).

L’anniversario è realmente un anniversario: dieci anni dal giorno in cui “ho visto i miei genitori per l’ultima volta”. I dieci anni migliori della vita. E finalmente la possibilità di scrivere, dopo avere a lungo contemplato quella figura opaca, invisibile, inesistente che adesso prende un immenso spazio, nel bene e nel male e soprattutto nel limbo, grazie alle parole dure di un figlio che accende, nel teatro delle pagine, il cono di luce direttamente su di lei. Come non ha mai fatto nessuno, nemmeno il marito durante i suoi accessi d’ira o in quei pomeriggi di sabato in cui la “portava” a passeggio. Si sente, fra le pagine, il tuono della violenza che è esplosa e anche di quella che non esploderà mai più. Si sentono la rabbia, si sente la paura, lo strazio e la ribellione dei figli (non della madre! La madre non ha mai paura). Si sente il rumore delle cose rotte, della lente degli occhiali frantumata, della porta dell’armadio nel momento in cui viene sventrata, e del lampadario mentre crolla a terra. Si sente anche la possibilità della violenza nelle dita di chi scrive, che è poi un desiderio di rinascita, e infine di fuga. Si sente perché si legge, perché il ritmo delle frasi lo racconta, la scelta delle parole, “nelle porzioni non ancora compromesse” è come un coltello che affonda la sua lama in qualcosa di estremo e morbido, rendendolo sopportabile.

“Quando stava per morire, mia sorella disse a un’amica che io vivevo in modo troppo passionale per poter sopportare la vita; lei tuttavia era sicura che io avrei accettato la morte quando l’avessi raccontata. Io non temo il vissuto nel romanzo: la vita, quale ci viene rivelata dalla scrittura, non ci ferisce più, non ci offende. E’ irrecusabile. La crudeltà dell’arte è innocente e riscatta l’indecenza della vita”. Di nuovo Lalla Romano.

Non volendo rivelare troppo di quel che accade in questo romanzo di Bajani, prendo a prestito le parole che più si avvicinano all’idea di libro che ha scritto, riscattando l’indecenza della vita e rendendo accettabile quello che non può esserlo: la violenza insostenibile di chi ha bisogno di spaventare per sentirsi amato e perfino la silenziosa complicità di chi a questa violenza ha risposto per tutta la vita soltanto con l’anestesia del sé.

“Quanto a mia madre, il non avere paura di lui le garantiva una zona franca di infelicità imperturbabile. Per questo, come ho già detto, mia madre era più forte di mio padre, e in fondo vinse la partita su di lui. E perse quella con la vita. Mio padre fece polvere e rottami di ogni legame familiare e non. Trasformò la vita di sua moglie in un deserto senza vita all’orizzonte. Solo che lei era l’unica in grado di abitarlo, quel deserto, l’unica che aveva espresso una rinuncia così totale, così definitiva, a tutto”. Ecco il capovolgimento, ecco dove le forze si scambiano di posto, in cambio della rinuncia a tutto.

Questo tutto comprende anche i propri genitori e i propri figli, la loro protezione, la beatitudine offerta dal guardarli crescere, il miracolo dell’avere un giorno dei nipoti, dei legami carnali e profondi, qualcosa da raccontare, qualcosa da insegnare perfino, qualcosa che possa venire ricordato in una vita di donna. Nella rinuncia a tutto, si inserisce la rinuncia alle telefonate con il figlio adulto non in presenza del padre. Anche il racconto di queste telefonate è un cono di luce nel buio: una donna dietro la porta della cucina che risponde al telefono.

“Chiamare e intuire in un istante che mia madre era sola in casa era una sorpresa, e la sua voce che pronunciava il mio nome in quel contesto resta a tutt’oggi l’intimità maggiore che ricordi, un timbro che coincideva con un barlume di materno in lei e in me con qualcosa di filiale. Lo capivo dal tono con cui pronunciava il mio nome, come se mi avesse incontrato per caso e fosse contenta di avermi lì di fronte. Come se fra le tante speranze messe via c’era stata forse, sì, anche quella di sentirmi, ma quella non l’aveva soffocata, o non era ancora morta (…) Si sarebbe potuto dire, sentendoci da fuori, ‘ecco un figlio che parla con la madre’”.

Questo piccolo gesto di autonomia, come l’intermezzo lavorativo al supermarket, viene cancellato per non generare tensione in casa, ma Bajani ha trovato le parole per far uscire dall’ombra e far esistere per sempre la voce di una madre che parla con suo figlio, seppur per poco. E’ questa la spietatezza che contiene la pietà.