Certo che dobbiamo preoccuparci per le minacce dall’America. Ma per quanti danni collaterali possa fare, Trump finirà per punire se stesso. Da Hoover a Lighthizer, la storia insegna

I dazi? Che volete che siano? Venezia e Genova si contendevano il Mediterraneo all’epoca dei dazi, mentre Firenze si arricchiva e si abbelliva facendo pagare pegno sia a Roma sia a Milano. Allora, quando l’Italia era una superpotenza, quando le repubbliche marinare, i comuni, le signorie, con l’oro e i commerci risollevavano le sorti dello stivale. Oggi, tra apocalittici e inguaribili ottimisti, prevale un misto di rassegnazione e spirito di adattamento. Non prendetelo per il solito cinismo degli italiani che ne hanno viste, fatte e superate di tutti i tipi e colori. Siamo solo l’undicesimo partner commerciale degli Stati Uniti, il made in Italy è appena il 2,4 per cento di tutto quello che lo zio Sam compra dall’estero, dai cappellini rossi con su scritto MAGA (fatti in Cina) alle automobili (costruite in Giappone e Germania). Perché Donald Trump dovrebbe prender di petto anche noi? Quando lo ha fatto durante il suo primo mandato non è successo nulla di grave, le esportazioni verso gli Usa sono cresciute (un vero boom con Joe Biden). E poi c’è l’amico americano; è vero, Elon Musk avrà un incarico a metà tra la spending review di Carlo Cottarelli nel 2014 e quello di Gianfranco Rotondi nel 2011, ma lui è un’altra cosa, finché dura. Con i dazi doganali torniamo al Medioevo? Il povero Jacques Le Goff ha passato una vita a smentire tra i fumi della sua pipa il convincimento che quell’èra di mezzo tra il classicismo e il rinascimento fosse il regno delle tenebre. Non gli hanno creduto in molti, quando lo si incontrava il suo sguardo acuto e pacioso prendeva una luce malinconica. Ma un tuffo senza pregiudizi nella storia può mostrarci che i commerci hanno sempre avuto la meglio: principi, re, dittatori, con tutta la loro volontà di potenza, sono stati al laccio di mercanti e banchieri. La rivoluzione commerciale è la culla della civiltà moderna, la cornucopia della prosperità italiana e olandese, le terre più ricche al mondo tra il 1400 e il 1700 insieme alla Cina dei Ming, che favorì la classe dei mercanti. La stessa rivoluzione industriale non fu forse nutrita dalla Compagnia britannica delle Indie orientali? Quante speranze, quante illusioni si accavallano nelle nostre menti, e quanti timori.

Siamo solo l’undicesimo partner commerciale degli Stati Uniti, il made in Italy è appena il 2,4 per cento di tutto quello che comprano dall’estero

Dal burro ai cannoni

Il capitalismo comincia a ruggire in tutto il mondo e dal 1853 al 1872 il volume degli scambi aumenta del 4,3 per cento l’anno, il prodotto lordo segue con il 3,7 per cento. Fino alla vigilia della Prima guerra mondiale commercio e pil crescono annualmente attorno al 3,5 per cento, con un ritmo un po’ maggiore ai primi del Novecento. Dal 1913 al 1950, l’èra dei nazionalismi, del protezionismo e delle guerre mondiali, c’è il crollo: il commercio sale appena dello 0,5 per cento, il prodotto lordo meno del 2 per cento. Al contrario, quella che viene considerata l’età dell’oro, dal 1950 alla crisi petrolifera del 1973, vede un commercio che corre al 9,4 per cento e un prodotto mondiale al 5,3 per cento. Negli anni 80 e 90, il ventennio della grande globalizzazione, un commercio sempre più libero fa da locomotiva all’espansione anche nel Terzo mondo. La crisi del 2008 interrompe la corsa, finché, dopo una rapida ripresa, arriva la pandemia e le porte cominciano a chiudersi. Il Center for Economic Policy Research ha elaborato un suo osservatorio sul commercio internazionale e ha calcolato che tra il 2009 e il 2018 sono state messe in opera ben 12 mila politiche commerciali protezionistiche. Le più comuni e più diffuse sono quelle monetarie.

Quella che viene considerata l’età dell’oro, dal ’50 al ’73, vede un commercio che corre al 9,4 per cento e un prodotto mondiale al 5,3 per cento

La tariffa è il prezzo di determinati beni o servizi, stabilito non dal mercato, ma da autorità pubbliche, imprese in condizioni di monopolio (le tariffe ferroviarie o il roaming telefonico), produttori vincolati da particolari accordi (per esempio i noli), contratti collettivi, ordini professionali. Il dazio doganale è una vera e propria tassa che uno stato impone sulle merci importate o esportate. In genere la percentuale da pagare si calcola in rapporto al valore del prodotto, molto spesso viene stabilita in base a criteri politici, come nel caso americano. Ma ci sono altre barriere, forse persino più insidiose perché più subdole. Si annidano in tutta quella miriade di misure, tecniche, politiche, istituzionali, legali, inventate perché non passi lo straniero. Il nazionalismo economico diventa così l’anticamera di quello politico e di quello militare. Prima il burro poi i cannoni. Dobbiamo preoccuparci, noi esegeti della libera mercatura? Certo che sì, dobbiamo preoccuparci eccome, ma con la convinzione, fondata sul passato e confermata dal presente, che per quanti danni diretti e collaterali potrà combinare, Trump finirà punitor di se stesso come successe negli anni 30 del secolo scorso. Gli Stati Uniti sono sempre stati meno aperti al commercio internazionale della Gran Bretagna e dell’Europa occidentale, ma quando poi hanno voluto chiudere la porta sono precipitati in una lunga depressione trascinando con sé il resto del mondo.

Non solo tariffe e dogane: barriere più insidiose perché più subdole si annidano in una miriade di misure, tecniche, politiche, istituzionali, legali

Le rovine di Hoover

Era il 1929, la borsa tra il 24 ottobre e il 29 ottobre, il giovedì nero e il martedì nero, continuò a rotolare, una palla di neve che giorno dopo giorno diventava una valanga. La crisi divenne panico e poi vera e propria catastrofe non solo finanziaria, ma economica a tutto campo: in meno di tre anni la produzione cadde del 46 per cento, dodici milioni di americani restarono senza lavoro. La colpa non fu solo degli squali di Wall Street. Reed Smoot, senatore repubblicano, presidente della Commissione finanze del Senato americano, era convinto che la ricetta per contrastare la recessione e per restituire all’America lavoro e benessere, fosse costituita da dazi e protezionismo. Grazie all’appoggio dell’influente deputato Willis C. Hawley, riuscì così a emanare nel giugno 1930 il provvedimento noto con i nomi dei due principali sostenitori, ratificato dall’allora presidente Herbert Hoover, nonostante l’appello di oltre mille economisti a non firmarlo. Nel giro di una notte provocò un aumento dei dazi del 60 per cento su oltre ventimila prodotti stranieri, in alcuni casi quadruplicandoli. Scattò una catena di ritorsioni, innescando una guerra commerciale con Canada, Francia, Impero britannico e Germania. Nel giro di tre anni le importazioni degli Stati Uniti crollarono del 66 per cento e le esportazioni del 61 per cento. Il tasso di disoccupazione passò dall’8 per cento al 25 per cento. Trump come Hoover? Entrambi in fondo erano due “poveri con i soldi”, anche se il primo li ha fatti con la speculazione edilizia e l’altro con le miniere come geologo e ingegnere. Entrambi se la sono presa con gli immigrati soprattutto latinos. Hoover organizzò una deportazione di massa di messicani, si stima circa due milioni, quasi metà dei quali nati negli Stati Uniti. In politica estera era per il non intervento nelle crisi internazionali. Simpatizzava per Mussolini e quando era segretario al commercio con le presidenze Harding e Coolidge favorì il prestito della Banca Morgan e gli investimenti americani in Italia nel 1929 ammontavano a 66,5 miliardi di dollari.

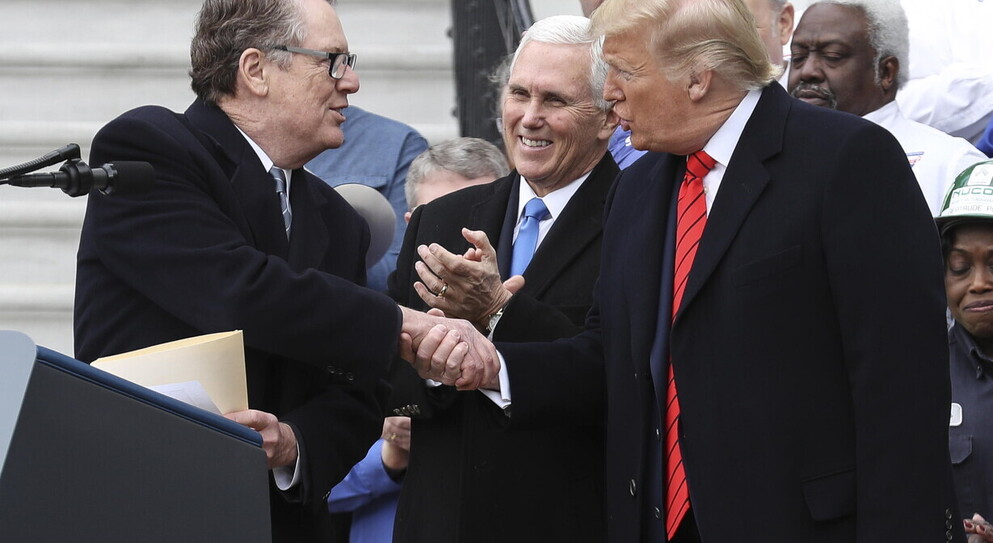

La dottrina Lighthizer

Chi vuol ricordare più Hoover? Nemmeno l’alfiere del neoprotezionismo che potrebbe diventare zar del commercio estero americano: Robert Emmet Lighthizer. Non è un giovanotto, ha da poco compiuto 77 anni, viene dall’Ohio, padre medico, di mestiere ha fatto l’avvocato, però si è buttato presto in politica, con i repubblicani: non aveva trent’anni quando ha cominciato a lavorare per Bob Dole, senatore del Kansas, eroe di guerra (ben tre medaglie), tenente sul fronte italiano dove fu ferito nel 1945, un pezzo grosso del partito. Nel 1983 Lighthizer diventa il vice rappresentante per il commercio nell’amministrazione Reagan e lì si fa le ossa ingaggiando un braccio di ferro con il Giappone. La sua idea di fondo è creare un cerchio protettore attorno agli Stati Uniti, come aveva fatto Richard Nixon quando aveva abbandonato gli accordi di Bretton Woods nel ferragosto 1971. Ma anziché svalutare il dollaro Lighthizer pensava che fosse più efficace imporre una sovrattassa sulle importazioni. Non riuscì a fermare l’“invasione” delle vetture nipponiche tanto che George Bush padre ne era ancora ossessionato, né ad aiutare l’auto made in Usa: la Chrysler sull’orlo della bancarotta venne offerta da Lee Iacocca alla Fiat che allora, sbagliando, rifiutò. Cesare Romiti non parlava inglese. Il fire ring, l’anello di fuoco, è rimasta un’idea fissa riproposta nel 2017 a Trump che l’ha subito abbracciata varando un dettagliato elenco di prodotti da penalizzare. “Nessun commercio è libero”, così è intitolato il libro di Lighthizer. Le sue ossessioni sono tre: il Nafta, l’accordo di libero scambio con Canada e Messico voluto da Bush e completato da Bill Clinton, l’Organizzazione mondiale per il commercio nata nel 1995 e l’adesione della Cina nel 2001 sancita da Bush figlio. Due presidenti repubblicani e uno democratico accomunati da un unico peccato, ma Lighthizer è trasversale: la sua idea di proteggere il made in Usa lo accomuna spesso ai sindacati e lo allontana dalla linea liberista che era stata maggioritaria nel big business fin dal secondo dopoguerra.

Torna la dottrina di Robert Lighthizer? 77 anni, cominciò con Bob Dole, poi Reagan. “Nessun commercio è libero”, titola il suo libro

Produrre in casa, adesso diventa un valore anche se i consumatori debbono pagare di più per beni che sarebbe a buon mercato importare. E’ una delle contraddizioni della politica trumpiana: favorito elettoralmente dalla paura dell’inflazione, The Donald segue una politica inflazionistica. I dazi imposti nel primo mandato seguendo la dottrina Lighthizer per quanto consistenti e diffusi sono stati contrastati dall’onda lunga dell’inflazione zero grazie a una politica monetaria espansiva e ai prodotti esteri, soprattutto asiatici, a buon mercato. Oggi entrambi i vantaggi si sono esauriti. Dazi o non dazi, è continuata senza sosta la de-industrializzazione americana: l’occupazione nella manifattura è scesa ad appena l’8 per cento della forza lavoro, una tendenza che va avanti dal 1950 e che nulla ha potuto fermare, nemmeno i massicci sostegni varati da Biden. Non servirà neppure abolire il deficit commerciale con la Cina, altra ossessione di Lighthizer, come dimostra uno studio di Robert Lawrence della università di Harvard. Non solo, gli stessi paesi asiatici, a mano a mano che diventano più affluenti vedono aumentare la quota dei servizi nel prodotto lordo rispetto alla manifattura. Questo non elimina la possibilità di sostenere la produzione domestica in alcuni settori rispetto ad altri, ma la dottrina Lighthizer non funziona se l’obiettivo è fare in casa tutto quel che si può per rafforzare l’economia domestica. Se invece il vero scopo è colpire politicamente gli altri paesi, allora suona un’altra musica, con il rischio che diventi una marcia funebre come quella suonata da Herbert Hoover. Lo scontro è davvero a tutto campo e “l’Europa è peggio della Cina”, sostiene Lighthizer. Trump lo appoggia e annuncia un’offensiva “occhio per occhio dente per dente” con il Vecchio Continente. In ballo non c’è solo l’auto tedesca, il vino francese o il Parmesan italiano.

La guerra dei cieli

Un ritorno di fiamma attraversa anche i giganti dell’aria. Airbus è il numero uno al mondo, Boeing è nei pasticci tra motori e pezzi di ricambio. La singolar tenzone è una soap opera cominciata quarant’anni fa quando l’ex astronauta Frank Borman, divenuto presidente della Eastern Airlines, decide di acquistare una cinquantina di A300. Borman non ha i quattrini e Airbus con un complesso schema finanziario, fornisce gli aerei, il denaro per acquistarli e incentivi per il loro mantenimento. I costruttori americani, furiosi, accusano di dumping il consorzio (Airbus diventerà solo nel 2000 un’azienda di diritto europeo) e la Boeing sferra una vera e propria guerra dei prezzi alla quale Airbus reagisce prontamente. Tutto ciò mette sotto tensione le finanze della compagnia americana che deve pur sempre rendere conto ai propri azionisti mentre ad Airbus basta convincere i governi dei quattro paesi (oltre a Francia, Germania e Spagna allora c’era anche la Gran Bretagna). L’anomalia esiste, sia chiaro, ma gli europei replicano che anche Boeing ha usufruito di consistenti aiuti del governo, non solo quelli politici per vendere gli aerei, non solo le commesse della difesa, ma anche sostanziosi sostegni per ricerca e sviluppo le cui spese sono di fatto sostenute dal contribuente americano. La guerra della propaganda arriva al punto da paga società di consulenza per fare le bucce all’avversario.

La singolar tenzone tra Airbus e Boeing, compagnia che, dicono gli europei, ha usufruito di consistenti aiuti del governo americano

Uno studio della Gellman research, finanziato dalla Boeing nel 1990, ha calcolato che i governi britannico, tedesco e francese hanno dato ad Airbus 13,5 miliardi di dollari. I tedeschi hanno contribuito per il 58,9 per cento, i francesi per il 25 e gli inglesi per il 16 per cento. Soltanto mezzo miliardo di dollari è stato restituito. Dal canto loro, Boeing e McDonnell Douglas – secondo una ricerca commissionata da Airbus – hanno ricevuto, nello stesso periodo, 23 miliardi di dollari di aiuti diretti e indiretti da parte del governo Usa (il 45 per cento dei quali destinati a ricerca e sviluppo, il 20 per cento attraverso i sussidi per contratti della difesa). Miliardo più o miliardo meno, una cosa è certa: l’industria aeronautica è stata sovvenzionata dai governi in entrambe le sponde dell’Atlantico, direttamente in Europa, più indirettamente negli Stati Uniti. La questione si fa politicamente esplosiva negli Stati Uniti, durante la campagna elettorale del 1992. L’estrema destra repubblicana, guidata da Pat Buchanan attacca gli europei. Il candidato democratico Bill Clinton promette di difendere e rilanciare il primato tecnologico e industriale, America first. Airbus-Boeing diventa un dossier dei negoziati sul tavolo nuovo di zecca dell’Omc. Si raggiunge un compromesso, ma la guerra dei cieli non si ferma. Nel 2019 l’organizzazione internazionale stabilisce che gli aiuti europei sono illeciti e Trump ne approfitta per imporre dazi per 7,5 miliardi di dollari senza attendere che venga condannata anche la Boeing per gli aiuti americani. Ora il duello riprende, come nel romanzo di Joseph Conrad nessun codice d’onore metterà mai fine.

I peccatori europei

Airbus è un campione europeo che spesso viene preso ad esempio da chi ritiene che occorra una politica industriale per far nascere e crescere tanti altri colossi in grado di sfidare l’America e la Cina. Uno, dieci, cento Airbus. Il rapporto di Enrico Letta parla di “protezione e non protezionismo”, ma sembra un esercizio dialettico. Il rapporto Draghi sostiene una politica industriale che faccia nascere dei campioni europei in grado di sfidare i colossi americani e cinesi. Ursula von der Leyen ha parlato di “un’Europa che protegge”. Sta prevalendo quella che il premio per l’economia Maurice Allais ha chiamato la “préférence européenne”, cioè il sostegno esplicito alle imprese dell’Ue. Gli aiuti alle vetture elettriche rientrano in questa strategia, soprattutto nella variante francese che privilegia i costruttori europei rispetto a quelli asiatici o americani. Il bersaglio è l’industria cinese, ma non solo. Trump ha messo sott’accusa anche Stellantis nonostante la Chrysler sia americana e produca negli States. L’Italia ha varato incentivi a tutto campo che di fatto hanno favorito tutti i produttori, ma s’appresta a cambiare linea e a finanziare chi produce sul territorio nazionale; oggi è solo Stellantis, ma il governo sta facendo del tutto per far arrivare anche altre imprese, perfino quelle cinesi. L’obiettivo è difendere i posti di lavoro nell’intera filiera dell’automotive e in particolare la componentistica. Il ministero dell’industria si chiama del made in Italy e il ministro dell’agricoltura sollecitato dalla Coldiretti è impegnato nella sua battaglia del grano “tutto italiano” o del latte munto solo nelle italiche stalle. La politica agricola europea è sempre stata fortemente protezionistica, ma ormai la protezione diventa nazionale, regionale, locale; chi più ne ha più protegga.

La Sinistra dei dazi

L’Italia non è mai stata indenne dal contagio. Anzi. Tra il 1888 e il 1892 scoppia la “guerra delle tariffe” con la Francia principale partner commerciale. Il governo della Sinistra storica, guidata da Francesco Crispi, introduce un elenco di merci, beni e prodotti della natura soggetti a imposte doganali. Vengono aumentati in misura notevole i dazi sul grano e sullo zucchero, ma anche su vari prodotti industriali, specialmente tessili, siderurgici, meccanici, chimici. In realtà, i rapporti con la Francia erano ai ferri corti dopo che il governo di Parigi aveva voluto colpire nel 1882 l’importazione di carni e di bestiame dall’Italia. Falliti alcuni sterili negoziati, entrambi i paesi impongono tariffe più elevate. Si rivela illusoria la convinzione che la Francia, nonostante i dissidi commerciali, non possa fare a meno di alcuni prodotti italiani, ritenuti indispensabili per i consumi e l’industria manifatturiera, per esempio le sete del Nord Italia e i vini meridionali. Le conseguenze sono più pesanti per l’economia italiana che per quella francese. I danni peggiori sono a carico dei produttori di vino, di olio, di agrumi dell’Italia meridionale, forti perdite subiscono pure piccoli e medi proprietari del Nord che commerciano in sete, riso, bestiame. Il valore complessivo dell’interscambio con la Francia si riduce a poco più di un terzo, solo in parte compensato dal contemporaneo incremento delle relazioni commerciali con i paesi dell’Europa centrale. Intanto l’Italia crispina cambia cavallo e sale su quel purosangue prussiano chiamato Bismarck. Un cavallo così bizzarro da disarcionare gli inesperti cavalieri. Un po’ come può accadere con Donald Trump.

La Sinistra storica in Italia fu campionessa di dazi, che cadono solo nel secondo Dopoguerra. Le barriere col Giappone scomparse negli anni 90

Solo nel dopoguerra con la progressiva integrazione europea cominciano a cadere dazi e tariffe, prima nel carbone e nell’acciaio, poi via via le altre barriere interne, sono rimaste a lungo le esterne. Quelle sulle auto giapponesi sono scomparse solo nei primi anni 90 del secolo scorso. Nel 1988 è stato siglato l’accordo di partenariato economico, il più grande mai negoziato dall’Ue. Anzi un doppio accordo firmato dall’Unione e dal Giappone: quello di partenariato strategico e quello di partenariato economico. Una svolta che apre la strada al Jefta (Japan Europe free trade agreement) esteso anche ad ambiente e immigrazione. Nel giro di sette anni sono scomparsi tutti i dazi sulle vetture costruite in Giappone e commercializzate in Europa; gli italiani sono corsi a comprarle più di francesi e tedeschi. Succederà anche con le auto cinesi, nonostante lo spirito dei tempi che tira in senso contrario.

Gli italici trumpiani

Detto che in media l’Italia potrebbe essere meno colpita direttamente, bisogna tenere conto che non siamo una monade senza porte né finestre. Il nostro principale partner commerciale è la Germania, vera bestia nera del trumpismo. The Donald si era già esercitato nella sua guerra commerciale durante il primo mandato, chi può fermarlo adesso? Il colpo più duro sarà sull’automobile cuore pulsante del Modell Deutschland e l’onda d’urto si scaricherà sulle fabbriche italiane che sono le principali fornitrici di componenti. L’Unioncamere dell’Emilia Romagna ha azzardato una stima delle perdite. In base alle vendite negli Stati Uniti i settori più a rischio saranno i macchinari sia meccanici sia elettrici, la produzione per reattori nucleari, caldaie, macchine, automobili, moto e trattori, combustibili, farmaceutica e via via con un effetto a macchia d’olio. Non tutte le regioni saranno investite nello stesso modo. Ma, vista anche la natura dell’export italiano negli States, la botta maggiore cadrà là dove è concentrata la manifattura, quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte. Se la vogliamo buttare in politica spicciola, sarebbe tre a uno a scapito della destra; Lombardia, Veneto e Piemonte infatti sono governate da coalizioni di destra. Due di loro sono saldamente in mano alla Lega.

Non si può fare a meno, allora, di ricordare che cosa ha detto Matteo Salvini, come ha salutato la vittoria di Trump. Si è presentato alla Camera indossando una cravatta rossa (rosso repubblicano) e ha esordito dichiarandosi “strafelice”; non solo, a suo avviso, dall’altra sponda dell’Atlantico arrivano “buone notizie per l’Italia”. Forse, ma non per la Lombardia e il Veneto. Eppure il “capitano” insiste: “Negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro!”. Forse negli States, qui il buonsenso se ne sta acquattato per paura del nuovo senso comune. Ma Salvini non si fa imbrogliare facilmente. E affronta di petto la questione dell’automobile. La colpa della crisi non è di Trump, è della “eclatante imbecillità ambientale, economica e sociale dell’Unione europea”. E i dazi? Qui cade il silenzio leghista, il più imbarazzante di ogni silenzio. La Lega è la madrina di tutte le chiusure, nazionali, regionali, comunali. Eppure là dove prende i voti lavorano agricoltori, artigiani e imprenditori che vogliono vendere in tutto il mondo e comprare da tutto il mondo a prezzi più bassi possibili. Protezione dagli altri e libertà per se stessi? Ma a questo punto entra in scena il paradigma Totò: “Ccà nisciun è fess”.