I giovani non vedono alcun futuro e la classe politica cancella il proprio passato. È compito degli storici di professione accorciare la distanza che li separa dalla società, riempire il vuoto che separa le aule universitarie dalle piazze. Rimedi possibili

Viviamo in un eterno presente, incapaci di immaginare il futuro, dunque inclini a dimenticare il passato. Il sociologo e storico francese François Hartog ha coniato un paio di decenni fa il termine “presentismo” per indicare il “regime di storicità” più caratteristico dei nostri tempi. L’esperienza contemporanea di “un presente perpetuo, impercettibile e quasi immobile che cerca, nonostante tutto, di produrre per se stesso il proprio tempo storico”, ha alimentato (e legittimato), secondo Hartog, l’inconfessabile desiderio della società contemporanea di liberarsi dal peso del passato.

La dimensione dell’immediatezza sembra l’unica sulla quale vale la pena investire, addirittura l’unica in cui sia possibile concepire l’esistenza umana. L’innovazione tecnologica e la ricerca di profitti immediati rendono sempre più rapidamente obsoleti gli uomini e le cose; i media producono, consumano, e riciclano un numero sempre crescente di parole, immagini ed eventi con un velocità sinora inimmaginabile; la paura della disoccupazione riduce, fino quasi ad annullare, l’orizzonte di attesa delle nuove generazioni, cresciute per l’appunto in una sorta di presente permanente nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono.

Come se non bastasse, alla crisi occupazionale ed economica si sono aggiunte le crisi pandemica e climatica, e il fantasma dell’intelligenza artificiale: le nuove generazioni, quelle nate negli ultimi venti anni, sono cresciute insieme all’idea di crisi; probabilmente, scrive Franco Benigno nel pamphlet intitolato La Storia al tempo dell’oggi (il Mulino), neppure la percepiscono come tale. Di certo non la usano come categoria interpretativa del presente, e tantomeno del passato, non fosse altro perché non hanno conosciuto una prospettiva diversa da questa. Quella che si è persa è proprio l’idea di sviluppo, ovvero una concezione del progresso basato sull’avanzamento economico e scientifico-tecnologico, l’idea che ha accompagnato le generazioni cresciute nella seconda metà del Novecento.

Lo studio della Storia non poteva non risentire di questo radicale cambio di paradigma. Se non c’è futuro, o meglio se il futuro è peggiore del presente, diventa anche difficile pensare al passato come una catena di eventi tra loro connessi, disposti in un unico senso progressivo rivolto al domani. A un tempo disposto in senso lineare si è venuta così affiancando e contrapponendo, scrive Benigno, una storia agnostica, emotiva, incentrata sul ritorno ciclico, anzi sul cosiddetto dramma dell’eterno ritorno. Alla Storia come studio della complessità del passato si è sostituita una dittatura della memoria storica, lo dice bene Renato Moro nel suo Il senso del passato nel XXI secolo: una storia senza storici?, appena pubblicato nell’ultimo numero della rivista “Mondo contemporaneo”. I testimoni diretti dei fatti sembrano essere gli unici autorizzati a poter dire cosa veramente è accaduto nel passato. Il racconto in prima persona diventa l’unica fonte di legittimazione del racconto storico perché alla ricercata obiettività della scienza storica si sostituisce sempre più spesso il primato delle sensazioni individuali. Il fuoco della ricostruzione del passato diventa la ricerca del trauma, un fatto drammatico in grado di trasformare il mondo, non perché costituisca la necessaria tappa di un percorso prestabilito ma perché incide drammaticamente sulla vita della gente.

A un tempo disposto in senso lineare si è venuta contrapponendo una storia agnostica, emotiva, incentrata sul ritorno ciclico

La comprensione di un fenomeno intellettualmente complesso cede così il passo all’identificazione, a un processo emotivo di immedesimazione. Non è un caso se in tempi recenti abbiamo assistito, in Italia come in Francia e nel resto d’Europa a una proliferazione delle giornate della memoria, “straordinaria e patologica” proliferazione, scrive Moro.

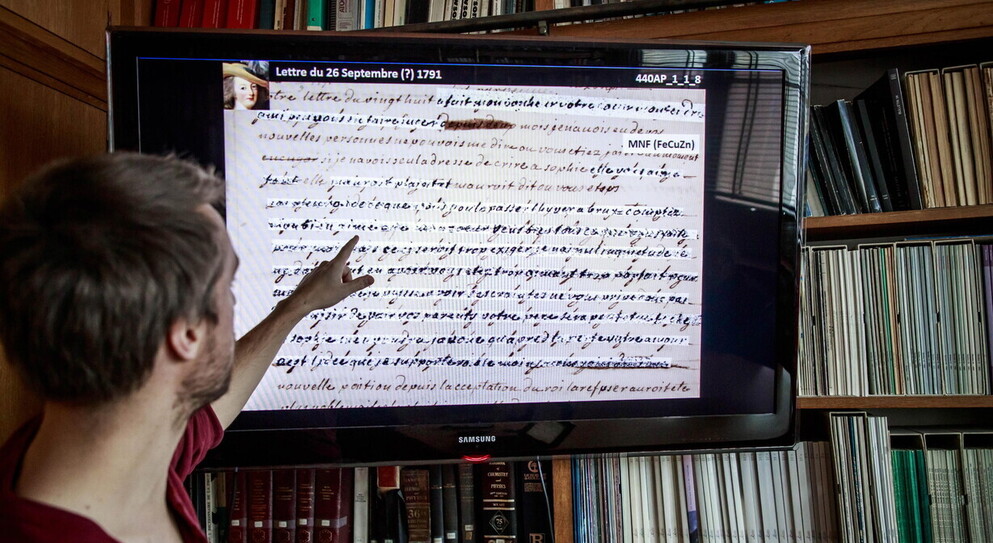

Se la testimonianza diretta conta più delle fonti interpretate alla luce di una conoscenza approfondita del passato, se le emozioni e l’empatia verso il passato contano più del rigore scientifico e filologico, non c’è più bisogno di storici professionisti. La Storia come disciplina si democratizza. Chiunque o quasi, questa la denuncia di Benigno, può raccogliere la voce del testimone oculare, l’unico in grado di raccontare come sono andate davvero le cose. La Storia in questo modo si consegna ai professionisti dei media, giornalisti, commentatori, divulgatori.

Lo storicismo è in crisi, dice Benigno. Gli storici reagiscono alla dittatura delle emozioni provando a raccontare il passato attraverso il filtro delle proprie emozioni, narrando il passato in prima persona, capovolgendo il paradigma oggettivistico del positivismo ottocentesco. Il rischio è quello di una tirannide dell’io, lo segnalava qualche tempo fa anche Enzo Traverso in un bel libro pubblicato da Laterza: il rischio di sovrapporre l’io all’oggetto della ricerca storica, mettendo così a repentaglio il necessario distacco critico proprio dello storico di mestiere.

Lo storicismo è in crisi ma c’è anche chi sottolinea gli effetti nefasti dell’egemonia esercitata dal paradigma storicista nella cultura novecentesca

C’è invece chi sottolinea gli effetti nefasti dell’egemonia esercitata dal paradigma storicista nella cultura novecentesca: è il filosofo Marco Santambrogio, autore di una stimolante e provocatoria riflessione: Filosofia e Storia. Viste da un filosofo parziale e pieno di pregiudizi (La nave di Teseo), nella quale sottolinea che in ragione della matrice crociana (e gentiliana) dell’approccio didattico, a scuola e all’università non si leggono (e studiano) i testi letterari, non si discutono i grandi temi della filosofia (la giustizia, la libertà, la costrizione), non si studiano le opere d’arte, bensì si studia la storia della letteratura, la storia della filosofia, la storia dell’arte. L’insistenza sul contesto storico delle opere letterarie, filosofiche, artistiche, recepita dai nostri programmi scolastici e universitari contribuirebbe, secondo la sua analisi, a rendere gli insegnanti incapaci di trasmettere la passione per le loro rispettive discipline, tenendo gli studenti lontani dalle materie umanistiche.

L’egemonia di cui parla Santambrogio, se di egemonia di può parlare, ha condizionato senza dubbio il modo in cui gli storici contemporaneisti hanno studiato la storia politica italiana del Novecento. Se la storia è un susseguirsi lineare di eventi dettati da un movimento progressivo, il compito della storia politica diventa quello di dimostrare che i singoli partiti politici sono l’inveramento della parte migliore della storia nazionale e internazionale dei precedenti decenni. I partiti della Prima Repubblica dunque chiesero, più o meno esplicitamente, agli storici loro vicini di rileggere e reinterpretare la storia per occupare al suo interno una posizione di primazia. In altre parole, la forte politicizzazione della storiografia che ha caratterizzato il Novecento italiano è uno dei risultati dell’egemonia dello storicismo nel campo degli studi storici. Anche Renato Moro, che pure rivendica orgogliosamente di appartenere a quella tradizione storiografica, saluta con sollievo l’esaurimento di quella dinamica. Ne parlò già all’inizio degli anni duemila lo storico Pietro Scoppola quando scrisse delle pericolose “tentazioni” alle quali lo storico era facilmente esposto, indotto a utilizzare la storia “a sostegno delle proprie scelte politiche”. La consapevolezza di quell’insidioso rischio (“sempre in agguato”) indusse allora lo storico romano ad accogliere con benevolenza la parziale dissoluzione delle gabbie partitiche che avevano intrappolato la storiografia italiana, specie quella contemporaneistica, nella seconda metà del Novecento. Se la storia e l’impegno culturale erano continuazione dell’azione politica e viceversa, era facile che la storia diventasse una storia di partito, una storia declinata e interpretata dal punto di vista della forza politica di riferimento: una tentazione irresistibile per molti accademici e intellettuali.

Pietro Scoppola scrisse delle “tentazioni” alle quali lo storico era esposto, indotto a utilizzare la storia “a sostegno delle proprie scelte politiche”

Ci è voluta una nuova generazione di storici, affacciatisi per la prima volta agli studi tra gli ultimi anni del Novecento e i primi del nuovo secolo, per liberare la storiografia da quelle gabbie politico-partitiche. Liberi dalla logica degli schieramenti politico-culturali che aveva intrappolato gli studi dei loro maestri e colleghi più anziani, essi si sono dimostrati in questi primi due decenni del nuovo secolo capaci di occuparsi di un problema storico, anche cronologicamente a loro vicino, senza farsi risucchiare dalle dinamiche della battaglia politica di una singola parte.

Semmai, il rischio oggi è che il rifiuto di quel nesso strettissimo tra politica e storia caratteristico del Novecento porti con sé una crisi di rigetto della storia politica stessa, lo segnalano le più recenti tendenze storiografiche nell’ambito della contemporaneistica. Un rischio che gli studiosi dell’età moderna, più distanti temporalmente, emotivamente e culturalmente dal loro oggetto di studio, sembrano invece correre in misura minore.

Naturalmente il tema della crisi delle humanities e quello della perdita del ruolo sociale e politico della storia nella società contemporanea non può certo essere ridotto alle negative influenze dello storicismo italiano. Renato Moro ricorda un’inchiesta promossa pochi anni fa dall’American Historical Association secondo la quale il 90 per cento dei giovani esprimeva la convinzione che la storia si poteva apprendere ovunque, certo non solo all’interno delle aule scolastiche e universitarie, e che la via maestra per l’acquisizione della storia era il divertimento: la Storia come divertimento, dunque, o nel migliore dei casi intrattenimento, da fruire tramite documentari, fiction storiche, social network, podcast in una ideale classifica dei mezzi di fruizione che vede i libri di storia figurare solo al dodicesimo posto.

La Storia non è mai stata così presente nell’arena comunicativa eppure la società contemporanea non è mai stata così priva di senso storico. Come spiegare questa apparente contraddizione? La spettacolarizzazione e la mediatizzazione della storia sono inversamente proporzionali al ruolo ricoperto dalla storia nel discorso pubblico e politico del paese. Ci sono festival di storia, canali televisivi, manifestazioni culturali, programmi radiofonici, interamente dedicati al racconto della storia. Eppure la classe politica ritiene di poter fare a meno della storia, percepita come un pesante ingombro rispetto a una tattica che impone la necessità di modificare continuamente le proprie posizioni politiche in accordo con gli umori cangianti degli elettori. Di più, l’intera società sembra completamente appiattita sulla dimensione del presente, incurante del proprio passato e incapace di pensare il proprio futuro.

E’ compito degli storici di professione accorciare la distanza che li separa dalla società, riempire il vuoto che separa le aule universitarie dalle piazze dei festival. La nostra società ha un bisogno profondo di Storia, persino più di quanta non ne avesse prima. In un sistema comunicativo che spinge verso la polarizzazione del dibattito pubblico e politico secondo modalità veloci e sincopate che prediligono le tinte forti, dividono il mondo in buoni e cattivi senza lasciare alcuno spazio alle sfumature, ai chiaroscuri, ai dubbi, alle riflessioni ponderate fondate sulla conoscenza del passato, la Storia ha una missione vitale per la società. In una realtà comunicativa che fatica sempre più a distinguere le fake news dalle notizie fondate, gli storici hanno molto da insegnare riguardo alla gerarchia e all’affidabilità delle fonti e delle ricostruzioni fattuali, e alla necessità di distinguere i fatti dalle interpretazioni. Gli accademici, c’è da concordare in questo con Renato Moro, devono abbandonare i loro atteggiamenti altezzosi. Devono accettare le sfide del nostro tempo, accogliere e cavalcare i nuovi mezzi di comunicazione, utilizzandoli e piegandoli al servizio di una didattica aggiornata e di una presenza attiva sulla scena pubblica. Non debbono ritirarsi, insomma, nella torre d’avorio, attenti piuttosto a divulgare il sapere storico senza rinunciare al rigore proprio della disciplina. C’è chi lo ha fatto e lo sta facendo, anche molto bene. Alessandro Barbero è diventato l’icona pop della storia in televisione e sui social network, l’eroe della divulgazione e narrazione storica, capace di problematizzare le questioni e riflettere criticamente sulle fonti utilizzate dagli storici nel momento stesso in cui rende appetibili e divertenti le vicende del nostro passato. E’ la prima volta che uno storico accademico di professione riempie teatri e cinema di giovani ragazzi e affolla i social network con i suoi reel. E’ la prima volta in una vicenda, quella del rapporto tra Storia e media, segnata in Italia quasi esclusivamente dalla presenza di brillanti e autorevoli giornalisti, da Indro Montanelli a Paolo Mieli, ad Aldo Cazzullo. Non basta certo a riportare la storia e il senso critico proprio della disciplina storica al centro della scena pubblica e politica, ma è un segnale importante da registrare per chi si interroga sul senso del mestiere storico e sulla necessità di riallacciare il dialogo tra storici e società.