Introiti irrisori e fracasso mediatico notevole. Un libro ripercorre la storia della casa discografica che rivoluzionò il mercato della controcultura con una musica registrata male e suonata peggio. Quando si dava un suono all’insoddisfazione e lo si metteva in circolo

Nella lunga, lunga, lunga storia del rock esistono piccole gallerie ancora inesplorate o dimenticate, nelle quali può essere piacevole inoltrarsi. Uno spunto prezioso arriva da un volume pubblicato da Arcana: “Harpo’s Bazaar”, sottotitolo “Una storia di cassette”, firmato da Giuseppe Catani, collezionista e cultore bolognese. E’ infatti nel capoluogo felsineo che s’ambienta questa vicenda che solo i reduci del tempo ricorderanno, ma che qui è ricostruita in maniera vivida, attraverso le testimonianze di molti protagonisti, con l’integrazione delle informazioni necessarie. Il momento in cui la vicenda prende le mosse è il 1977, anno turbolento per antonomasia nella malconcia società italiana scossa dal terrorismo, dalla protesta politica sulla via della nevrosi, innervata di violenza e intransigenza. Il nemico generalizzato si chiama Kossiga, ci si deve schierare pro o contro la cultura ufficiale, il sabato si va in piazza a menarsi e la parola d’ordine di chi non ha voglia di allinearsi è “alternativa”. Anche parlando di musica: e se la musica commerciale è roba dei padroni, adesso anche i cantautori vengono guardati con sospetto, perché poetizzando troppo, denunciando poco e non irridendo affatto, sono accusati di fare il gioco del sistema.

A ripercorrerli adesso, questi ragionamenti lasciano perplessi per l’ingenuità e la superficialità che li animano, ma è pur vero che ogni tempo ha le sue emozioni e le sue necessità e riparlarne a posteriori non deve puntare dritto al giudizio, ma alla comprensione. Che spiega con una certa logica come una città serena come Bologna, con la sua imponente rappresentanza accademica, con quel motore di ragionamenti apocalittici e disintegrati come il Dams, con quella fauna d’arte stabilitasi nel suo centro approfittando dei prezzi abbordabili e dell’intrattenimento garantito, fosse destinata a diventare la fucina di qualcosa di provocatorio, a braccetto con le maratone di Radio Alice, i fumetti di Pazienza, le esplorazioni artistiche di Francesca Alinovi. Il rock bolognese, che salta fuori dal nulla, o per meglio dire dalle cantine disseminate sotto i portici, è un fenomeno in aderenza alla volontà di rottura movimentista: non serve saper suonare bene o avere una bella voce per scendere in campo, salire su un palco e fare lo show. Basta avere faccia tosta, il coraggio di sfidare l’oggettistica varia di cui si diventa immediatamente bersaglio e gridare gli slogan “giusti”, conditi di sberleffi e pronunciati utilizzando lo slang sotterraneo che si andava generando, mescolando dialetto, storticature anglosassoni e neologismi. Il fatto è che a capo di questa combriccola di avventurieri dell’ultima birra si mettono alcuni soggetti che invece hanno idee di notevole autarchia creativa e intenzioni di sovvertimento dell’ordine costituito del marketing.

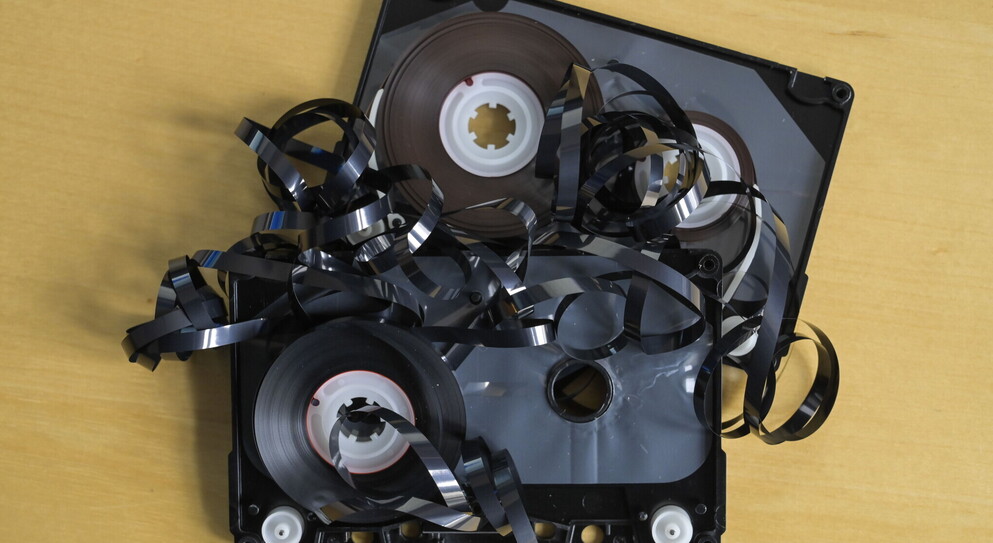

Nasce così la Harpo’s Records, e il nome dovrebbe dire parecchio, con la chiamata in causa del più surreale dei fratelli Marx, che ghigna strabico anche nell’etichetta. E l’intuizione corrosiva della banda è di immettere sul mercato parallelo della controcultura, non dei dischi veri e propri, dei long playing come si diceva, ma delle audiocassette, che erano il pendant povero, non ufficiale, il luogo abituale della copia, l’oggetto minimo di consumo musicale. Quindi band bolognesi che non sapevano suonare, messe su da instabili accolite di tipi scarsamente affidabili, che cantavano pezzi provati pochissimo, incisi su cassette a basso prezzo, bassa fedeltà, estrema rumorosità e grafica esoterica (in realtà chic e volubile, ma questo lo si sarebbe capito dopo). Il successo – solo di culto, intendiamoci – fu fragoroso, gli introiti irrisori, le economie misteriose, il fracasso mediatico notevole. Oderso Rubini, studente di musica seria, e il suo socio Carlo Cappelli in due anni pubblicano nove di queste leggendarie cassette “produced by Oderso” ed è giusto considerare questo il primo vagito di una ripartenza rock in Italia dopo che la faccenda era sprofondata nella vituperata giungla sonora del progressive. Qui si ricominciava dalle basi – basi basiche, ma anche provviste di una sfacciata velocità che stupiva e attirava.

Le band si chiamavano Skiantos, che saggiamente intitolarono “Inascoltabile” il loro esordio, e poi Gaznevada, Windopen, Luti Chroma, Naphta, e non era difficile cogliere bagliori nel caos. Quelle cassette ci misero poco a diventare un segno di riconoscimento e un avvertimento al mondo della musica vero, là sopra: c’erano in giro dei ragazzi terribili che non rispettavano le priorità e tanto meno le regole. La loro musica a tratti faceva orrore, ma conteneva un messaggio: per dichiararsi scontenti e non aderire al patto di comando, si sceglievano le chitarre elettriche e non le pistole, i versetti corrosivi e non le minacce di morte. Si sceglieva di dare un suono all’insoddisfazione e lo si metteva in circolo, anziché esprimere il rifiuto con la clandestinità. Quasi 50 anni dopo le cassette dell’Harpo’s Records sono uno stimabile reperto creativo, un segno di intelligenza, un gesto surreale e il posto dove ritrovare il senso di un rock che volle definirsi demenziale e che, come massima aspirazione, aveva quella di celebrare lo slego – peggio per voi se non sapete cosa sia.