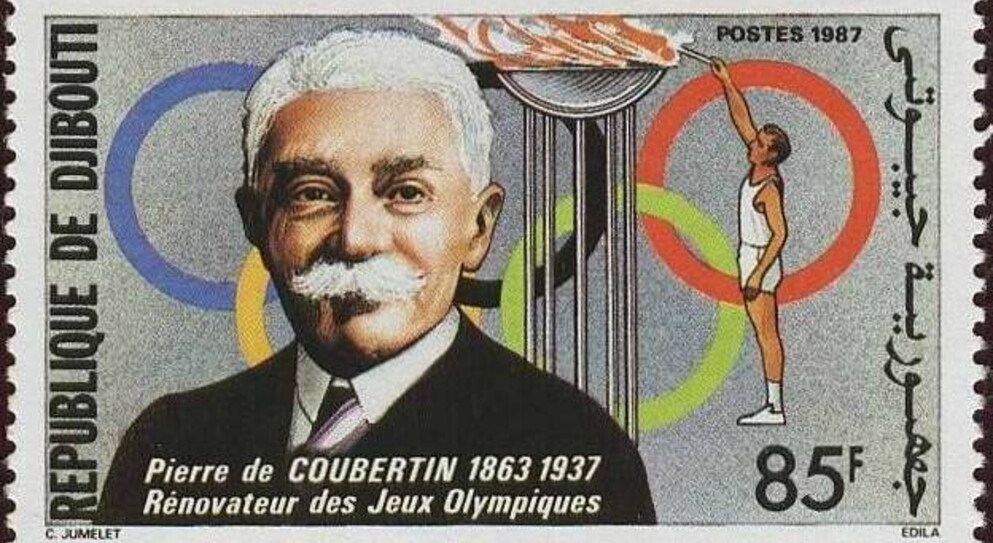

Quando negli anni Sessanta proposero a Charles de Gaulle di trasferire le spoglie di Pierre de Coubertin al Pantheon, il generale rispose sorpreso: “Coubertin? Non è mica Jean Moulin”, disse riferendosi all’eroe della Resistenza francese. La scena si è ripetuta nel 2022, quando è toccato a Emmanuel Macron opporre un rifiuto all’idea di aprire le porte del Mausoleo dei grandi di Francia al padre delle Olimpiadi moderne, morto nel settembre 1937 e seppellito al cimitero di Bois-de-Vaux a Losanna. A poche settimane dall’apertura dei Giochi di Parigi, la figura del barone continua a dividere gli storici e soprattutto crea imbarazzo agli organizzatori, che hanno fatto di tutto per tenere sottotraccia de Coubertin, l’uomo che dopo averle lanciate nel 1896 ad Atene, portò per la prima volta le Olimpiadi a Parigi esattamente un secolo fa e rese celebre il motto, sia pure non di suo conio, “l’importante è partecipare”.

Nel 2022 Macron di nuovo oppone un rifiuto all’idea di aprire le porte del Pantheon a de Coubertin. Il rilancio delle Olimpiadi ad Atene nel 1896

La storia che stiamo per raccontare non è del tutto nuova. Da sempre de Coubertin è stato un personaggio controverso. Sicuramente un visionario non motivato né dal potere, né dal denaro, ma anche un “colonialista fanatico”, ipse dixit, che non nascondeva le sue convinzioni da suprematista bianco ed era ostile alla partecipazione alle Olimpiadi delle donne, che considerava “non interessante e antiestetica”. Per lui, i Giochi avrebbero dovuto essere “la continua e solenne esaltazione dell’atletismo maschile con l’applauso femminile come ricompensa”. “Le razze – diceva – hanno valore diverso e tutte le altre devono obbedienza a quella bianca che è essenzialmente superiore”.

Nuova invece è la pubblicazione di una lettera del barone a Adolf Hitler, scritta pochi mesi dopo la chiusura dei Giochi olimpici di Berlino del 1936. Rinvenuta negli archivi del Terzo Reich già nel 1982 dallo storico tedesco Hans Joachim Teichler, la missiva è ora pubblicata per la prima volta in Francia nel libro del giornalista e autore francese Aymeric Mantoux, “Pierre de Coubertin, l’homme qui n’inventa pas les Jeux olympiques”, appena uscito per i tipi di Faubourg. Datata 17 marzo 1937, la lettera ringrazia il regime nazista per la perfetta organizzazione dei Giochi dell’anno precedente. È scritta in uno stile molto riverente e mostra rispetto e ammirazione per il Führer, al quale il barone esprime la sua “profonda devozione” e la sua gratitudine per l’impegno personale profuso per assicurare il successo della manifestazione. Inoltre, de Coubertin ringrazia il governo tedesco anche per il generoso contributo versato a sostegno delle iniziative in occasione dei 50 anni del lancio della sua azione in favore dello sport.

Pubblicata oggi una lettera del ’37 in cui de Coubertin ringrazia il Führer per l’organizzazione dell’anno prima ed esprime “profonda devozione”

Le Olimpiadi del 1936 segnarono il definitivo trionfo del regime hitleriano, che le trasformò in una celebrazione del mito della razza ariana. Non tutto comunque andò per il verso di Hitler, costretto ad assistere alle vittorie di Jesse Owens, l’atleta afroamericano che conquistò quattro medaglie d’oro, compresa quella ambitissima dei 100 metri, sbriciolando il mito della supremazia bianca. Alla vigilia della finale mondiale di calcio Italia-Francia, nel 2006, tornai nei viali dell’Olympiastadion insieme all’ex presidente della Repubblica, Richard von Weizsäcker, che al tempo dei Giochi hitleriani aveva 16 anni e grazie al padre diplomatico aveva visto le gare di atletica dalle tribune: “A rimanere impresso nella memoria delle persone – mi raccontò passeggiando fra le statue di Arno Becker, l’artista del regime – non fu il braccio alzato di Hitler quando veniva premiato un tedesco, ma furono gli atleti di colore americani e soprattutto Owens che con i suoi quattro successi, cui ebbi il privilegio di assistere, conquistò il cuore di tutto il pubblico. In questo senso le Olimpiadi del 1936 non servirono il nazismo nella misura in cui aveva sperato Joseph Goebbels, il capo della propaganda. E questo grazie a Owens, un campione che avrei conosciuto anni dopo da borgomastro di Berlino, calmo, umano e leale”.

Ma torniamo a de Coubertin, che nel 1936 aveva già 73 anni e non si recò ai Giochi berlinesi nonostante Hitler gli avesse messo a disposizione un treno tutto per lui, uno degli argomenti che, come vedremo, vengono usati dai suoi difensori. “Io non so per quale ragione non fu presente a Berlino – dice Aymeric Mantoux –, sappiamo però che un discorso di de Coubertin venne diffuso dagli altoparlanti nell’Olympiastadion e nelle strade della città come messaggio inaugurale al momento dell’apertura, in presenza di Hitler e degli altri dignitari nazisti. Esistono anche le lettere del barone a Carl Diem, il presidente del comitato organizzatore, che dimostrano come de Coubertin fosse pienamente coinvolto nella fase preparatoria. D’altronde quelle Olimpiadi furono il coronamento della sua visione dello sport, come strumento per ridare dinamismo a una nazione”. Inoltre, Mantoux ricorda che dopo le Olimpiadi del 1936 i leader nazisti sostennero con entusiasmo la candidatura di de Coubertin a Premio Nobel per la pace, promossa dal Cio “per i suoi sforzi nella riduzione delle tensioni mondiali attraverso la rinascita e l’organizzazione dei Giochi olimpici”.

Significa tutto questo che il padre dei moderni Giochi Olimpici sia stato un fervente nazista, sposandone l’ideologia che, sin dal Mein Kampf, teorizzava lo sterminio delle razze inferiori, in particolare quella ebraica? “No, non penso – dice il giornalista francese –, credo che la sua visione e quella del Terzo Reich abbiano dei punti in comune, ma non quello dello sradicamento delle cosiddette razze nemiche di quella ariana. Non ho voluto smontare il mito di de Coubertin, ma darne un ritratto più vicino alla verità. La mia impressione è che sia stato trascinato dal progetto. I Giochi nella sua visione dovevano essere grandiosi e quelli di Berlino furono i primi ad esserlo veramente. Ha patteggiato con i nazisti non per ideologia ma per opportunismo: ha trovato in Hitler orecchie attente. E questa corrispondenza lo dimostra in modo incontrovertibile, anche se è solo la punta dell’iceberg. Molte altre lettere e missive sono sparite”. Mantoux solleva addirittura il sospetto di un “cover up”: “Tutti gli archivi del Cio sugli anni Trenta, le conversazioni, le lettere, le riunioni del tempo, tutto quello che riguarda le Olimpiadi del 1936 non è accessibile, è scomparso o non è mai esistito. E quando voi chiedete, vi rispondono che all’epoca si trattava di un club informale, tutto di aristocratici, bianchi, cattolici, membri degli stessi club sportivi e quindi non avevano bisogno di avere documenti scritti o di conservare tracce delle loro riunioni”.

“Ha patteggiato con i nazisti per opportunismo”, dice il giornalista Aymeric Mantoux. “Molte altre lettere e missive sono sparite”

Il fronte dei sostenitori, che va dal Cio a quel che resta della sua famiglia, fa quadrato intorno alla figura del fondatore. In una reazione ufficiale all’uscita del libro di Mantoux e alle sue numerose interviste, il Comitato olimpico internazionale non nega l’esistenza di uno scambio epistolare tra Hitler e il barone, ma ricorda che “de Coubertin non assistette ai Giochi di Berlino nonostante un invito esplicito del dittatore nazista”. Non cita però alcun motivo per l’assenza. E aggiunge: “Malgrado la reticenza a criticare lo sforzo organizzativo dietro le Olimpiadi, nonostante abbia difeso gli ospiti tedeschi contro le minacce di boicottaggio e abbia espresso parole di gratitudine dopo la loro conclusione, sottolineiamo che Pierre de Coubertin ha sempre incluso chiari messaggi contrari alla filosofia ariana di Hitler”. Il Cio fornisce anche alcune prove a discarico. Nel messaggio ai tedofori di Olimpia-Berlino 1936, per esempio, egli scrive: “Numerosi stadi nel mondo intero risuonano oggi del grido di gioia degli atleti, come quelli che si levavano nei ginnasi dell’antica Grecia. Nessuna nazione, nessuna classe, nessuna professione ne sono escluse”. Insistendo sul fatto che tutti sono benvenuti nel movimento dello sport mondiale e che nessuna persona può essere esclusa dalle Olimpiadi, spiega il Cio, Pierre de Coubertin offre “un’etica dell’inclusione che è chiara denuncia delle idee discriminatorie del nazional-socialismo e dei suoi partigiani che organizzavano i Giochi”.

La famiglia fa quadrato intorno al fondatore, che fu contrario alla partecipazione delle donne, ma le prime le autorizzò già nei Giochi del 1900

Ancora, l’organizzazione presieduta da Thomas Bach ricorda che nella registrazione letta in apertura dei Giochi del 1936, de Coubertin ripete la sua citazione più celebre: “L’importante in queste Olimpiadi è meno di vincere che di parteciparvi. L’essenziale non è aver vinto ma essersi battuti”. Secondo il Cio, è un messaggio indiretto ai nazisti, che sottintende come la vittoria a ogni costo sia una deformazione dello spirito olimpico. E infine, nel discorso finale registrato in occasione della chiusura, pur dopo aver fatto l’elogio protocollare degli organizzatori tedeschi, de Coubertin conclude con una frase che il Cio definisce un testamento esplicito contro il razzismo e l’odio: “Le scelte e le lotte della storia continueranno, ma progressivamente la comprensione reciproca rimpiazzerà l’ignoranza terribile e placherà gli odii impulsivi. In questo modo quello a cui ho lavorato per mezzo secolo sarà rafforzato”.

Nella polemica è intervenuta anche la pronipote del barone, Diane de Navacelle de Coubertin, che guida la campagna per la sua riabilitazione: “La sua posizione è evoluta nell’arco degli anni e spesso cambiò opinione – ha dichiarato al quotidiano Le Parisien – Pierre de Coubertin era molto più complesso di quanto non dicano alcune frasi prese fuori contesto, poche parole che naturalmente oggi suonano scioccanti ma che allora non lo erano”.

In realtà, non è che in occasione dei Giochi di Parigi, il fondatore venga del tutto ignorato. Un concerto in suo onore, organizzato dall’Association Familiale Pierre de Coubertin, è in programma domani alla Sorbona, nella stessa sala dove nel 1892 lanciò il suo appello a rilanciare i Giochi, alla presenza di Thomas Bach e di alcuni ministri francesi. Una statua in cera sarà scoperta nei prossimi giorni al Museo Grevin, l’equivalente parigino di Madame Tussauds. E una mostra sulla sua figura di “visionario e umanista” che “creò un evento planetario”, sta per aprire i battenti al municipio del Settimo Arrondissement, di cui è sindaca la ministra della Cultura Rachida Dati.

Ma in generale, sul piano ufficiale, il padre delle Olimpiadi non solo non vince, ma neppure partecipa a quelle di Parigi 2024. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, politicamente azzoppato e in tutt’altre faccende affaccendato dopo lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e la convocazione delle elezioni legislative per il 30 giugno, lo ha tenuto a distanza e ha di nuovo lasciato cadere nel vuoto le richieste di portare le sue spoglie nel Pantheon rinnovate dalla famiglia, dal Cio e da alcuni intellettuali. Gli organizzatori non hanno previsto alcun omaggio formale. Il sito di Parigi 2024 non include documenti o materiali su de Coubertin, nonostante sia il centenario dell’edizione del 1924 di cui egli fu l’anima.

Che la sua figura sia piena di contraddizioni e di svolte brusche è un fatto. Pierre de Coubertin fu contrario alla partecipazione delle donne alle gare di atletica, come si è detto, eppure autorizzò le prime ventidue già nei Giochi del 1900 a gareggiare nel golf, nel tennis e nella vela e quando, nel 1924, giunse alla fine dei suoi mandati al vertice del Cio, le atlete si erano moltiplicate per sei. Certo, non fu tra coloro (ma pochi lo furono) che in Francia a cavallo del secolo difesero il capitano di origine ebraica Alfred Dreyfus, nell’affaire che lo condannò innocente per alto tradimento, ma anni dopo si oppose alla richiesta ungherese di sollevare dall’incarico un membro del Cio perché ebreo. La lettera di ringraziamento a Hitler non ne fa sicuramente un nazista, anche altri personaggi dell’Europa democratica negli anni Trenta ebbero infatuazioni per il Führer ben più gravide di conseguenze. Ma che il “mondo di ieri” del barone vada messo a fuoco con tutte le sue luci e le sue ombre, tanto più in un anno olimpico, è il minimo che ci possa aspettare dagli gnomi di Losanna.