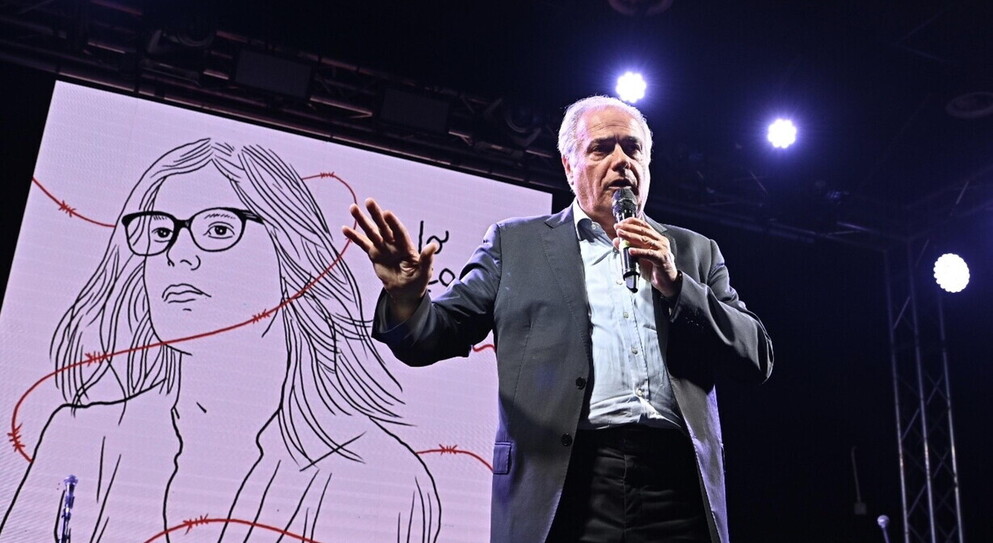

Nel teatro tragico greco c’è un tema misterioso e terribile. I figli sono destinati a pagare le colpe dei padri. E i figli ribelli che si rivoltano al proprio destino o uccidono il padre o uccidono sé stessi. Da Sofocle a Philip Roth, dai sofisti fino ai giovani rivoluzionari degli anni Settanta, ogni rivolta avviene sullo sfondo di questo conflitto. Ma nel caso di Ilaria Salis, la più celebre delle ribelli italiane d’oggi, la scena è del tutto diversa: su di lei è piuttosto ricaduta l’innocenza del padre, senza il quale non sarebbe mai stata eletta al Parlamento europeo, e nemmeno liberata, ieri, alle ore 13, con la rimozione del braccialetto elettronico. “Vado a prenderla e me la porto a casa”, ha detto subito Roberto Salis. “Festeggeremo i suoi quarant’anni, lunedì, a casa”.

I collegamenti tv, le interviste ai giornali, le trattative politiche, l’idea di portare le telecamere in tribunale, a Budapest, per far vedere com’era trattata sua figlia: senza la campagna mediatica e politica di papà Salis, Ilaria difficilmente sarebbe uscita dalla galera dov’era rinchiusa dall’11 febbraio del 2023 con l’accusa di aver partecipato al pestaggio di un neonazista ungherese. Cinquantotto anni, ingegnere, libero professionista, un passato da manager, prima che iniziasse questa storia, Roberto Salis era un conservatore liberale. Nel 2013 si era candidato nella lista di Oscar Giannino, Fare per fermare il declino. In rete si trovano ancora suoi post solidali con l’Ungheria di Orbán, a suo avviso ingiustamente marginalizzata per la vicinanza alla Russia di Putin. Quando nel febbraio del 2023 ci fu una scazzottata tra studenti di destra e sinistra davanti al liceo di Michelangiolo di Firenze, lui si schierò dalla parte degli studenti di destra: “Quelli che lei chiama ‘fascisti’ – scrisse su X a Matteo Orfini – si stavano difendendo dal solito attacco del collettivo studentesco”. E nel settembre del 2022, scrisse: “Piuttosto che votare per Fratoianni, emigro”.

Quasi due anni dopo, la figlia Ilaria è stata eletta al parlamento europeo proprio nella lista di Fratoianni e Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, con 176 mila voti di preferenza. Antifascista militante, Ilaria è ai domiciliari a Budapest dal 15 maggio 2024, dopo un anno e tre mesi di galera preventiva, culminati con le immagini del suo ingresso in ceppi nell’aula di un tribunale d’Ungheria. Rischia fino a 24 anni di prigione. Pena apparsa ai più sproporzionata, per le ferite che avrebbe contribuito a infliggere: secondo i referti, guaribili in pochi giorni. Quasi nessuno, in Italia, è stato così stolto da non riconoscerlo. Eppure, quella che era nata come una battaglia civile, per il diritto di essere trattati con dignità in ogni stato dell’Ue, si è trasformata ben presto in una campagna politica e ideologica. Una lotta del bene contro il male. Per colpire, attraverso l’Ungheria di Orbán, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, sua alleata. Con picchi di esaltazione come quelli del professor Christian Raimo, che, ospite della trasmissione “L’aria che tira”, ha detto che la sua “collega Ilaria” (anch’ella insegnante) è accusata di aver fatto ciò che è giusto fare, ossia picchiare i nazisti. Lezione – dice – che lui impartisce ogni giorno ai propri studenti.

Il primo a subire la mutazione è stato proprio Roberto Salis. Da campione del diritto, stile Martin Luther King, si è trasformato pian piano in un irriducibile, alla Malcom X. Accantonato il passato conservatore, inizia a professarsi ammirato dall’audacia oltranzista di Ilaria: “Io non ho il coraggio che ha mia figlia. Non saprei andare in un corteo antinazista”. Senza trovare strano che sia stata arrestata con un manganello retrattile nello zaino: “E’ uno strumento di difesa. Si compra su Amazon a ottantanove euro. Ed è normale che l’avesse. Se andassi a una manifestazione antinazista, farei la stessa cosa”. Il casellario giudiziario di Ilaria Salis riporta quattro condanne definitive a un anno e nove mesi per reati legati al suo attivismo politico. Tra di essi c’è l’occupazione illegale di alloggi popolari nel quartiere Corvetto di Milano (per i quali ha maturato un debito di 90 mila euro con l’Aler). Ma anche resistenza a pubblico ufficiale. Nel novembre del 2014, durante lo sgombero di un’occupazione, Ilaria si distingue per il lancio di spazzatura contro le forze dell’ordine all’urlo di “giusto nella monnezza potete stare”. Difficile che il padre Roberto ignorasse queste informazioni quando dichiarava che “l’antifascismo non si va a gridarlo tra persone in smoking, si va dove il fascismo è presente, come ha fatto mia figlia”. In luogo del conflitto, nella storia di questa ribelle italiana, c’è un padre che la comprende fin troppo bene. Al punto da arrivare ad accogliere la sua versione militante dell’antifascismo, figlia dei gruppi extraparlamentari anni Settanta, quelli secondo cui uccidere un fascista non è reato. “Mia figlia è un simbolo della lotta al fascismo”, proclama.

Ma tutt’altra Italia – con tutt’altro terremoto tra padri e figli – era quella che il mercoledì pomeriggio del 7 maggio 1980 lesse sul quotidiano Paese Sera una notizia clamorosa. “Il figlio di Donat-Cattin fa parte di Prima linea”. Vicesegretario della Democrazia cristiana, classe 1919, Carlo Donat-Cattin era una figura centrale della Prima Repubblica, già partigiano della resistenza bianca, anticomunista. Mentre Prima linea era un gruppo terroristico di estrema sinistra, per certi aspetti ancora più sanguinario delle Brigate rosse. L’ultimo figlio di Donat-Cattin, Marco, aveva ventisette anni. Aveva rotto completamente con il padre da tre. Si era sposato. Si era separato. Aveva avuto un figlio. L’aveva abbandonato. Per seguire il proprio progetto rivoluzionario. Dunque: padre e figlio, da quel pomeriggio del 1980, dopo essere stati nemici in privato, si ritrovano all’improvviso sul teatro della cronaca. L’uno contro l’altro. Le speranze della generazione che aveva ricostruito l’Italia dopo la guerra e la rabbia della generazione del boom. Rivali. Davanti al paese intero. Scrive la storica Monica Galfré ne “Il figlio terrorista” (Einaudi) che la portata simbolica di questa storia fu enorme per l’Italia dell’epoca. Poiché in molti riconobbero in questo conflitto all’apice dello stato una lacerazione che esisteva anche nelle proprie vite, nella società, insomma in quell’Italia lì. “Attraverso questa storia, che è di padri e figli, il terrorismo apparve come una delle forme che assume il conflitto generazionale, una sorta di resa dei conti”.

Non sono certo accostabili i delitti commessi da Marco Donat-Cattin – tra cui l’omicidio del giudice Emilio Alessandrini – con i reati per cui Ilaria Salis è stata condannata in Italia, né quelli per cui è accusata in Ungheria. Come non è accostabile il movimento che attraversò l’Italia negli anni Settanta alla residualità dei centri sociali di cui Ilaria fa parte, oggi. In entrambe le storie, però, ci sono i padri e i figli. C’è la scelta politica radicale, e le conseguenze che ne derivano. I giornali del 1980 scrivono che Donat-Cattin avrebbe aiutato il figlio a scappare in Francia, complice il presidente del consiglio Cossiga, costretto perciò a dimettersi. La campagna politica è furiosa. Ma le notizie scagliate nel ring sono false. Il padre non ha aiutato il figlio a fuggire. Anzi. Quando i giudici convocano in procura Carlo Donat-Cattin, l’uomo dichiara: “E’ grave, al di là della tragedia che mi colpisce come padre, il danno creatomi”. La tragedia è quella di un uomo i cui rapporti con il figlio definisce da tempo “burrascosi”. Ministro del Lavoro, impegnato all’approvazione dello statuto dei lavoratori, si trova il figlio dall’altra parte della barricata, con gli operai e studenti che avevano dato fuoco all’Autunno caldo. La ribellione di Marco prosegue con una denuncia per l’aggressione di alcuni giovani fascisti (proprio come Ilaria Salis). Poi l’ingresso in Lotta continua. In seguito, l’Autonomia operaia. Dove il confine tra il legale e l’illegale si assottiglia sempre di più. Infine, la scelta della lotta armata.

Marco Donat-Cattin viene arrestato a Parigi il 18 dicembre, pochi mesi dopo lo scoppio dello scandalo. Subito collabora con gli inquirenti e rivede la sua esperienza rivoluzionaria, che già considerava al capolinea. Ma il padre non muta il suo giudizio. A ogni visita in carcere accompagna la moglie al penitenziario, ma la aspetta fuori in auto. Un giorno, è l’agosto del 1983, sente una fitta al petto e viene immediatamente ricoverato. E’ la prima avvisaglia della malattia che lo ucciderà otto anni più tardi. “Dietro le sbarre di quel penitenziario – scrive Galfré – c’è una ferita che non si rimargina, un dolore che non passa”. Sarà il figlio a tentare la riconciliazione, una domenica di febbraio del 1987. Il suo regime carcerario è mutato. Ora è in semilibertà. Il padre quel giorno è ospite di una comunità di recupero per tossicodipendenti. Anziché tornare in carcere, come dovrebbe, si presenta di sorpresa al padre. Che lo gela: “Ce l’hai il permesso per essere qui?”. No, non ce l’ha. E allora scappa via. L’anno successivo morirà in autostrada. Si era fermato per soccorrere una donna con la macchina in panne. Un’auto lo travolge e lo uccide.

Il lieto fine invece c’è stato invece per la famiglia di Ilaria Salis, ieri con la liberazione, ma già domenica sera alla notizia dell’elezione al Parlamento europeo. Al comitato elettorale di Bonelli e Fratoianni, il gatto e la volpe che hanno fatto eleggere Ilaria. Roberto Salis si è collegato in diretta con il Tg3 e ha attaccato la presidente del Consiglio. “Se ci fosse la Thatcher a capo del governo risolverebbe la situazione nel giro di tre ore. Se al posto della Thatcher c’è il nano Mammolo probabilmente questa roba andrà avanti in eterno”. Inelegante modo di festeggiare una vittoria. Però utile a suggerire che non solo i capi di governo sono diversi gli uni dagli altri, ma anche i padri alle prese con i propri figli rivoluzionari. Nel commando che uccise il giornalista Walter Tobagi, per esempio, c’erano due ragazzi di buona famiglia, Marco Barbone e Paolo Morandini. Fanno parte della Brigata XXVIII marzo. Un gruppo nato per dar prova di avere le palle per fare il salto nelle Br. Il padre di Barbone si chiama Donato. E’ uno stimato dirigente del gruppo editoriale Rizzoli. Il padre di Morandini è il famoso critico cinematografico, Morando Morandini. Superato l’iniziale smarrimento, entrambi prenderanno le parti dei loro figli, quando saranno arrestati. Puntando il dito contro i cattivi maestri che avrebbero messo loro in testa le idee criminali della lotta armata.

E’ la prima cosa che pensa anche lo Svedese in Pastorale americana, romanzo di Philip Roth, quando ritrova la figlia rivoluzionaria e terrorista, ormai irriconoscibile. Non più marxista, è diventata giaiana – religione indiana che vieta anche di lavarsi per non far del male all’acqua. Dice: “Chi è stato? Non proteggerli. Chi è il responsabile?”. Il suo è il dramma del padre progressista che ha cercato di capire sempre il punto di vista della figlia, rinunciando semmai al proprio, fin da quando, ancora piccola, aveva urlato contro il presidente Lyndon Johnson in tv, colpevole di portare la guerra in Vietnam. Ma ora, di fronte alla figlia che porta un velo sopra il volto per non nuocere ai microscopici organismi che si trovano nell’aria che respiriamo, è distrutto. Anche le donne sono salite sul palcoscenico della rivolta, nota. Ed è questa la grande novità che scorge. “C’è qualcosa di spaventosamente puro nel loro ardente desiderio di cambiare – pensa –. La loro rabbia è il combustibile. Per cambiare la storia sono pronte a fare tutto quello che possono immaginare. Non hanno nemmeno la spada di Damocle del servizio militare; si arruolano liberamente e impavidamente. Ragazze alla macchia, pericolose, aggressive, implacabilmente estremiste, completamente asociali”. Il risultato di questo dramma, per il protagonista del romanzo di Roth, è la caduta dal paradiso del sogno americano. La distruzione di un mondo che credeva nel lavoro, nel risparmio, nel successo. Preso d’assalto da una generazione che vuole invece distruggere tutto ciò. Una tragedia moderna, in cui brucia la stessa fiamma che bruciava nelle tragedie di Sofocle: le colpe dei padri che ricadono sui figli, e i figli che si ribellano e conducono alla distruzione, propria o dei propri padri.

Ma guardando Ilaria Salis con al fianco il suo papà si è costretti a escludere l’Antica Grecia dalla loro vicenda. E’ piuttosto la cartapesta del discorso italiano il luogo della zuffa che li riguarda. Un teatro nel quale pur quando si è tutti d’accordo (come per la prigionia di questa donna) è facile trovare comunque il modo di dividersi ferocemente, inscenando una rivalità immaginaria e posticcia: il fascismo, l’antifascismo, le solite cose. Sapendo bene che l’Italia è quel vecchio e simpatico paese in cui la rivoluzione il più delle volte non si può fare, perché, in fondo, tutti tengono famiglia.