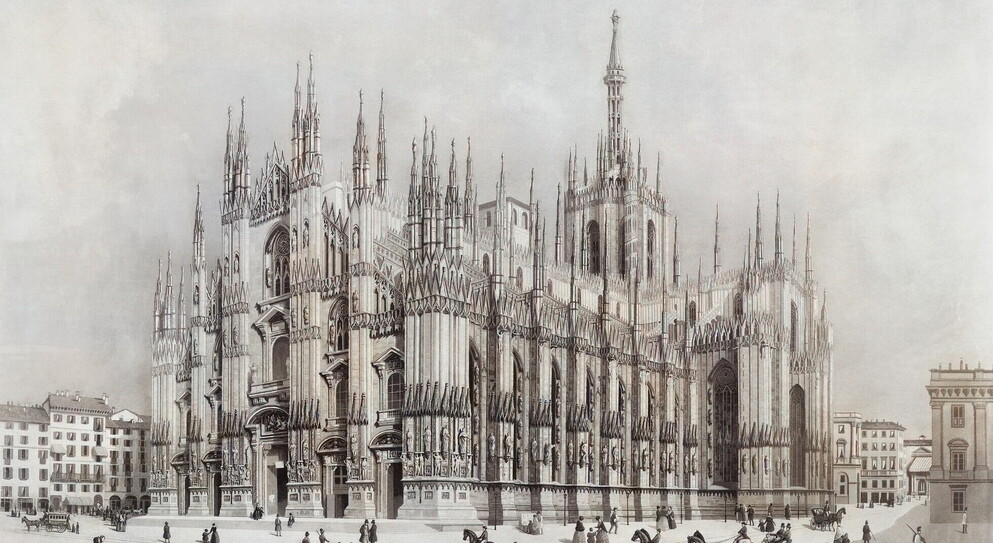

Una visita all’Archivio che dal 1387 custodisce ogni fatto e ogni immagine della cattedrale simbolo di una città. E ’è anche una mostra: “Ritratto Duomo” è un vero e proprio viaggio nel tempo nel cuore di Milano

C’è un palazzo in pieno centro che custodisce l’archivio più grande e longevo di Milano. È suddiviso in tre depositi tra documenti, libri mastri, carte sciolte e fotografie che dal 1387 a oggi nessuno, ma proprio nessuno (neanche il Bonaparte) è riuscito a smuovere da lì. Per vederlo siamo entrati nel Palazzo dell’Orologio, al civico 1 di via Carlo Maria Martini, proprio alle spalle della Cattedrale perché è tra quelle mura che da sempre se ne sta il caveau con l’Archivio della “Fabrica del Domm”. Riallestito e riorganizzato nel 2016, con annessa una moderna biblioteca tematica di circa diecimila volumi, l’Archivio testimonia sei secoli di affaccendata esistenza della Veneranda Fabbrica del Duomo: non è aperto alle visite libere, ma lo è agli studiosi e soprattutto a chi, nel cantiere della cattedrale, oggi ancora opera e lavora. Persone dal passo rapido e il fare deciso, come l’ingegner Francesco Canali, da dieci anni “architetto del Duomo” come secondo tradizione viene chiamato il responsabile dei cantieri della cattedrale e delle cave di Candoglia da cui si estrae il marmo necessario alla conservazione e alla manutenzione del nostro Duomo. Il cantiere è un work in progress perenne: anche adesso, ad esempio, se passate accanto alla cattedrale noterete i ponteggi per la pulitura del fianco Nord. Ed eccoci allora a sciorinare il primo aneddoto che ci ha dispensato il venerando Archivio: quello era il lato storicamente più sporco e scuro perché era il più vicino alla centrale elettrica di via Santa Redegonda, per inciso la prima centrale termoelettrica italiana, inaugurata nel 1883 per illuminare la dannunziana Rinascente. Mancando le tecnologie di oggi (la Veneranda Fabbrica, tra i suoi attuali 200 dipendenti, conta persino “operai rocciatori”, veri climber delle guglie, formati dal Cai per operazioni di pulitura prodigiose) non era semplice sbiancare il marmo sporcato dalle emissioni della centrale: la miglior soluzione trovata all’epoca fu quella di macchiare i marmi chiari vicini con infusi a base di tè, per smorzare la differenza.

L’Archivio è la dimostrazione tangibile che la Veneranda Fabbrica è un milanesissimo e affascinante ibrido di 637 anni d’età. Tecnicamente ente ecclesiastico, di fatto è una creatura laica, partorita dall’intuizione di un centinaio di notai milanesi all’indomani della decisione di Gian Galeazzo Visconti di mettere a disposizione della città, per l’erezione della futura cattedrale, i suoi ampi terreni con boschi e cave di marmo di Candoglia, all’imbocco della Val d’Ossola (oggi sotto il comune di Mergozzo). I pratici notai del Trecento meneghino, d’accordo con la curia, decidono di metter su una “fabbrichetta” vera e propria: per far le cose a modo servono operai, capo-mastri, ingegneri, architetti e un consiglio direttivo che provveda a trovare i fondi per la costruzione della perfetta cattedrale gotica, segno e simbolo di una città che, già allora, punta a salire. Accompagnati da Maddalena Peschiera, esperta archivista della Veneranda Fabbrica, apriamo libri contabili che racchiudono ciascuno piccole storie della Grande Storia della città: c’è il prezioso atto di Gian Galeazzo Visconti, che sognava di trasformare con quel gesto liberale la cattedrale cittadina nella “chiesa di famiglia” e nel suo mausoleo e le cui personali ambizioni la Veneranda Fabbrica seppe tenere a bada fino alla fine. Ci sono i registri delle donazioni anonime da cui apprendiamo che i milanesi di fine Trecento lasciavano oggetti di ogni genere nelle ceste poste vicino ai cantieri: ogni cosa, da una semplice tovaglia all’anello di perle, veniva poi rivenduto per far cassa. Troviamo anche le prime testimonianze della partita doppia: la contabilità della fede meneghina è decisamente nata qui. Ci sono poi i documenti che testimoniano la generosità del ricco mercante veneziano (si mormora usuraio) Marco Carelli, cui è dedicata la prima guglia, giacché nominò nel suo testamento la Veneranda Fabbrica quale erede universale. E poi testi strabilianti, come quello che certifica il contatto con Leonardo per la costruzione della cupola della cattedrale negli anni in cui Ludovico il Moro, che voleva intestarsi l’impresa, chiamò in città il meglio degli artisti dell’epoca. Per la cronaca: nel 1450 si decise che il progetto migliore per realizzare la cupola sulle quattro colonne al centro del transetto fosse quello firmato dall’architetto della cattedrale, che optò per la sicurezza strutturale con una soluzione pratica (archi gotici a vista, diciamo di bellezza, sostenuti da un ben più solido arco a tutto sesto). Se non riuscite a visualizzare la cupola del Duomo che sta sotto il tiburio ottagonale non è colpa vostra: il Concilio Vaticano II ha fatto avanzare l’altare maggiore proprio lì sotto, col risultato che oggi soltanto chi officia gode della visione. Comunque, se i progetti di Leonardo, con tanto di calcoli azzeccatissimi, sono conservati in uno dei fogli del Codice Atlantico all’Ambrosiana, di questo “concorso per la cupola e il tiburio” così come per la costruzione della guglia grande e della facciata e del portale, insomma di un passato che si è sedimentato strato su strato nella cattedrale, l’Archivio del Palazzo dell’Orologio conserva maniacalmente ogni singola traccia.

Abbiamo toccato la “carta vergine” della Bolla Papale giunta a Milano per sancire la canonizzazione di Carlo Borromeo nel 1610 e, faldone dopo faldone, siamo passati ai diari che l’architetto del Duomo era (ed è) tenuto a redigere quotidianamente: sono relazioni minuziosissime, alcune toccanti, come quelle sui danni dei “bombardamenti terroristici” (sic) degli Alleati durante la Seconda guerra mondiale. L’Archivio è memoria feconda di tutto ciò che è stato fatto, ma anche delle ipotesi scartate, dei tentavi, degli errori. E’ oggi guida imprescindibile per chi dirige i lavori di conservazione e restauro e gustoso trattato antropologico meneghino per noi altri. In questi depositi si trova di tutto, inclusi i biglietti di ingresso (in quattro lingue) per i turisti e milanesi vestiti di tutto punto che già centocinquanta anni fa salivano a godersi il panorama dalle terrazze, dove negli anni Venti del Novecento c’era persino un bar.

Li vediamo, tra le altre cose, esposti ora al Museo del Duomo nella mostra “Ritratto Duomo”. Storia fotografica della cattedrale e della sua Fabbrica (aperta al pubblico fino al 23 luglio), che abbiamo visitato accompagnati da Elisa Mantia, coordinatrice dell’Area cultura della Veneranda. L’esposizione è allestita nella Sala Gian Galeazzo, quella dedicata alle mostre temporanee, e ha un affaccio sul salone al primo piano dove si conserva il grande modello in legno del Duomo che, da solo, vale il biglietto del museo. La mostra è un assaggio delle chicche conservate nell’ampia sezione fotografica dell’Archivio di Palazzo dell’Orologio e testimonia quanto presto la Veneranda Fabbrica abbia intuito che la fotografia sarebbe stata preziosa alleata del suo lavoro. Le prime foto, in carta salata, risalgono già alla metà dell’Ottocento: queste immagini dai colori ridipinti a mano, figlie di una paziente stampa su lastra realizzata con macchinari ingombranti, sono delle piccole opere d’arte. Lo sono, a dire il vero, tutte le foto d’epoca conservate, documenti fondamentali ogni qual volta si deve intervenire su una delle 3.400 statue o su una delle 135 guglie oppure su uno dei 15 doccioni o su una delle 55 vetrate istoriate (che fanno storia a sé, e la mostra ben lo illustra). La prima ampia campagna fotografica commissionata dalla Veneranda Fabbrica fu orchestrata da Pompeo Pozzi nel 1865: vennero immortalate le 19 statue destinate al fianco sud della cattedrale e l’Archivio, al solito uno scrigno di aneddoti, conserva tra le tante reazioni del pubblico anche l’indignata lettera di una milanese che lamentava il carattere discinto di alcune sculture (lo stile scapigliato indugiava su qualche, per noi oggi innocentissima, nudità). Sono poi 144 i cosiddetti “Cartoni Nebbia”, meravigliose foto di Ugo Nebbia che ai primi del Novecento riprende tutta la decorazione scultorea della cattedrale mentre la realizzazione della Porta Maggiore di Ludovico Pogliaghi, documentata in ogni singola fase, finisce omaggiata in copertina sul Secolo illustrato della Domenica il 16 settembre del 1906.

Questa mostra dedicata alle gemme della fototeca dell’Archivio di Palazzo dell’Orologio è un viaggio nel tempo nel cuore di Milano: nell’Ottocento vediamo il Duomo farsi letteralmente spazio tra vicoli e palazzi di una città che già a Santo Stefano terminava per lasciar spazio ai Corpi Santi, alla campagna. Nel Novecento, davanti alla facciata che avanza, scorgiamo i milanesi di passaggio: appaiono spesso sfuocati, ché le stampe del tempo faticavano a fissare le persone in movimento. Tra i nostri scatti preferiti ci sono senza dubbio quelli realizzati dalle terrazze verso i ponteggi: ci ritrovi l’immutata gerarchia del cantiere con il capo in alto e a scendere le maestranze esperte, gli scalpellini, gli operai di fatica. Niente caschi protettivi, solo semplici baschetti in testa, e mani nude a lavorare il marmo bianco. Oggi le attrezzature e le tecniche sono cambiate, ma non la mole di lavoro. Nel Consiglio di amministrazione della Veneranda Fabbrica, presieduto da Fedele Confalonieri, siedono attualmente sette persone (due di nomina diocesana, cinque scelti dal ministero dell’Interno) e l’attività dell’ente non si discosta poi di molto da quella degli inizi. La “Fabrica del Domm” si adopera per la conservazione, il restauro, la custodia della cattedrale, lavora per reperire i fondi necessari a gestirne i cantieri e a mantenere il museo del Duomo situato a Palazzo Reale (che, nei periodi di punta, macina 1.500 persone al giorno), l’Archivio-Biblioteca, la Cappella Musicale. Soprattutto, gestisce un flusso turistico da 3 milioni e mezzo di persone l’anno. Il Duomo resta la più grande fabbrica di Milano.