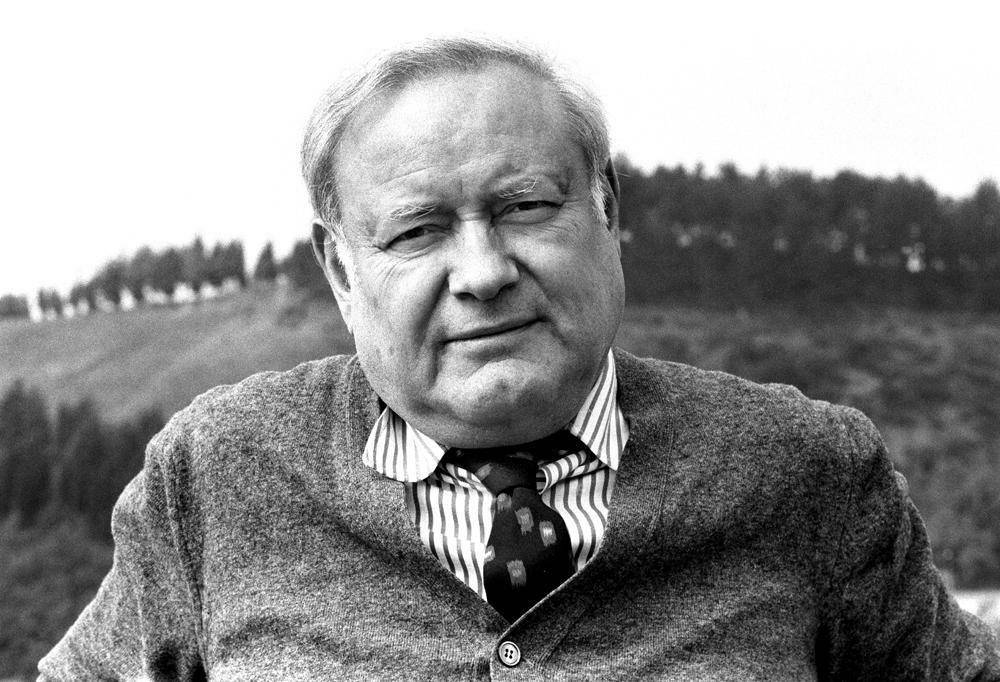

Potrebbe risultare un sintomo pericoloso e forse per questo tanto più indicativo il fatto che Paolo Volponi (Urbino, 1924 – Ancona, 1994), del quale proprio oggi ricorrono i cento anni dalla nascita, scelga Pasolini come suo interlocutore durante gli anni in cui matura il trasferimento da Urbino a Ivrea (cioè dall`appennino contadino alla comunità industrializzata), nel periodo cioè in cui comincia e declina per lui sia la lunga esperienza olivettiana che il brevissimo e tormentato rapporto con la Fiat. Iniziato nel 1954 e interrottosi drammaticamente nel 1975, il carteggio con Pasolini è un inno contro lo spaesamento e può essere assunto come documento simbolico di un`ostilità latente. Volponi rende partecipe il suo amico (e mentore presso l`editore Garzanti) di tutto quel che attiene alla sfera personale e professionale ed è un dato curioso che sia proprio lui, Pasolini, l`intellettuale che in quegli anni si dichiara «una forza del passato», a raccogliere le confessioni di un Volponi in conflitto con gli ambienti di Ivrea, incarnando indirettamente il sogno di evasione che sta nell`immagine di Roma, la città degli incontri, quella che fa da sfondo alla Dolce vita di Fellini, un miraggio irraggiungibile ma necessario.

«Sono stanco d`Ivrea e del lavoro» confessa Volponi nella lettera del 9 dicembre 1958, volendo sottolineare un sentimento di insofferenza verso un luogo che a livello teorico significherebbe libertà, innovazione, creatività e da un punto di vista pratico, invece, assume il ruolo di una prigione. Fuori da ogni retorica, la fabbrica di Ivrea, con le sue vetrate e le intercapedini di acciaio, è assimilata alla cella di una galera, da cui si può solo fuggire. Questo rivela il carteggio con Pasolini e parte di questo disagio esistenziale travalica le lettere per manifestarsi, in forma di sottilissima allusione alla dimensione di reclusione, nei versi di un componimento poetico che si intitola La durata delle nuvole, entrato a far parte della raccolta Foglia mortale (1974): «Comincio quattro, cinque volte un romanzo/ ma quel laccio-giardino eporediese/ lo cattura tra la sua inutile erba,/ lo svolge secondo le curve del/ territorio industriale/ e lo accantona tra l`inutilità/ d`ogni ricerca che non sia harvardiana,/ data nel progetto del capitale».

Per Volponi, dunque, tanto il mito Roma rappresenta il sogno di evasione, quanto la vita a Ivrea è paradossalmente tormento, costrizione, minaccia. Questa lettura in negativo della topografia olivettiana assume sostanza narrativa nella vicenda di Albino Saluggia, il protagonista del romanzo Memoriale (1962), anche lui, come Volponi, figura che proviene dal mondo contadino ed è trapiantato nella realtà industriale. Saluggia è l`emblema di un prigioniero e di un potenziale evasore, un frammento di umanità dolorosa a cui la fabbrica non dà scampo se non accettando la malattia di cui essa diventa causa diretta. Il tema non è nuovo, appartiene al primo Novecento perché a quell`altezza di anni malati erano tanto i personaggi letterari quanto la generazione degli autori che ne fanno racconto. Ma torna qui ad affacciarsi in forma nuova, come deriva del processo di industrializzazione e diventa la più crudele interpretazione del progresso quando il progresso sta esplodendo nelle forme più accelerate dello sviluppo tecnologico, nello snodo cruciale del XX secolo e proprio quando arrivano sotto gli occhi di tutti le trasformazioni economiche.

«I miei mali sono cominciati»: questo l`incipit di Memoriale. La fabbrica, per quanto innovativa nelle architetture e nell`organizzazione, non contribuisce a guarire l`umanità uscita dalla guerra, anzi rende a tal punto incerto il destino degli uomini che la campagna, le stagioni, il ciclo della natura ridiventano paradossalmente l`unica alternativa verso cui attuare la fuga da parte tanto per il personaggio Saluggia quanto per lo scrittore Volponi. Memoriale è un romanzo paradigmatico sulle ambiguità del Novecento e rappresenta l`archetipo di un rapporto fondato sulla repulsione più che sull`attrazione, in nome certo di una linea interpretativa che l`intellettualismo italiano ha mantenuto vivo verso il mito della fabbrica come mito della modernità novecentesca. Nessuno può negare, infatti, il carattere critico, addirittura ostile, che le opere ispirate dal lavoro in fabbrica manifestano nei confronti della realtà industriale. Ciò è vero all`altezza di anni in cui Volponi pubblica Memoriale e dopo, quando la condizione operaia diventa argomento di scontro ideologico: da Vogliamo tutto di Nanni Balestrini (1972) a Tuta blu di Tommaso Di Ciaula (1978, uscito con prefazione dello stesso Volponi), fino al romanzo che chiudi definitivamente i conti, Mammut di Antonio Pennacchi (1994), dove la coscienza di classe non è altro che un`espressione ormai destinata all`estinzione, come la preistoria.

Si può discutere a lungo sulle ragioni che hanno orientato le scelte degli scrittori, e probabilmente una certa verità è contenuta nelle valutazioni che Cesare De Michelis affida a Moderno Antimoderno (2021): «La macchina e la fabbrica» scrive «conservarono a lungo, durante tutti gli anni cinquanta e anche oltre, l`immagine disumana nella quale le avevano confinato, paradossalmente unanimi, il marxismo rivoluzionario e il conservatorismo contadino, e persino certe arcadie umanistiche e certo tradizionalismo moderno». Marxismo rivoluzionario e conservatorismo contadino sono i due termini entro cui far entrare la nozione di disagio industriale. Sarebbe utile aggiungerci anche una terza, l`avversione antiborghese, che deriva da un`antica diffidenza nei confronti di chiunque si riveli in grado di produrre denaro con il lavoro. Ed è, questo, un sentimento in perfetta obbedienza a quei caratteri della nazione che, in sede novecentesca, si raggrumano sia nel cattolicesimo di stampo pauperistico, sia nel fascismo della prima ora, sia nel socialismo anticapitalista. Di ciò era convinto anche Calvino all`indomani stesso della Resistenza, quando, nel recensire Pane duro di Silvio Micheli, dichiarava che la nostra era una «letteratura senza operai, senza impiegati e senza mestieri eccetto i pescatori e gli impresari di Verga».