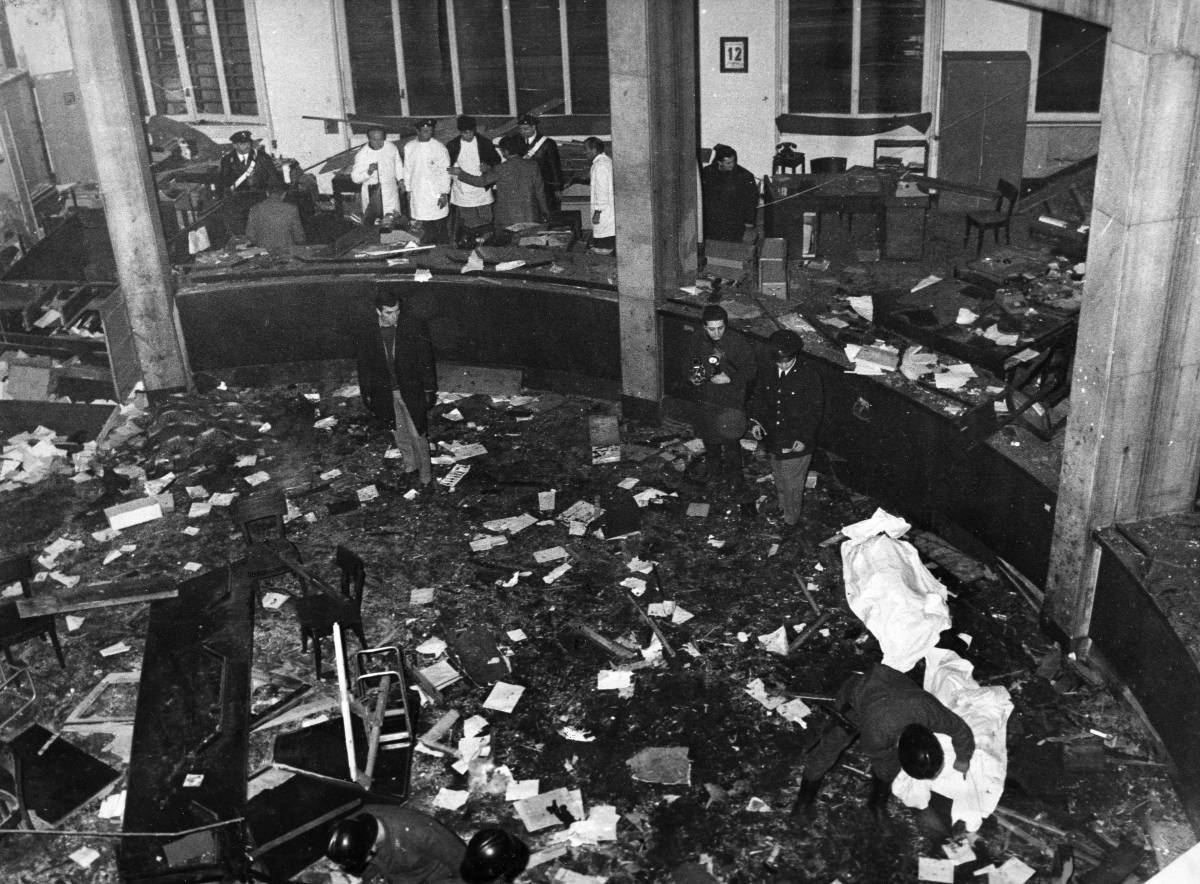

Sono un insegnante di storia e filosofia, perciò, qualche anno fa, il 12 dicembre del 2019, giro nelle classi quinte del mio liceo per tenere una lezione sulla strage di Piazza Fontana. Passati cinquanta anni, è una ricorrenza solenne, mi aspetto di doverne parlare in modo da sfuggire ai soliti cliché. Per me questo anniversario è l’evento fondativo della storia collettiva, quella in cui sono cresciuto.

Questa certezza, però, alla prova dei fatti si sgretola. Mi accorgo subito, che gli studenti non ne sanno nulla o quasi. L’evento, per alcuni di loro non è mai accaduto, forse è la prima volta che ne sentono parlare. Insomma sono io che vengo travolto, colto da una sorpresa profonda. La certezza di abitare una memoria condivisa non esiste, piuttosto si è scavato un vuoto, una assenza, una cancellazione.

Ma non si tratta dello stupore o dello choc dell’insegnante, perché quello che mi afferra è ben altro. Non lo avevo detto ai ragazzi, ma io sono il nipote di un giudice che aveva indagato in maniera decisiva su quei fatti. Si chiamava Emilio Alessandrini, ucciso il 29 gennaio 1979 a Milano dai terroristi rossi di Prima Linea.

È stato in quel momento che mi sono accorto che avevo avuto un blocco. Si trattava di una storia, quella che aveva visto la morte di mio zio, della quale non ero stato in grado mai di parlare. Non sapevo bene se si trattasse di un trauma o, forse, di un problema più generale che riguardava la memoria storica degli anni della violenza politica in Italia.

In realtà, degli anni di piombo se ne era abbondantemente parlato, ma è altrettanto vero che il discorso su quei fatti è stato pronunciato da due posizioni che mi paiono oggi entrambe sbagliate e censorie.

Il primo caso è per me quello, evidentemente, più inaccettabile. Sono stati i terroristi, innanzitutto, a raccontare quello che era successo all’epoca. Naturalmente la loro testimonianza non poteva che essere spuria, faziosa, omissiva. La lotta armata veniva giustificata come reazione difensiva a uno Stato fascista, stragista e golpista, come un episodio di guerra civile a bassa intensità, echeggiando in modo grottesco le motivazioni della Resistenza. Provavo orrore nel veder confondere, di fatto, in questo tipo di discorsi la lotta contro il collaborazionismo di Salò e la violenza contro gli uomini al servizio della Repubblica nata proprio da quella lotta. Alessandrini era stato un cadavere eccellente di questa barbarie ideologica.

A un certo punto, agli inizi di questo nuovo secolo, comparve un libro intitolato beffardamente Una vita in prima linea. L’autore era il killer di Emilio Alessandrini. Poco tempo dopo, traendolo dagli scritti di Sergio Segio, fecero un pessimo film con protagonista Scamarcio. Entrai al cinema con sgomento, ma quello che mi spiazzò non fu quello che vidi sullo schermo, poiché troppo banale, ma la reazione del pubblico. Pensavano di guardare un film di tipo poliziesco alla maniera degli anni 70. Erano delusi, si aspettavano, che il Segio di Scamarcio fosse un ribelle guascone come Tomas Milian, un gangster contro il Sistema, un eroe anarcoide e tenebroso, invece che questo goffo terrorista senza ragioni.

Il secondo esempio di narrazione nasce, probabilmente, per giusta reazione verso questo tipo di indecenza. Iniziarono, una ventina di anni fa, a emergere i racconti dei famigliari delle vittime, che aiutavano, sicuramente, a far capire che razza di squallida, gelida, delirante violenza fosse quella del terrorismo. Si potevano conoscere i disastri, i dissesti, i drammi senza fine che gli assassini ciechi e vigliacchi avevano causato nelle famiglie. Nonostante tutto, però, questo tipo di discorso finisce con spegnere la riflessione storica, poiché circoscrive il dramma al perimetro familiare, perché chiude nel recinto della morale ciò che invece deve essere compreso su un piano più articolato.

Conoscevo da vicino questo tipo di dramma, benché da una posizione prossima invece che diretta. Mia madre è la sorella di Emilio Alessandrini e quei fatti, a partire dall’omicidio del 29 gennaio ’79, cambieranno le giornate quotidiane della mia famiglia. Perfino io sentii di cambiare pelle, la mia infanzia finì quel giorno, e mi sentivo di essere stato afferrato da una storia drammatica che non riuscivo a decifrare del tutto.

Negli anni Ottanta tutto cambiò in fretta. Mentre si svolgevano i processi e le leggi sul pentitismo e sulla dissociazione consentirono da un lato di sconfiggere l’eversione e dall’altro di fornire vie d’uscita dalle proprie responsabilità penali, strade piuttosto comode per chi volesse approfittarne, c’era il grande programma televisivo di Sergio Zavoli, La notte della repubblica. Guardavo in silenzio le interviste, la telecamera era suggestivamente puntata sui volti degli assassini, la voce di Zavoli restava fuori campo e con grande efficacia retorica provava a far confessare la colpa e far esprimere talora sincero pentimento. Ricordo le lacrime sgorgare sul volto di Bonisoli, mi fecero paura. Non provavo commiserazione, né alcuna empatia, piuttosto sancivano la miseria agghiacciante in cui consiste qualsiasi forma di terrorismo. Quelle lacrime mi avvertivano del fatto che quella violenza è sempre possibile, perché erompe, date le circostanze storiche adatte, anche in persone normalissime che si trasformano in travet dell’omicidio.

Per anni questo tipo di memoria pubblica era diventata un macigno che premeva contro ogni possibilità personale di parlarne. Sapevo che il mio racconto di quei giorni, di mio zio, di come, per esempio l’avevo conosciuto sulla spiaggia di Pescara e in altre, tante, circostanze, sarebbe stato schiacciato da quella retorica. Ogni anno si intitolavano scuole e piazze, si inauguravano parchi, si edificavano statue o si scoperchiavano targhe. Per me ogni volta era solo un altro mattone del muro intorno, finché diventato adulto decisi di aprire una breccia e di scriverci un libro.

Non doveva essere un libro ennesimo che ponesse al centro vittime e carnefici, ma un testo che cercasse di spiegare perché un giudice brillante e che si fa interprete mite della legalità, un uomo assai giovane e vitale, una mente riformista come Emilio Alessandrini sia stato massacrato da un atto balordo giustificato così: Alessandrini è uno dei magistrati che maggiormente ha contribuito in questi anni a rendere efficiente la Procura della Repubblica di Milano; egli ha fatto carriera a partire dalle indagini su Piazza Fontana che agli inizi costituivano lo spartiacque per rompere con la gestione reazionaria della magistratura, ma successivamente, scaricati dallo Stato i fascisti, ormai ferri vecchi, diventano il tentativo di ridare credibilità democratica e progressista allo Stato.

Il vuoto apertosi quel mattino a scuola aveva ormai aperto la breccia. Da quel momento ho provato a riscrivere la mia storia personale, avvertendo come essa man mano finisse con l’incrociare quella collettiva. Da un lato il ricordo, la dimensione personalissima e traumatica dell’attrito del tempo, dall’altra la memoria, con la sua sedimentazione di documenti e di testimonianze del vissuto del tempo, stavolta elaborato collettivamente. Al centro tendeva a esserci la figura di Emilio Alessandrini, che mi pareva essere divenuta emblematica per capire come una persona amata, come può esserlo il giovane fratello di tua madre, un uomo comune, nato nella stessa provincia in cui sono venuto al mondo io stesso, possa diventare l’obiettivo della violenza politica. Una criminalità tipica delle visioni autoritarie che, in modi ideologicamente contrapposti, ma identici nel metodo armato, punta sempre a eliminare la mitezza, la liberalità, la pietas dalla nostra convivenza civile.

È nato così un libro che ho intitolato Un eroe comune e che ho pubblicato per Marsilio. Il titolo si riferisce al fatto che Alessandrini è diventato un eroe perché faceva il proprio lavoro, ed è diventato un nemico dell’eversione per questo preciso motivo. Questa verità, forse ordinaria o forse no, era quello che avevano cancellato il 29 gennaio e che nessuno voleva ancora riconoscere. Un uomo di 36 anni assassinato all’incrocio di una via, mentre è fermo con l’auto al semaforo e si sta recando al suo posto di lavoro.

Per farlo mi sono riaccostato ad alcune immagini, soprattutto alla foto che ritrae il cadavere crivellato di Emilio Alessandrini. Ho odiato quella foto, perché temevo che comparisse, e capitava, in qualunque trasmissione televisiva sul terrorismo e la collegavo alle urla e ai lamenti che esplodevano immancabilmente in mia madre, Non sopportavo di vederla in quel modo, di scoprirla feroce, quasi perdesse improvvisamente il senno. Adesso però vedo in quella foto l’immagine di un martirio laico, di una testimonianza fisica, carnale, perfino da causare nausea, perché ribollente di sangue.

Zio Emilio è il cadavere eccellente di una ingiustizia, di un mysterium iniquitatis che abita la Storia, la nostra Storia, e al quale bisogna tornare per capire cosa sono e cosa valgono le istituzioni di uno Stato di diritto.

In questo modo, pure tragicamente, il ricordo di zio Emilio diventava possibile storia repubblicana.