Lui vuole proprio un pezzo di pizza. Allora ne ordina cinque, per sfamarsi e soddisfare quel desiderio insopprimibile. Suona il fattorino. Le recapitano direttamente nella sua suite, mentre scende la sera su Salt Lake City. Quando apre il primo cartone, il preparatore atletico Tim Grover storce il naso. Quelle pizze hanno un odore strano. Meglio non mangiarle, dice al suo assistito. Ma Michael Jordan non ci sente. Divora slice su slice. Poi va a letto, pensando alla gara del giorno dopo contro Utah Jazz: quinta partita delle Nba Finals 1997. I suoi Chicago Bulls l’hanno spuntata nelle prime due, ma quegli altri hanno fatto pari nelle due seguenti. John Stockton e Karl Malone sono spauracchi comunque gestibili da lui, Pippen e compagni, rimugina Michael. Faticano sicuramente a prendere sonno i coach, i mitologici Jerry Sloan e Phil Jackson.

A Jordan però va molto peggio. Lui non dorme per nulla. Alle tre del mattino è ancora lì che si rigira, avvolto in un sudario, rannicchiato in posizione fetale. La pancia è un concerto rock. Dalla gola sale un profondo senso di nausea. Si aggiungono tremori, spossatezza e febbre che tocca i trentotto gradi. Classici sintomi di un’intossicazione alimentare. Chiama il suo preparatore. “Cristo, te l’avevo detto, Michael”. Grover butta giù dal letto tutto lo staff medico: serve un miracoloso recupero. Jordan prova a mettersi in piedi, ma vacilla. Anche Phil Jackson viene avvertito. Infila le dita tra i capelli. Come farà senza il suo asso?

Per ore i medici imbottiscono il campione di pastiglie e infusi multivitaminici, ma sembra non bastare. Jordan non riesce a schiodarsi dal letto. L’espressione è vuota, la sofferenza evidente. Giace esangue, senza apparenti possibilità di resurrezione atletica. Scorrono intanto infidamente le lancette. Quando finalmente esce dalla suite sono già le 19. Ad una spanna dal match. Ciondola comunque verso lo spogliatoio. Infila a fatica scarpe e casacca. Comunica a Jackson che scenderà in campo ad ogni costo: “Non importa quanto sono malato o stanco. Ho un dovere nei confronti di questa squadra e verso Chicago”. Però avverte il coach: “Vediamo come va”.

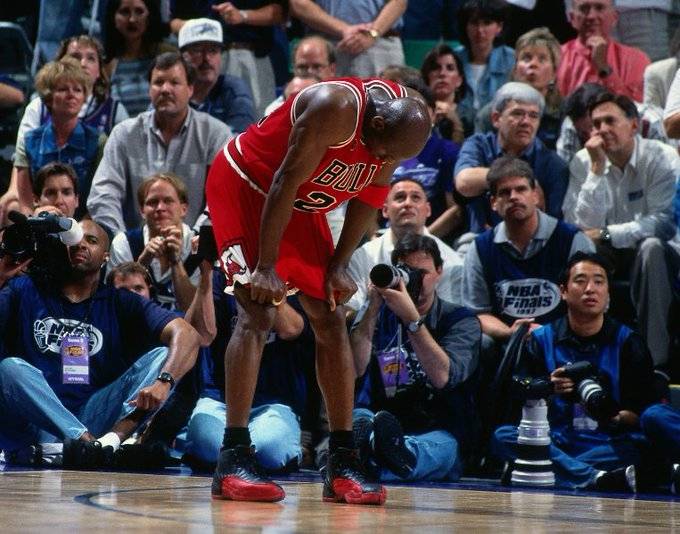

Parte subito forte Utah. Più tredici alla fine del primo quarto. La fatica accusata da Jordan è palpabile: ad ogni pausa si curva sulle ginocchia, in cerca di aria pulita. Le pupille sono lucide e il corpo resta intorpidito. Poi però succede qualcosa. Michael deve pensare all’obiettivo finale, all’amore sconsiderato della sua comunità di tifosi. Si carica. Mette diciassette punti, accorciando le distanze all’intervallo. Poi prosegue, come in uno stato di trance. Come se potesse dimenticarsi del fatto che sta a pezzi. Chiede al coach di gestirlo, perché dopo ogni esplosione ha bisogno di recuperare. Pippen e gli altri scudieri lo assistono fidamente e ne contemplano la performance, ispirati e esterefatti. Nei minuti finali, quando le due squadre sono raccolte in un divario minimo, Jordan infila la tripla che vale il successo dei Bulls, 90-88. Sono le basi per il trionfo finale di gara sei.

A fine partita, Jackson confesserà di non averlo mai visto giocare così bene. Lui intanto sfila via dal parquet, sorretto da Pippen. Le stelle se ne fregano di qualche linea di febbre.